【江戸重長】 同年八月二十六日に平氏側は、三浦半島の衣笠城にいた三浦義澄らを攻めたが、この平氏側の軍勢の一人として江戸重長がいた、これは江戸氏が中世はじめに良質の史料にあらわれた最初である。『吾妻鏡』治承四年八月二十六日の条の記事には、つぎのように書かれている。

「武蔵国畠山次郎重忠、且為レ報二平氏重恩一、且為レ雪二由比浦会稽一、欲レ襲二三浦之輩一、仍相二具当国党々一可二来会一之由触二遣河越太郎重頼一、是重頼於二秩父家一雖レ為二次男流一、相二継家督一依レ従二彼党等一及二此儀一云々、江戸太郎重長同与レ之」

これによると、武蔵国で平安中期以後、力を蓄えつつあった畠山、河越、江戸の諸氏は、このころ平氏側の一員として頼朝に敵対していたことがわかるし、また河越氏がその中心にあった。江戸氏は、「江戸太郎重長同じくこれに与(くみ)す」とみえ、これが江戸氏を知る最初の姿である。

【江戸氏の系図】 江戸氏は畠山系図(『続群書類従五輯上』に収められている)によれば、豊島、葛西両氏とともに、桓武平氏の秩父流の一族である。十二世紀前半頃に下野権介、武蔵留守所総検校職に補せられていた秩父重綱の子重継が江戸四郎として江戸氏の祖となったといわれる。重綱の身分は、地方官として輝かしいものがあり、武蔵国の行政権一般をゆだねられていたと考えられるが、総検校職についてはやや疑わしいものがある。秩父重綱の本拠とした地は江戸郷あるいは江戸庄とよばれたところであると推定されるが、後者の江戸庄については信ずるに足る史料がまったく見当たらないので確かなことはわからない。江戸という地名は荏原郡の桜田郷内にあたるという。

江戸氏の江戸について、江戸庄に住んでいたからその名が起こったというが(八代国治『武蔵武士』)、江戸という地名を、当時の史料にみることはむずかしい。やや遅れて弘安四年(一二八一)四月十五日付の平重政譲状に、「むさしの国ゑとのかうしはさきのむらの……」という記述がみうけられる(「深江家文書」『佐賀県史料集成第四巻』所収)。ここにみえる「しはさきのむら」は芝崎村(柴崎村)がそれにあたり、こんにちの千代田区大手町辺りと推定される。この江戸の郷の位置や範囲も推定がむずかしいが、この芝崎の地が含まれることは確かであり、こんにちの千代田区から港区あたりも江戸郷にかかっていたものであろう。

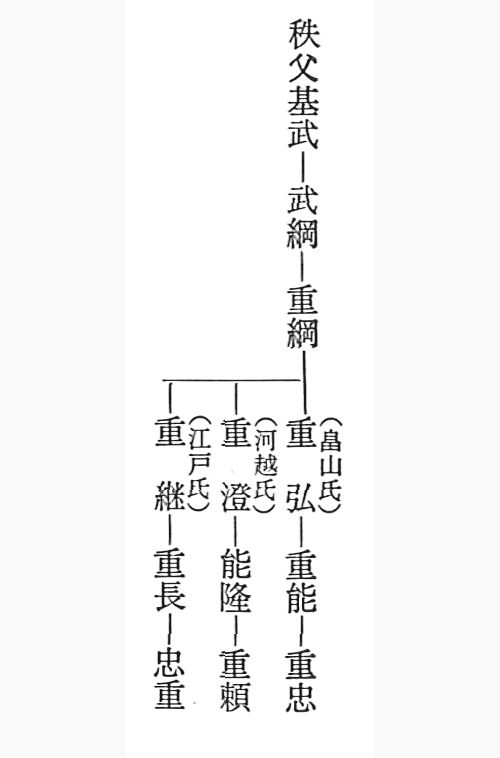

江戸氏の系図を示しておくと、つぎのようになる。

[図]

房総半島へ逃れた源頼朝は北上して、下総の国府へ到り、河越、江戸両氏へ参陣をすすめた。同じ武蔵の武士のなかで、豊嶋、葛西の両氏は頼朝の陣へ参じたが、江戸氏は容易に応ぜす、反頼朝の立場をとっていた。治承四年九月二十八日には使者を江戸重長の許へ遣わして、召したが応じなかったので、翌二十九日には葛西清重に命じて、重長を誘い出して、討ち取れとの指示が頼朝から発せられた。しかし、『吾妻鏡』の記事によればその後も江戸氏の来陣はなく、ようやく十月四日になって、江戸重長は畠山重忠、河越重頼とともに、長井渡(今日の三河島から王子のあたりか)において頼朝の陣へ参向した。この三者が行動を共にしていることは、一族の結束の強さを示すものである。そして、翌十月五日に至り、重長は武蔵国の諸雑事等を頼朝から依託されている。『吾妻鏡』によればつぎのごとくである。

「[治承四年]十月五日、武蔵国諸雑事等、仰在庁官人并諸郡司等、可令致沙汰之旨、所被仰付江戸太郎重長也」

重長は武蔵国の諸雑事等をまかされ、在庁官人や諸郡司の指揮権ともいうべき権限を頼朝より与えられたのである。ちょうど前述した祖父の重綱が勤めた武蔵留守所総検校職に相当する地位が、重長に与えられたのである。ただこの重長の身分が、どのような性質のものであるかは定かになし得ない。

江戸氏はその後、御家人の一人として幕府に仕え、活躍したものと思われるが、その具体的な姿を伝える史料は乏しい。

文治元年(一一八五)十月二十四日には、頼朝の勝長寿院への行列の警固の士として、江戸七郎の名がみえ、文治二年一月三日の頼朝の鶴岡八幡宮参詣の随兵十人のなかに江戸太郎の名が、文治五年六月九日の頼朝の同じ鶴岡八幡宮ゆきの先陣の随兵として江戸太郎重継が加わっている。文治の二回のそれをみると小山宗政、小山朝政、武田有義、工藤景光、渋谷重国、下河辺行平、三浦義澄、土肥実平、葛西清重、新田義兼らとともに参加しているので、幕府からの待遇と御家人間における位置に高いものがあったとみるべきである。ついで、建久五年(一一九四)二月二日には、北条泰時の元服の儀式が幕府でおこなわれたが、江戸太郎重長は、千葉常胤、畠山重忠、三浦義澄、和田義盛、小山朝政、比企能員らの幕府重臣三四人とともに参列しているから、同じく幕府内部における比重のほどをうかがい知ることができよう。なお、ここでは武蔵国の御家人としては、江戸重長のほかには畠山重忠と葛西清重の両名の名がみられる。元久二年(一二〇五)六月の畠山重忠父子の失脚の際は、江戸太郎忠重が義時の指揮のもとに参加して、重忠の追討に向かっているが、忠重の心中には複雑なものがあったであろう。ここでは、ほかに武蔵国の武士として、葛西清重、河越重頼のほかに、児玉、横山、金子、村山などの武蔵七党の人々の姿も見出される。

承久三年(一二二一)の承久の乱の折には、恐らく一族からの参加があったと思われるが、詳しく伝える史料はない。

以上の一連の記述から、重継、重長父子は文治年間から建久年間(一一八五~一一九八)までは健在で、そのあとを忠重が相続しているようである。

重継―重長―忠重とその本流とは確実であるが、重長の兄弟、忠重の兄弟となると確かなことは求めがたい。前述の文治元年十月二十四日にみえる江戸七郎などは、恐らく重長の弟に相当しようが、『吾妻鏡』はその名を記していない。