長氏の武蔵出陣のはじまりは、明応三年(一四九四)九月で、武蔵国久目川の陣で上杉定正と会い、上杉顕定に対したというが、まもなく伊豆へもどっているから、とくに武蔵国で活躍したというわけではなかった。その一〇年後の永正元年(一五〇四)に武蔵へ入り上杉顕定に対し、永正六年から七年にかけて相模から武蔵に歩を進め、ついで相模国の豪族三浦氏を永正九年から十三年にかけて攻め、三浦義同、義意父子を滅ぼした。長氏は相模から武蔵をうかがい、ますます勢力を強めていったが、武蔵国を掌中に収めたり、江戸城に入城したりするまでには至らず、永正十六年(一五一九)にその八十八歳の生涯をおえた。

【北条氏綱】 長氏(早雲)のあとを継いたのが、その子氏綱である(氏綱のときから北条氏を名乗っている)。彼は自分の娘を古河公方高基の子晴氏に嫁したり、太田資高(道灌の孫)にも同じく娘をとつがせたりし、有力家と姻戚関係を結びつつ、武蔵国の平定に心がけた。

大永四年(一五二四)一月に、資高は氏綱に内通し、主人の扇谷上杉氏に叛し、この月の中ごろに江戸城へ入った。これまで四〇年近く扇谷上杉氏によって守られていた江戸城は、ここに持主が変わることになったのである。しかし、北条氏はこれ以後も本拠を小田原城より江戸城へ移したのではなく、あくまでも東へ対する支城にすぎなかった。そのため江戸城の規模も道灌時代のそれとさほど変わりがなかったものと考えられる。

【足利成氏御教書】 足利成氏の時代に直接港区とかかわりあいのある史実として、烏森神社に現存する御教書がある。

この成氏の御教書は、早くから世に知られ、江戸時代に成った『武州文書』にも烏森神社所蔵文書として収められている。しかしその後、久しくこれをみた者がなく戦前つくられた『芝区誌』でも、また戦後成った『港区史』のときも、その所在はわからず、実物による調査もおこなわれなかった。恐らくは、関東大震災と今次大戦の戦火により烏森神社は大きな被害をうけているので、この文書も灰燼に帰したものと考えられていた。しかるに数年前、明治大学の萩原龍夫教授より、どうもこの文書が神社にあるらしいとの話があったので、確認のために烏森神社を訪れ、文書を拝見したところ、まぎれもない成氏の文書であることが確かめられた。

この文書は、つぎのようなものである。

稲荷大明神願書事

今度発向所願悉有成就者

当社可遂修造願書之状

如件

享徳四年正月五日

左兵衛督源朝臣成氏(花押)

(よみかた)

稲荷大明神願書の事

今度の発向所願悉(ことごと)く成就(じょうじゅ)あら者(ば)、

当社修造を遂(と)ぐべき願書の状

件(くだん)の如(ごと)し

享徳四年正月五日

左兵衛督源朝臣成氏(花押)

享徳四年(一四五五)は、その前年の十二月に成氏が山内憲実を謀殺し、成氏と山内上杉氏さらには扇谷上杉氏とも対立が激化した直後である。享徳四年には一月二十一日に殺された山内憲実の弟の房顕が家をつぎ、兵を率いて分倍河原で成氏と戦った。

本文書はこの間において発せられたものの一つである。

文書のはじめにみえる「今度発向云々」も上杉との戦への発向であり、その勝利を祈願したのである。氏綱の時代は扇谷朝興、山内憲房らと武蔵国の興亡をめぐって争い、その子氏康は享禄三年(一五三〇)六月に父に従い扇谷朝興の軍と府中周辺で戦い、小沢原でこれを破った。朝興のあとをついだ朝定とも戦いをくり返し、年々、北条氏は武蔵国内外で勢力を拡大していったが、完全に領有するまでには至らず、氏綱は天文十年(一五四一)に没した。

氏綱のあとをついだ氏康は、はじめ古河にいた足利晴氏と和議を結び、小康状能を保たんとしたが、山内憲政や扇谷朝定の両上杉勢と衝突をくり返し、天文十五年四月に戦い、上杉方を破った。この戦いでも扇谷上杉氏は当主を失い、あとを継ぐものがなく滅亡し、一方、山内上杉氏も追われて越後へ逃げ、北条氏康に対抗する存在はなくなってしまった。

すでにほかの弱小武士たちは、いずれも氏康のもとに参加していたので、ほぼ天文二十一年には武蔵一円は北条氏の勢力圏内となり、その領国化してしまった。

【北条氏康】 北条氏康と港区との結び付きを知る史料として、善福寺所蔵の朱印状がある。

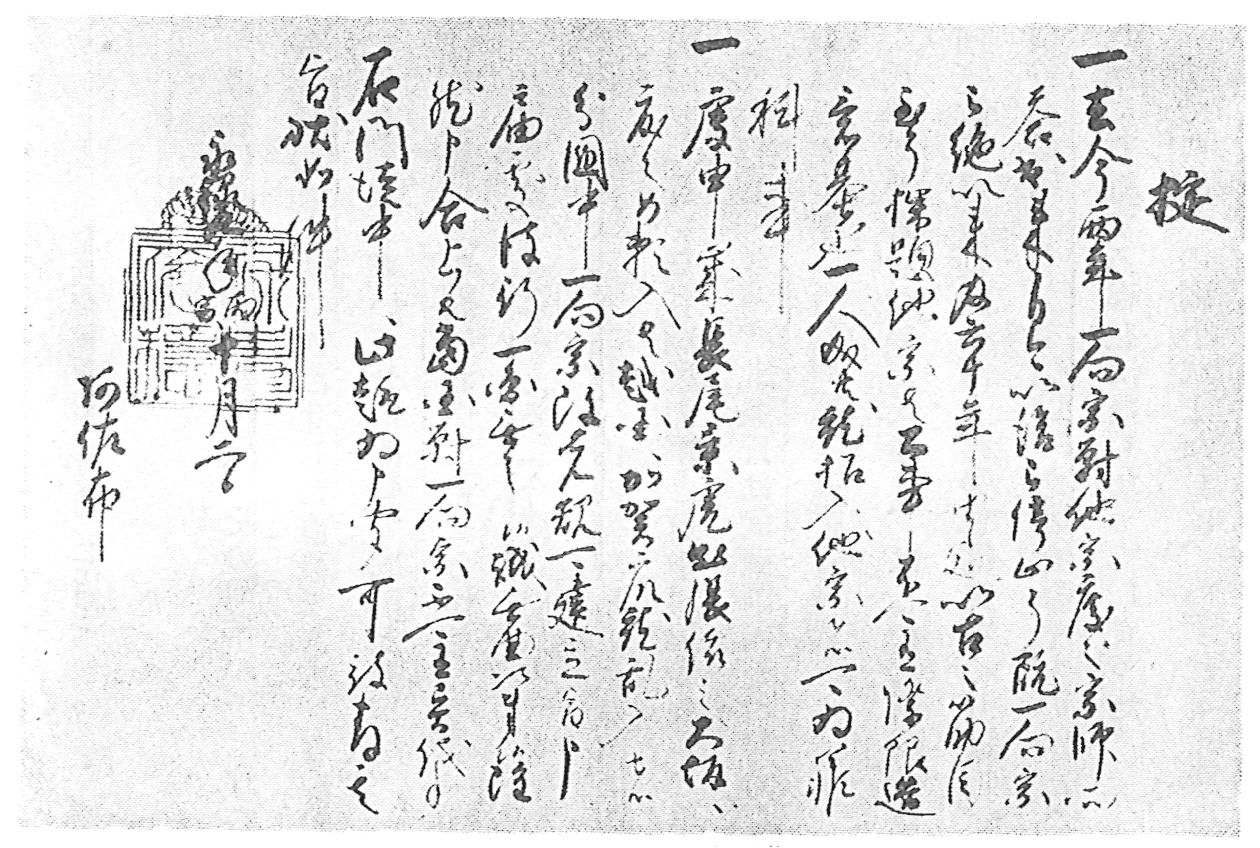

【善福寺所蔵の後北条氏朱印状】 本文書は永禄九年十月二日に出されたもので、その写真を上に掲げ、また釈文ならびによみ方をつぎに示したい。

掟

一 去今両年一向宗対他宗度々宗師問

答出来、自今以後被停止了、既一向宗

被絶以来及六十年之由候処、以古之筋目

至于探題他宗者公事不可有際限造

意基也、一人成共就招入他宗者可為罪

科事

一 庚申歳長尾景虎出張、依之大坂へ

度々如頼入者、越国へ加賀衆就乱入者

分国中一向宗改先規可建立旨申

届処、彼行一円無之候、誠無曲次第候、雖

然申合上者当国対一向宗不可有異儀事、

右門徒中へ此趣為申聞可被存其

旨状如件

(北条氏、虎の朱印)

永禄九年[丙寅]十月二日

阿佐布

(よみかた)

掟(おきて)

一 去今(きょこん)両年一向宗、他宗へ対し度々宗師問答(しゅうしもんどう)出来(しゅったい)、自今以後(じこんいご)停止(ちょうじ)せられ了(おわんぬ)、既(すでに)一向宗絶られて以来、六十年に及ぶの由(よし)に候処(ところ)、古の筋目(すじめ)をもって他宗と探題に至る者(は)、公事(くじ)、際限(さいげん)あるべからざる造意の基也(もといなり)、一人成りとも他宗を招き入れるについて者(は)、罪科となすべき事(こと)

一 庚申歳(こうしんのとし)、長尾景虎出張(でばり)、これによって、大坂へ度々(たびたび)頼み入るごとくんば、越国へ加賀衆乱入については、分国中(ぶんこくじゅう)、一向宗、先規を改め、建立(こんりゅう)すべきの旨(むね)、申し届く処、彼行(かのてだて)、一円(いちえん)これなく候、誠に曲なき次第に候、然りといえども申し合せの上者(は)、当国一向宗に対し、異儀あるべからざる事(こと)

右、門徒中へ此の趣き申し聞かせ、其の旨を存ぜらるべきの状(じょう)、件(くだん)の如(ごと)し

永禄九年[丙寅]十月二日

阿佐布(あざぶ)

北条氏朱印状(善福寺所蔵)

日付の上部におされている方形の印は「禄寿応穏」の四文字が刻されている北条氏の家の印である。印の上部に虎がうずくまっているような模様があるところから、北条氏の虎の印ともよばれる。永禄九年は氏康が当主である。

北条氏は初代の早雲と、二代氏綱は浄土真宗(一向宗)を敵視し、かつ迫害の政策をとっていた。とくに氏綱は享禄年間に一段と一向宗に対し強圧政策をとり、武蔵、相模、伊豆の三国から、一向宗の寺院を破却し、僧侶を追放した。

氏康もはじめは父にならい、圧迫を加えたが、やがて次第に変化が起こり、永禄年間に入ると、一向宗と協調するようになってきた。この氏康の変化は、一向宗を信仰したり、好意をもっていたことではなく、当時越後の上杉謙信の動きが顕著となり、北条氏としては上杉氏の背後にいる一向一揆と提携したほうが戦局打開に有利であると判断したことからである。

本文書の内容を簡単に述べると、その一で他宗に対する宗師(旨)問答をすることを禁じ、他宗との争いを止めている。また、他宗の人々を勧誘して一向宗に転宗させることも禁じている。その二では、北条氏の一向宗に対する政策のかわったことを述べ、武蔵国における一向宗の存在について異議のないことを述べている。

【後北条氏の検地】 北条氏康のした仕事で重要なものに検地があり、また、それをもとにして作られた『小田原衆所領役帳』がある。氏康以前には、その父氏綱により永正十七年(一五二〇)に相模国の一部の検地がおこなわれたが、氏康の時代になって伊豆、相模、武蔵と各地にわたり検地がさかんにおこなわれた。こんにち知られるところでは、天文五年(一五三六)のそれがもっとも早く、弘治元年(一五五五)の一連の検地が、広範囲に及びかなりの効果をあげたようである。

すでに研究された氏康時代の武蔵国の検地をみると、天文五年の江戸一木の検地が早く、同十一年には久良岐、小机にて、同十二年には同じく久良岐、小机と小山田で、弘治元年には入東、入西、入間川、川越、比企、高麗、吉見、松山の各地にわたり検地がおこなわれている(『横浜市史』第二篇中世、『千代田区史』三六三頁)。

これらははじめの一木のものを除き、いずれも港区内はもちろん、江戸とも離れるので、ここで詳しく述べる必要もないが、一木のそれによれば、「六二貫六百文 一木貝塚」と記し太田大膳亮の所領である旨がわかる。一木貝塚の現在地は千代田区の麹町付近とする考え方が一般的であるが、古くは麹町より赤坂一ツ木へかけての総称であるとする考え方(『赤坂区史』)もある。後者に従えば、本港区に入ることなる。

武蔵の検地帳は氏康時代のものが一つも現存していないところから、その詳細はわからないが、相模国の下中村上町の検地帳が港区赤坂の種徳寺に現存するので、それについて述べてみたい。

【種徳寺所蔵の検地帳】 種徳寺はもと小田原にあり、本光寺と称したが、江戸時代はじめ赤坂の地へ移り、種徳寺と名を改めた。この検地帳も引つづき種徳寺に伝来し保存されてきたものである。

表紙に「下中村上町分検地帳」と記され、末尾に天文十九年(一五五〇)庚戌七月十七日と書かれ、虎の朱印のおされたこの検地帳は、横帳袋とじで左右三九センチメートル、天地一五センチメートル、墨付十枚より成る。内容は天文十年(一五四一)のことを記したもので、十九年のそれではない。

本検地帳をみると、田畠の別と、その面積、作人の名の記載がみられるが、屋敷地の記載や田畠の等級は記されていない。田畠の総面積は田一四町一反三〇歩、畠は二七町五反五〇歩、ほかに問答の地として田八反半二〇歩があり、田畠合計で四二町四反二八〇歩となる。筆数は三五八筆に及び、作人は四九人を数える。

この検地帳が作製された天文十九年は北条氏によって、その支配地にたいし、反銭(たんせん)、懸銭(かけせん)を中心とした税制改革がおこなわれた年である。たとえば、天文十九年四月朔日付の田名郷百姓中あての虎の印判状や、同じく天文十九年閏五月十三日の磯辺代官同百姓中宛の虎の朱印状をみても、北条氏の改革の方向が認め得る。

なお、この種徳寺現存の下中村上町分検地帳は『新編相模国風土記稿』に収められ(第二巻二五八頁以下)ているが、長く実物は亡失したものと考えられてきた。しかるに、昭和三十八年に佐脇栄智氏により学界へ紹介され(『日本歴史』一七七号)あわせて史料価値の再吟味が試みられた。筆者もその後、この検地帳を調査し、全文の写真版とよみを若干の解説を付して発表し、『相模国風土記稿』との相違点、北条氏の印章について述べた。

【芝金曽木の船方法度】 北条氏康は、武蔵国の領民対策にも心を用い、この面で港区と直接関係する史料が天文二十三年の「芝金曽木船方法度」である。これは早く江戸時代の『武州文書』に収められ、世に知られた文書である。つぎにその原文を『武州文書』により掲げたい。

船方中に置法度

一 船売儀、曽以可為曲事

一 家屋敷売候儀、可為曲事

一 船方致闕落、何方に踞候共、又者下総筋へ罷越候共、此印判為先、可召還事

一 船方公方公事就致之、郡代地頭主人諸役以下、少も不可申付事。

右、船持中堅改之、公方公事少も無退転可致之、若背此四ケ条、兎角申者就有之者、急度可申上、則可令加御成敗者也、仍如件

天文廿三年

甲寅七月十二日

柴金曽木

船持中

港区は東京湾にのぞんで、往古より漁業には恵まれたところであった。諸川が流れ込み淡水と鹹水とが相接して、魚貝類が豊かに繁殖し、海老、白魚をはじめ浅洲には蛤、赤貝などが育っていた。このような海の幸に恵まれた海岸に漁師が住みつき、漁業がおこなわれたのは自然といえよう。

この『武州文書』の天文二十三年の文書をはじめ五通のものは、いずれも当時、この地域の名主をつとめていた内田源五郎の所蔵していたもので、直接に漁業について述べたものではないが、この年代の船方と漁業とについて示す一史料である。これによると、氏康は柴金曽木の船持ちたちが、船や家、屋敷を勝手に売却することを禁じ、実際に船を扱う船方が逃亡したときは、この法度にもとづいてどこからでも召し還すこと、また北条方で課した公事に従えば郡代や地頭などからの諸役の負担は一切免除せしめることを記している。

芝金杉の船主たちに対し、この地に留まり、船方以下を率いて北条氏に対し忠誠を誓い海上交通の便宜を果たすようにきめたものである。当時、どのくらいの船持ちがおり船と船方とを有していたか定かではないが、北条氏康の金杉地域にたいする態度のあらわれがわかるものである。

『武州文書』はついで、

(永禄三年)七月五日付 北条氏印判状、柴代官百姓中あて。

(永禄七年)十一月七日付 北条氏印判状 柴舟持中あて。

天正十五年十二月十二日付 北条氏印判状 藤田御領分芝村舟持中あて。

(年未詳)六月二十九日付 北条氏印判状 江戸刑部少輔あて。

の四通の文書が収められている。

これらははじめの天文二十三年の文書とあわせて、こんにちは原文書をみることができないが、いずれも本区の船方と漁業についての貴重な文書である(杉山博・萩原龍夫『新編武州古文書上』一四一~一四三頁に所収。角川書店)。