港区に関する古文書には、①ほかに文書が移ってもそれから港区の事実を明らかにすることの可能なもの、②現在港区に保存され、あわせて往時の港区内の史実を明かし得るもの、また、③港区にあっても、直接、本区のことに関係のないものなどに区分されよう。ここで紹介するものは、主として第二の港区に現存して、古代中世の本区の様子を知ることのできる文書について述べておきたい。

【足利直義の御教書】 古代(平安末まで)の古文書は残念ながら一点も残されていない。中世に入り、もっとも古い文書は芝大神宮(芝大門一―一二―七)が所蔵する足利直義の御教書(みぎょうしょ)である。

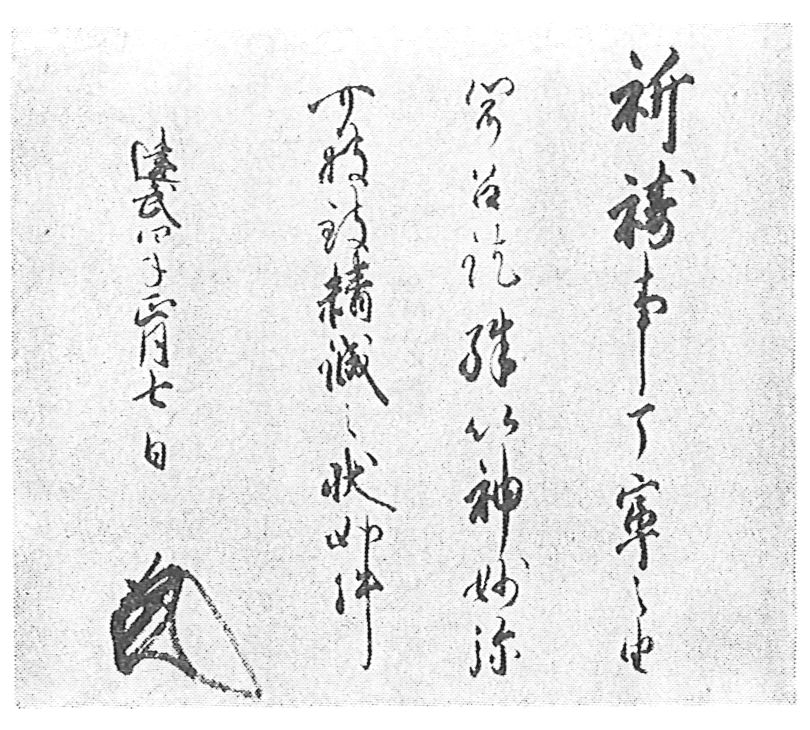

祈祷事丁寧之由

聞召訖、殊以神妙、弥

可被致精誠之状如件

建武四年正月七日 (花押)

(よみかた)

祈祷の事、丁寧の由

聞召訖(きこしめしおわんぬ)、殊(ことに)以て神妙、弥(いよいよ)

精誠(せいせい)を致さるべきの状件(くだん)の如(ごと)し

建武四年正月七日 (花押)

足利直義御教書(芝大神宮所蔵)

この文書は建武四年(南朝では延元二年・一三三七年)一月に足利直義より芝大神宮へ戦勝の祈祷を依頼した文書である。直義は足利尊氏の弟で南北朝時代はじめに兄を助けて活躍した人物である。この文書は早く江戸時代に編さんされた『武州文書』に収められおり、その後も災厄にあうことなくこんにちまで伝わっている貴重な文書である。

直義は、この建武三、四年ごろ、各地の名刹諸社へ戦勝祈願の依頼をしており、京都の清水寺、播磨の大山寺、出雲の鰐淵寺、鎌倉の覚園寺などが、そのいくつかの例である。これらの一連の文書の一つが、この芝大神宮所蔵の文書である。

文書には差出者が確実なることを保証するために、花押(かおう)(華押、書判(かきはん)とも書く)を書き記すか、もしくは印章を押すのが普通である。花押、印章ともに差出者の署名の下に置かれることが多いが、差出者の身分が高い時などには、花押、あるいは印だけが記されることが多い。

この文書には、どこにも直義とか足利直義とか書かれておらず、花押のみであるから、やや威張った形の文書といえよう。花押が何人のものであるかを識別できないと文書の差出者が決定できないことになる。

【吉良氏朱印状】 芝大神宮には戦国時代の末の吉良氏の朱印状が所蔵されている。つぎにあげる文書である。

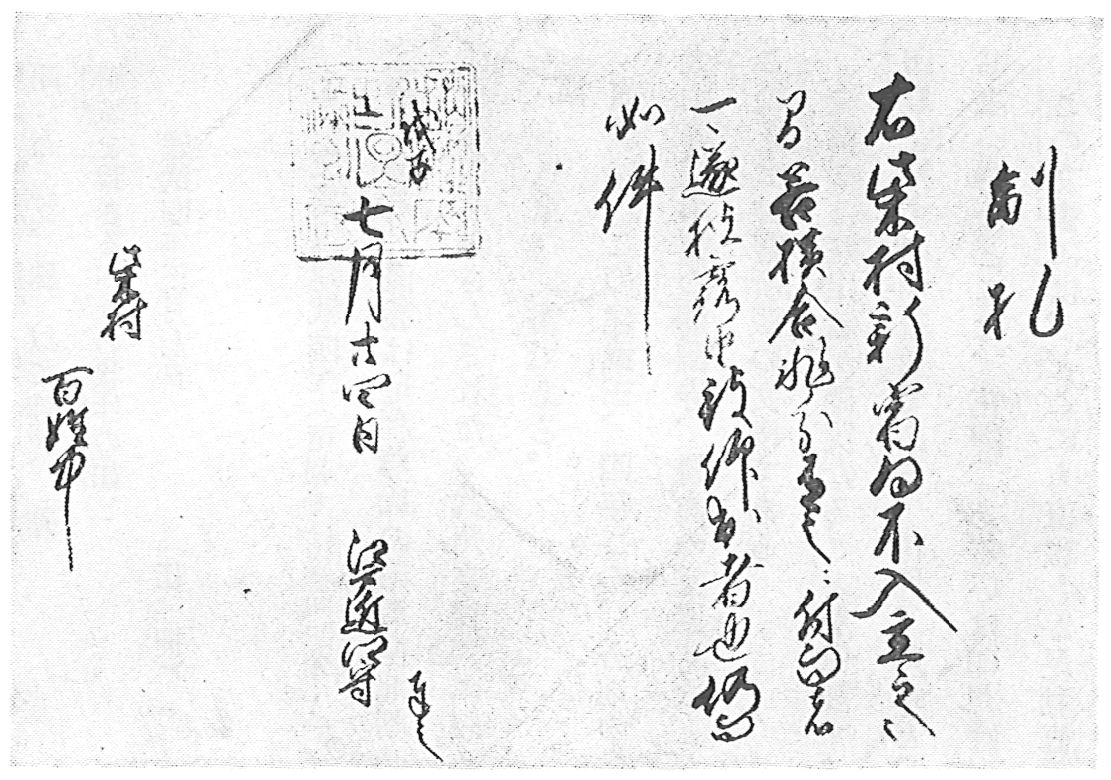

制札

右柴村新宿爲不入立之候

間若横合非分有之ニ付而者、

可遂披露由被仰出者也、仍而

如件

(朱印)

戊子 七月廿四日 江戸近江守奉之

柴村

百姓中

(よみかた)

制札

右、柴村新宿は不入(ふにゅう)のため之(これ)を立て候

間(あいだ)、若(もし)、横合非分(よこあいひぶん)、之(これ)あるに付而者(ついては)

披露(ひろう)を遂(と)ぐべきの由(よし)、仰せ出される者也(ものなり)、仍(よって)而

件(くだん)の如(ごと)し

戊子 七月廿四日 江戸近江守之(これ)を奉(うけたまわ)る

柴村

百姓中

吉良氏朱印状(芝大神宮所蔵)

吉良氏より差し出された文書で柴村へあてられたものである。内容の大意は、柴村に新宿を設けるにあたり、もし横合非分(ほかから妨害などをしてくること)をなすものがあったら、その旨を自分のところ(吉良氏のもと)へ知らせるように命じたものである。日付の下にみえる江戸近江守は、江戸氏の子孫の一人で、当時、吉良氏の主要な家臣の一人であり、主人である吉良氏の命をうけて(奉之とあるのがそれを意味している)、この文書の作製にあたった。

この文書は吉良氏より出されたものであるが、それを証するものは、日付の上部にみえる方形の朱印である。この朱印は方七・三センチより成り、右上より三行にわたり、「諸願成就回量満足候」の九字が刻されている。

小田原の北条氏の虎の朱印とあい通ずるところのある堂々たる印である。

ここにあげた吉良氏の制札には、ただ戊子七月二十四日とあって年号の記載はない。戦国時代で戊子に相当する年は、遡れば享禄元年(一五二八)、新しくは天正十六年(一五八八)となるが、本文書は江戸近江守とみえるところから、後者の天正十六年の文書とすべきである。

吉良氏朝の仰せを、その家臣であった江戸近江守頼年が奉じて、柴村にあてて出したもので、当時、吉良氏の力が、柴一帯に及んでいたことの一証左でもある。

芝大神宮と並んで中世文書を蔵している寺社は、善福寺である。同寺所蔵の北条氏の朱印状については前述のとおりであるが、戦国時代末に本願寺より差出された文書数点があるので、それらについて紹介しておきたい。