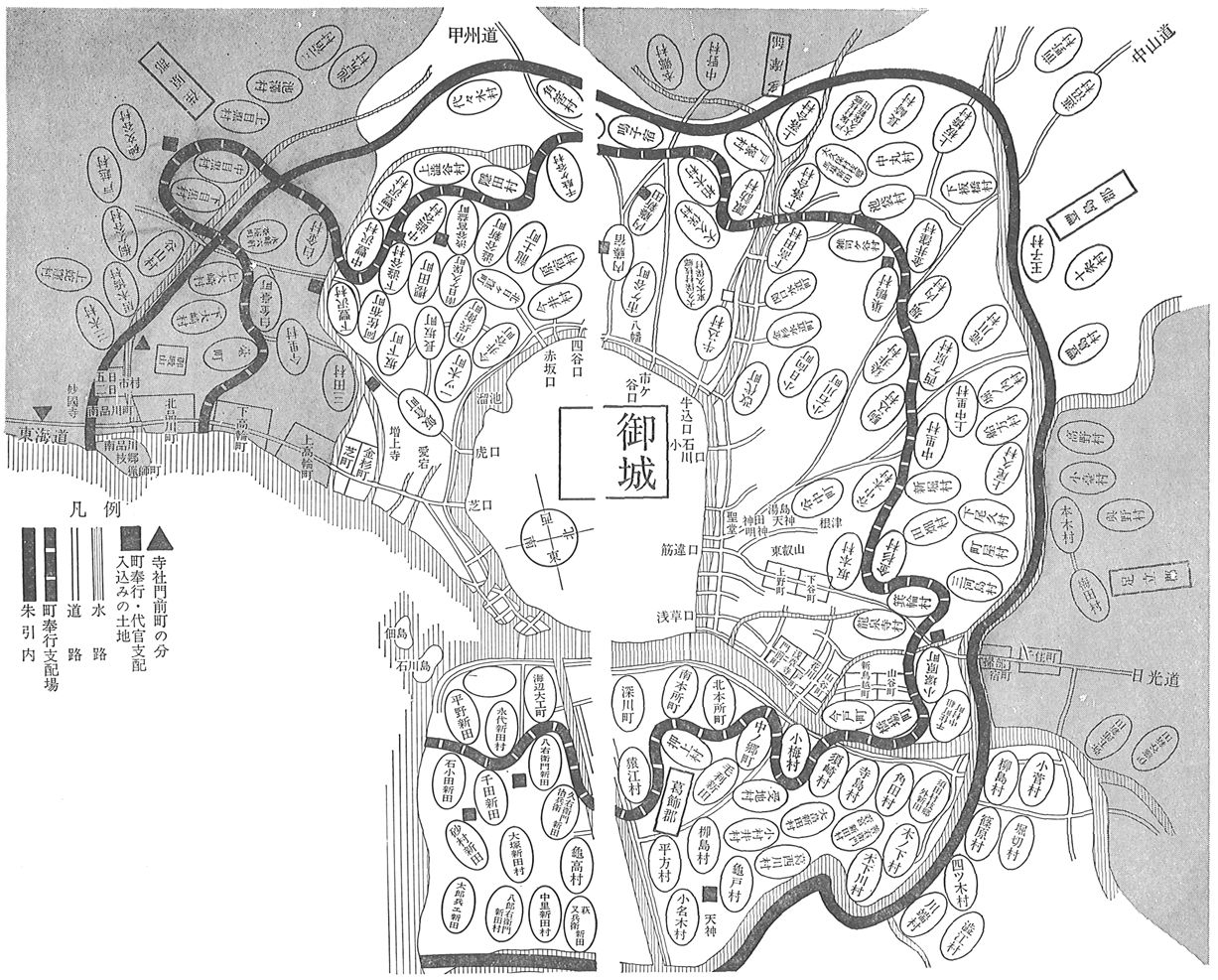

【町奉行支配場】 ① 町奉行支配下の最も外側の町地の端々をつないだ区画内。武家地、寺社地、代官支配地を含んで町奉行支配場を称していた(図1参照)。

【江戸払い】 ②「江戸払い」の追放刑にいうところの範囲。品川、板橋、千住、本所、深川、四谷大木戸より内部の町奉行支配場である。

【朱引内】 ③「朱引内」の範囲。文政元年(一八一八)に目付からの問い合わせにたいして絵図面に朱線(本稿図1では点のない太い黒線)をもって示した評定所の決定による範囲。寺社勘化場(寺社の堂宇建立などのため江戸府内において寄付を募ることが許可される範囲)や、塗高札掲示の範囲(倒死、水死、迷子などがあった時に、その年齢や服装などを掲示する漆塗りの高札が芝口に立てられていた。そこに掲示される範囲)と一致させている。町奉行支配場などよりは広くなっている(図1参照)。

このほかにもいくつかの場合があり、いずれの場合をとっても市・在の境界を画定しにくいが、「朱引内」が幕府によって地図上に比較的はっきりと指示された江戸府内の範囲を定めた唯一のものといってよく、また、次のような事例――すなわち、文政六年(一八二三)、淀橋町、鳴子町の米穀問屋と江戸の地廻米穀問屋との間に訴訟事件があり、結局、淀橋町、鳴子町米穀問屋は、江戸の地廻米穀問屋壱番組に加入させられたという事実である。淀橋町、鳴子町は四谷大木戸より外にあり、町奉行支配場や江戸払いの範囲からははずれるけれども経済的には江戸の内に包含されていたことを示すものである(野村兼太郎『江戸』)――などを考えた場合に、近郊の代官支配地をも含めたやや広いこの範囲をもって、ほぼ拡大の限度に達していた時期における江戸の範囲と考えるのが妥当のようである。

図1 江戸の範囲

文政6年江戸朱引図(『東京百年史』付録)より簡略化して作図した。