【町の類別】 各町屋は必ずしも一様の状態で成立して、町奉行支配下に編入されてきたものではない。その厳密な類別は容易ではないが、各町屋を主として発生的にみて、次のように四大別し、その経緯を具体的にたどるうちに城下都市としての江戸と港区地域の特徴を探ることができるように思われる。

【一般の町】 A 一般の町 寛永期までの江戸の町割によって配置構成された約三〇〇町の「古町」を中心として、たとえば、紺屋町などの商工の職業名を冠した町名に代表される、いわば城下都市のなかでの本来的な町地ともいうべきものである。

【武家関係の町】 B 武家関係の町 下級の幕臣や特別職業者(大奥女中、医師、絵師、坊主、能役者)などの薄給の武家関係者に与えられた町地で、彼らは町人にこれを貸与して地代を収めて、その生計を助けることが許される。

C 寺社関係の町 寺社の門前に形成された門前町屋である。元来、門前町は自然発生的なもので起原の古いものはすでに町奉行支配に入っていたものもあるが、多くは幕府の寺社政策が確立されたのち、寺社自身がその境内をさいて町屋を置くことを願い出て許可されたものである。その結果、延享二年(一七四五)、同三年に町奉行支配下に入ったものが多い。

【町並地】 D 町並地 元来は、代官支配地としての百姓地であったのが次第に町化していったところで、地租は代官、戸口は町奉行の両支配となって江戸に組みこまれていくものである。多くは正徳三年(一七一三)に両支配を受けるようになる。なお、町並の用語は武家関係地においても町並屋敷など使用する場合もあるが、取りあえずこのように限定しておきたい。

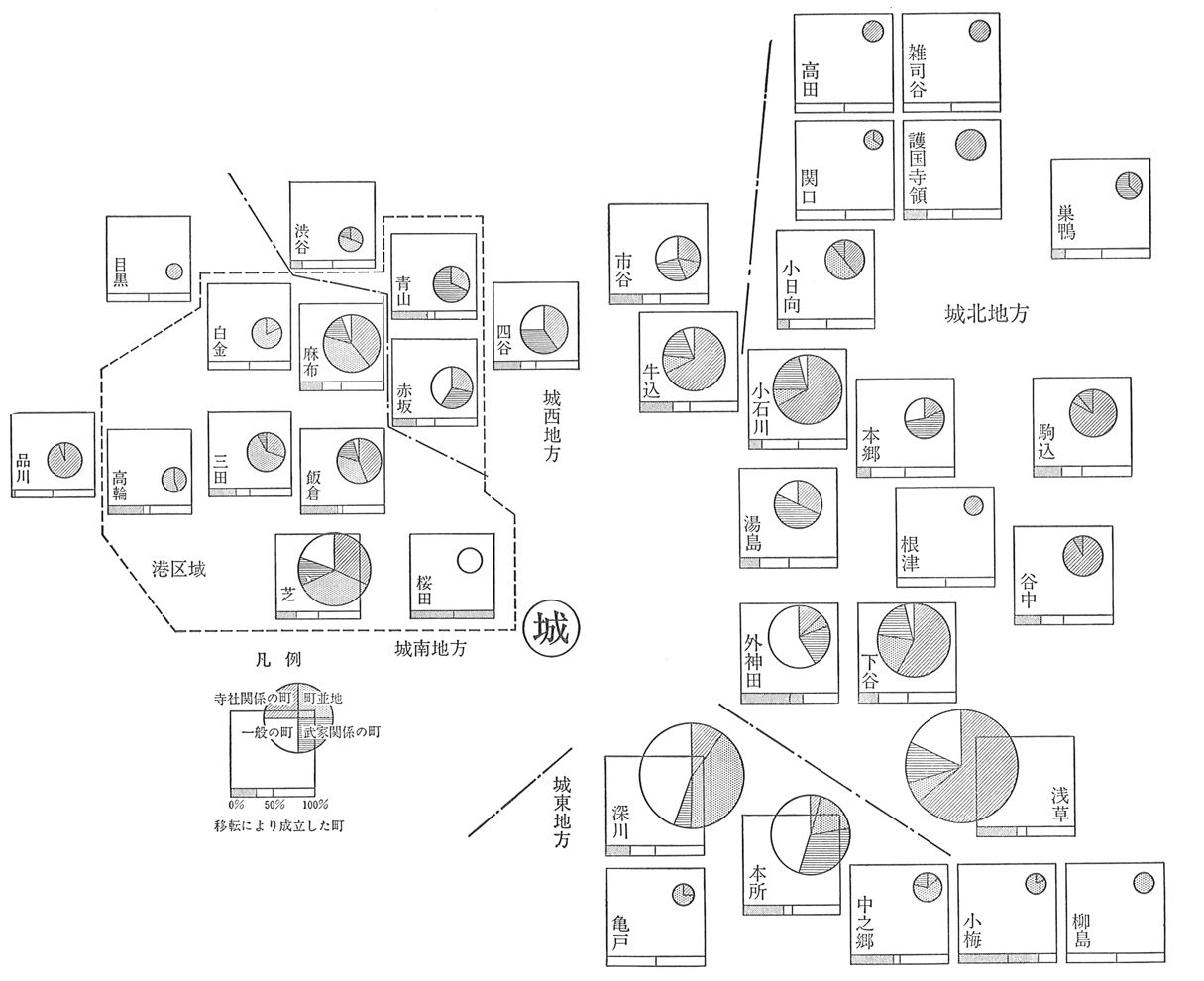

【『御府内備考』】 さて、表1は、以上の分類に従って『御府内備考』正篇(大日本地誌大系本、雄山閣、昭和三三年版)の記事を整理し、文政末年に江戸府内の各地域がいかなる種類の町によって構成されているかを示したものである。図2は、この資料によって作成したものである。また、表1は各地域において移転により成立した町数(前掲の(二)項参照)をも示している。

【芝地域の構成】 たとえば、「芝」地域は全九五町によって構成されており、そのうちの二四町(約二五%)は町の成立当初からこの文政末年当時の芝地域内の場所に定着していたものではなく、他地域あるいは芝地域内の他の場所から何らかの事由で移転してきていることを示している。また、一般の町は一九町あり全体の一九%、武家関係の町は一〇町で一一%、寺社関係の町は三一町で三三%、町並地は三五町で三七%という構成になっている。ただ、『御府内備考』による表の資料は、本書が江戸城曲輪内の町、すなわち現在の中央区や千代田区辺にあたる中心市街の四六〇町分について、編纂時に各町からの書上げがなされていなかったために町名をあげるにとどまっているので、得られる結果は、周辺市街の全一、一八六町分についてのみであり、この点については十分に留意しなければならない。また、この数値は単に「町数」であって、町の大きさ、具体的には面積や人口などは考慮されていない点も注目する必要があろう。

ここで表1および図2の全般について検討してみよう。まず、全体的にみて一般の町(A)一九%、武家関係の町(B)一七%、寺社関係の町(C)四三%、町並地(D)二一%という構成になっていて、中央市街の四六六町分の資料が揃えば、古町その他の一般の町の割合が増加するとしても、きわめて寺社関係地の多いことは興味深い。江戸が文字どおり武家の都であって、初期に町割りされた区域外で町地として発展しうる土地は寺社関係地ぐらいでしかなかったことを示していると思われる。また、全体の三一%を占める三五八町が一度は移転を経験している代地町であるという事実は、目まぐるしく発展・膨張を遂げた江戸の姿をあらわして興味あるところである。さらに、地域的特色もかなりみることができよう。

表1 町地の構成

| A | B | C | D | 計 | ||||||||||||

| a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | c | |||

| 城 北 地 方 | 外神田 浅 草 下 谷 根 津 谷 中 湯 島 本 郷 駒 込 巣 鴨 小石川 小日向 関 口 護国寺領 高 田 雑司谷 | 28 28 2 0 0 5 8 0 0 2 0 0 0 0 0 | 60 18 2 0 0 20 35 0 0 3 0 0 0 0 0 | 14 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10 16 14 0 2 11 11 3 4 16 2 0 0 0 0 | 21 10 21 0 9 44 48 11 57 23 10 0 0 0 0 | 7 6 0 0 3 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 | 6 102 48 3 19 9 4 23 3 46 7 2 12 2 4 | 13 67 72 100 91 36 17 85 43 66 37 40 100 100 100 | 6 47 13 0 6 4 0 8 0 10 2 0 0 0 1 | 3 7 3 0 0 0 0 1 0 6 10 3 0 0 0 | 6 5 5 0 0 0 0 4 0 8 53 60 0 0 0 | 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 | 47 155 67 3 21 25 23 27 7 70 19 5 12 2 4 | 30 65 14 0 6 5 4 8 1 12 2 0 0 0 1 | |

| 城 西 地 方 | 牛 込 市ヶ谷 四ッ谷 渋 谷 | 3 8 9 0 | 4 29 23 0 | 1 7 3 0 | 15 7 13 1 | 21 24 33 17 | 5 2 2 1 | 45 10 18 2 | 61 30 44 33 | 16 3 8 0 | 10 5 0 3 | 14 17 0 50 | 2 0 0 0 | 73 30 40 6 | 24 12 13 1 | |

| 港 区 地 域 | 赤 坂 青 山 | 12 0 | 44 0 | 2 0 | 7 11 | 26 65 | 1 6 | 8 6 | 30 35 | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 17 | 8 7 | |

| 城 南 地 方 | 麻 布 桜 田 飯 倉 芝 三 田 白 金 高 輪 | 4 8 1 19 0 0 0 | 7 100 4 19 0 0 0 | 3 8 1 4 0 0 0 | 8 0 4 10 3 0 0 | 14 0 16 11 11 0 0 | 5 0 1 3 1 0 0 | 22 0 11 31 8 4 5 | 38 0 44 33 30 22 45 | 5 0 9 16 3 0 5 | 24 0 9 35 16 14 6 | 41 0 36 37 59 78 55 | 3 0 0 1 5 0 0 | 58 8 25 95 27 18 11 | 16 8 11 24 9 0 5 | |

| 目 黒 品 川 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 23 | 100 96 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 2 24 | 0 1 | ||

| 城 東 地 方 | 深 川 本 所 中之郷 小 梅 柳 島 亀 戸 | 55 41 0 0 0 0 | 46 46 0 0 0 0 | 6 27 0 0 0 0 | 4 27 2 0 0 0 | 3 30 14 0 0 0 | 1 1 0 0 0 0 | 13 4 2 1 0 1 | 11 4 14 20 0 25 | 2 2 0 1 0 0 | 49 18 10 4 4 3 | 40 20 72 80 100 75 | 20 8 6 3 0 0 | 121 90 14 5 4 4 | 28 38 6 4 0 0 | |

| 計 | 233 | 19 | 86 | 201 | 17 | 48 | 506 | 43 | 174 | 244 | 21 | 55 | 1,186 | 358 | ||

(注) A 一般の町,B 武家関係の町,C 寺祉関係の町,D 町並地

a 町数,b 割合(%),c 移転によって成立した町数

松崎欣一「江戸市街の形成過程」(『慶応義塾志木高等学校研究紀要』第2輯)による。

図2 江戸における町地の構成

(注) 表1にもとづいて作図した。円の大小はその地域内の町数の多少に比例する。

【港区地域の特色】 港区地域を含む城南地方は、増上寺を中心とした地域と高輪・品川・目黒地域の寺社関係の町がまず目立つ。次いで、東海道の整備により街道筋にあった村落が都市化していった事実があらわれている。また、中央市街から渋谷方向の街道筋および白金地域にも町並地が多い。そして曲輪内に接した桜田および赤坂・四谷・市ケ谷地域では、一般の町に類別されるものが多い。さらに、青山地域にかけて旗本・御家人屋敷地に接して、武家関係の町が多くなっている。次にいくつかの具体例によって港区地域内の町方の発生と展開についてみてみよう。まず、先に類別をしたAタイプの町からはじめる。