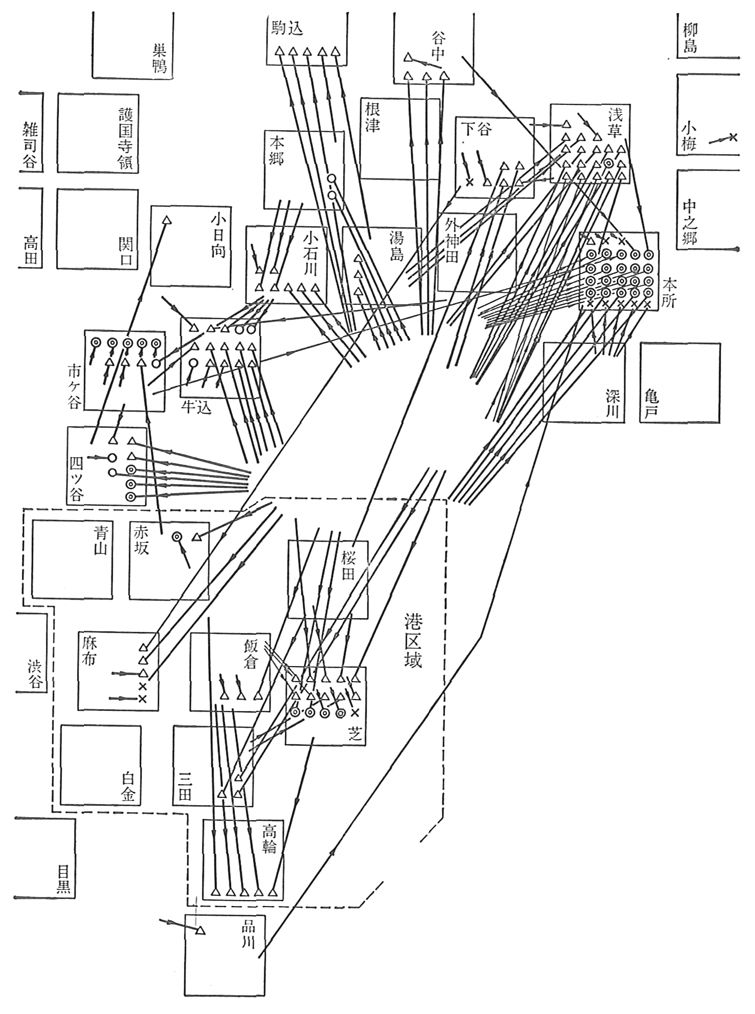

図3 江戸の町の移転および経路

(第1期 天正~寛文)

(注1) ◎=一般の町 ○=武家関係の町 △=寺社関係の町 ×=町並地

(注2) 松崎欣一「江戸市街の形成過程」『慶応義塾志木高校研究紀要』第2輯による。

そこで、伝馬役を実際に負担していた両伝馬町の地主・家持ち層の屋敷地を増加させることが意図されて四谷、赤坂門外に新しい町が開かれたのである。その前後の事情は必ずしも明確ではないが、寛永十三年(一六三六)江戸城外郭の完成後に、おそらくは両伝馬町側からその運動が行なわれたらしい。そして、その結果として、大伝馬町には四谷門外に大縄六四〇間、南伝馬町には赤坂門外に大縄七六一間が一括して与えられて、最終的には寛永十五年に、それぞれ両伝馬町の伝馬役人以下、国役として伝馬役を負担した地主・家持ち層に地割りが行なわれ、赤坂伝馬町と四谷伝馬町とが開かれることになったのである。大伝馬町一、二丁目あわせて約京間三八五間、同塩町が一五〇間半、南伝馬町が一、二、三丁目あわせて三七〇間である(『中央区史』)から屋敷地が大幅に増加したわけである。

なお、この後、さまざまな経緯があって伝馬助役の条件を付して屋敷地の売買譲渡が進み、赤坂伝馬町が全体として南伝馬町の直支配を離れ、南伝馬町に対して伝馬助役のみを勤めるようになったのは、明暦年間(一六五五~一六五七)のことであった。『御府内備考』によれば、下名主役として裏伝馬町一丁目居住で吉沢主計(南伝馬町一丁目名主) の親類であるという五郎右衛門と、田町二丁目居住惣次郎の名がある。四谷伝馬町についても、ほぼ同様の事情で大伝馬町名主馬込勘解由、佐久間善八方おとなの内の実躰なるものとして孫右衛と茂八両名が下名主役となっている。

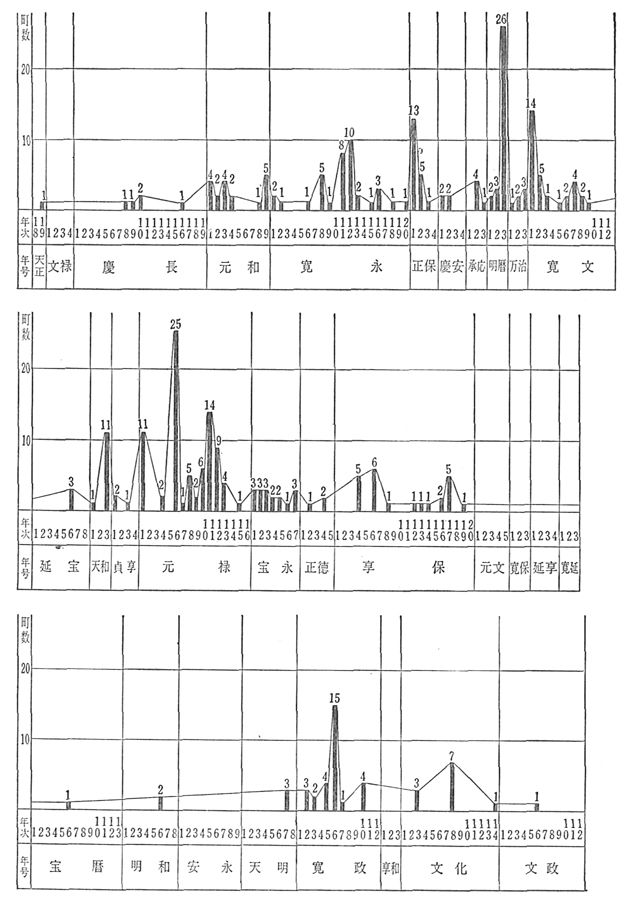

図4 江戸における町の移転の時代年次別推移

(天正18年~文政12年<1590年~1829年>)

なお、このほかに赤坂伝馬町と類似の事例として、「国役」として将軍の浜御殿や品川筋海手への出向の折に番船を出すこと、また、江戸より駿府その他の諸国へ御用荷物がある時や大坂表より江戸へ御用荷物のある時に、引船あるいは難風の折の助船を出すことになっていた「芝新網町」などの場合がある。

以上要するに、国役を負担する町を含んで寛永年間までには成立している起原の古い町方が、赤坂門外と幸橋門外にそれぞれ一ブロックを形成し、また、新橋から金杉橋に至る東海道沿いに分布しているわけである。

次に、Bタイプの武家関係の町である。一般にAタイプのものより起原年代が新しい。先にみたように赤坂門外には溜池・堀に沿って伝馬町があり、その背後に旗本・御家人屋敷が広く分布している。その合い間を縫うようにして門前町屋のほかに武家関係の町が多く分布している。薄給の下級武士の集団居住地がこれらの町人居住地を新しく作り出したものとみてよいだろう。ここでも『御府内備考』に従ってみてみよう。