【旗本・御家人の分界】 まず、旗本・御家人の存在についてみてみよう。直参として将軍に拝謁を許され知行高一万石以下一〇〇石内外までの上級の士を旗本といい、それ以下で拝謁の資格のない下級の士を御家人というとされるが、両者の分界は必ずしも明瞭ではない。たとえば、宝永年間(一七〇四~一一)の直参総数は二万二、五六九人であるが、そのうち旗本はおよそ五、三〇〇人、御家人は一万七、二〇〇人であり、なお、知行形態によって類別すれば表3のようになる(鈴木寿『近世知行制の研究』)。

表3 宝永年間・徳川幕臣団

| 地 方 | 切 米 | 現 米 | 扶 持 | 給 金 | 計 | |

| 旗 本 御家人 | 人 2,335 172 | 人 約 1,800 約14,880 | 人 87 1,858 | 人 102 11 | 人 5 316 | 人 約5,329 約17,237 |

| 計 | 2,507 | 17,683 | 1,945 | 113 | 321 | 22,569 |

(注) 鈴木寿『近世知行制の研究』P.195第3表による。

【旗本八万騎】 旗本八万騎ということばがある。親藩・譜代の大名とともに徳川将軍のもとに数万騎におよぶ馬上の士が参集することをさすとか、旗本総数に旗本各自が家禄に応じて抱えるべき兵力たる軍役を加算し、御家人と足軽などを加えた総数であるというように解釈されている。要するに、それが旗本の実数をさすわけではなく、徳川氏麾(き)下の多数の家臣団にたいする形容である。実数としては旗本・御家人総数二万数千人、これに足軽などの士卒を加えても徳川氏の直属家臣団は三万人程度であり、所領七〇〇万石にたいして、その数は意外に少ないといってよいであろう。

【番方と役方 大番】 これらの幕臣団は多くの番組に編成されていた。その主要なものは旗本では大番、書院番、小姓組、新番であり、御家人では小十人組、百人組、徒士組などであった。各番方は、さらにいくつかのの組に分かれていた。このような将軍の常備軍としての番方のほかに町奉行、勘定奉行、目付などをはじめとする幕府のさまざまな行政職につく役方もあった。番方、役方いずれにも入らない三〇〇〇石以上の者は寄合に、それ以下および御家人は小普請組に入れられた。番方、役方の実際については、詳述の余裕がないが、たとえば大番は戦時にあっては、将軍の御先手として活躍し、戦闘力の主軸をなす。寛永九年(一六三二)以降は、一二組に分かれ、うち二条城と大坂城に二組ずつ、残り八組が江戸城中に勤務した。

【書院番】 書院番は六組あり、戦時には小姓組と同様に将軍を守護するが、平時は江戸城内の要所を固め、儀式の時は小姓組と交代で将軍の給仕を行なった。将軍外出の際は、その前後を警衛し、また、命をうけて遠国に出張することもあった。

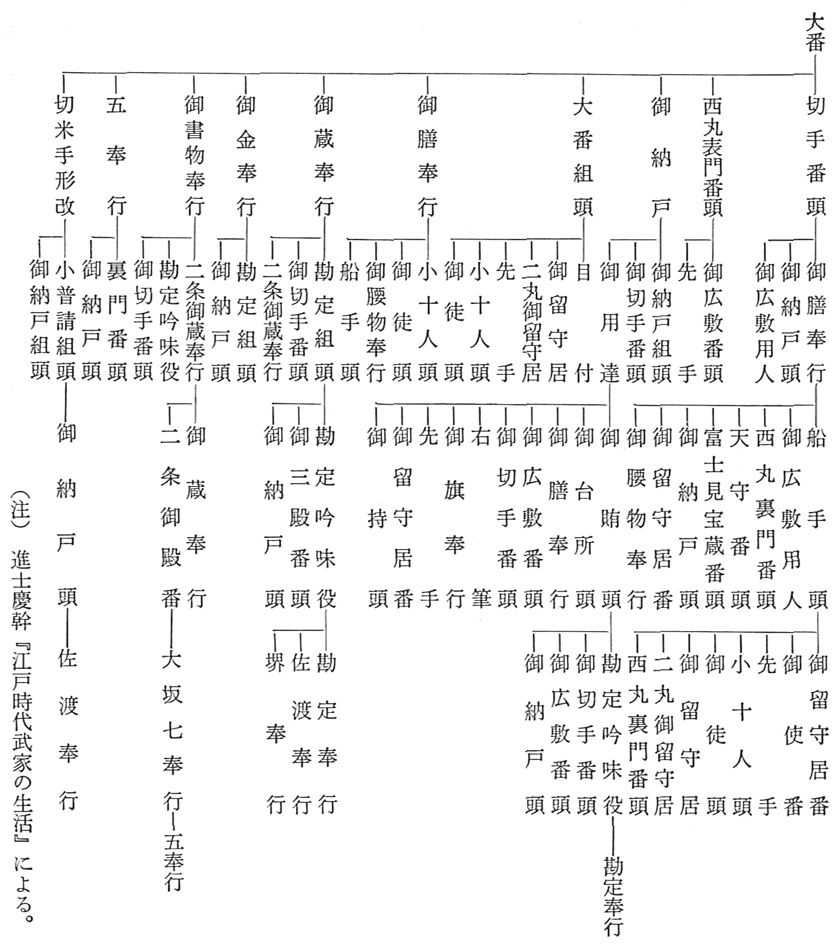

【旗本の昇進ルート】 そして、このような番方あるいは役方の仕務についた者は、たとえば、大番の組衆を出発点として、その者の実力や縁故関係によって昇進の道筋をたどる場合、そのルートは表4のようになっていた(『明良帯録』によった進土慶幹『江戸時代の武家の生活』による。)。幕府の基盤を支えた旗本・御家人の役割の一端を窺いみることができよう。

表4 旗本の昇進ルート