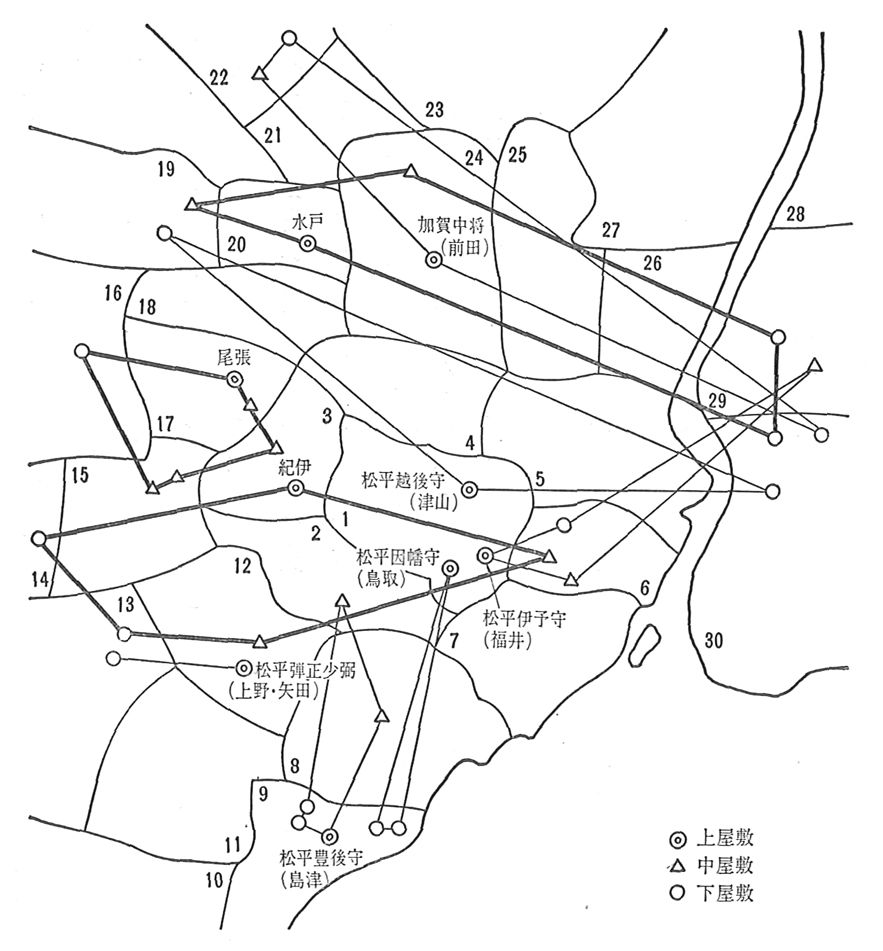

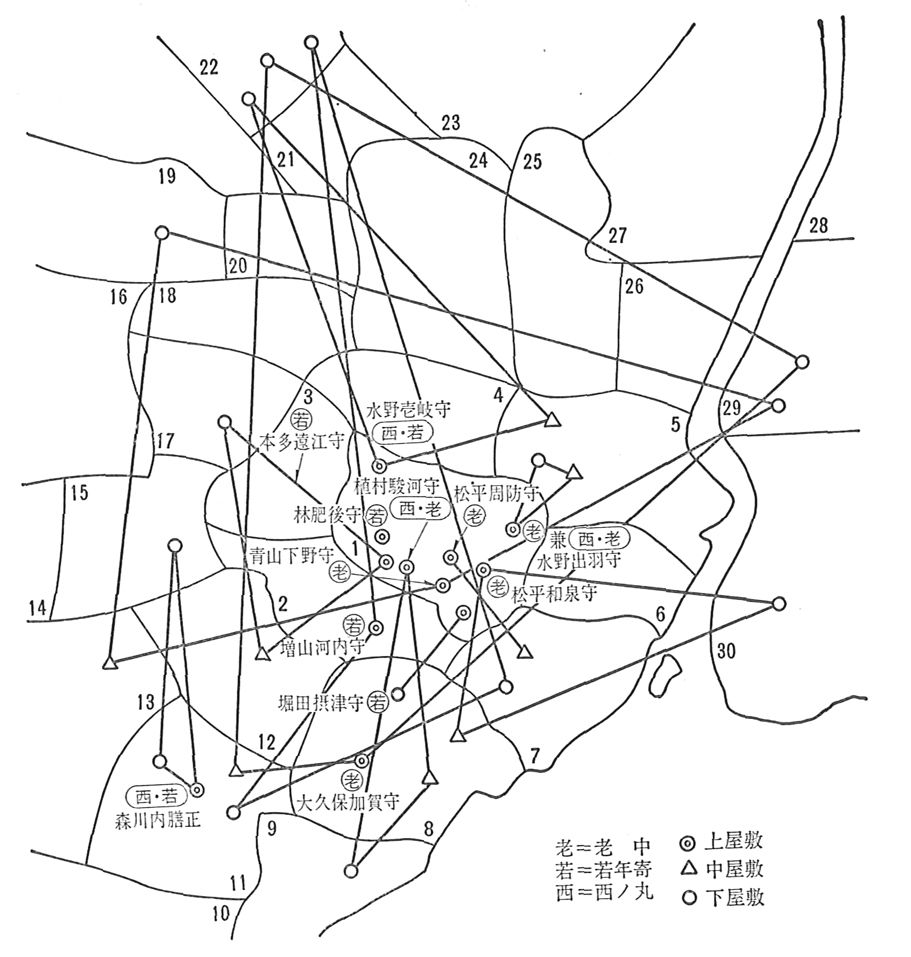

図5は大廊下詰めの大名(御三家および前田家、島津家)、図6はこの時期の老中・若年寄(西ノ丸を含む)それぞれの屋敷配置を示している。略地図上の三〇地域区分は先の旗本についてみた場合(二〇七~二一二ページ)と同様である。

図5 大廊下大名の屋敷配置(文政10年)

(注) 1 大名小路 2 外桜田・永田町 3 番町 4 駿河台・小川町 5 日本橋北・神田・浜町 6 日本橋南 7 京橋南・築地 8 芝・愛宕下 9 芝・高輪 10 目黒・白金 11 麻布 12 赤坂 13 青山・渋谷 14 千駄谷 15 四谷 16 大久保 17 市ケ谷・牛込 18 小日向 19 音羽 20 小石川 21 駒込 22 巣鴨 23 根岸・谷中 24 本郷・湯島 25 下谷 26 浅草・蔵前 27 浅草・箕輪・今戸 28 向島・隅田川 29 本所 30 深川

図6 老中・若年寄の屋敷配置(文政10年)

(注) 1 大名小路 2 外桜田・永田町 3 番町 4 駿河台・小川町 5 日本橋北・神田・浜町 6 日本橋南 7 京橋南・築地 8 芝・愛宕下 9 芝・高輪 10 目黒・白金 11 麻布 12 赤坂 13 青山・渋谷 14 千駄谷 15 四谷 16 大久保 17 市ケ谷・牛込 18 小日向 19 音羽 20 小石川 21 駒込 22 巣鴨 23 根岸・谷中 24 本郷・湯島 25 下谷 26 浅草・蔵前 27 浅草・箕輪・今戸 28 向島・隅田川 29 本所 30 深川

老中・若年寄が幕閣を構成する重要な役職者として江戸城を含む第一地域に上屋敷をもち中・下屋敷を周辺地域に相当の距離を隔てて所有している。それにたいし大廊下のとくに御三家および前田、島津家は第一地域を取り囲むように外辺部に上屋敷をもち、また、それぞれの屋敷が比較的限定された地域に集中している傾向をみることができよう。あるいは城下都市としての政治・軍略上の配慮が働いていたとみてよいかもしれない事実である。

なお、これらの事柄について港区地域の特徴を中心として全体的に検討するために作成したのが表9である。諸大名を江戸城中の席次(表10参照)により類別し、さらにそれぞれの上・中・下の屋敷数が江戸府内三〇地域にどれほどあったかを示している。ただし、御三家は本来大廊下詰であり、老中・若年寄も溜の間なり雁の間なりの大名が就任するものであるが、武鑑では喜連川氏の場合も含めて席次の表示をしていないので別格として整理をしている。

表9 文政10年(1827)江戸における大名屋敷の分布

(注) 表頭地域のマル囲み数字以外は港区地域以外のもの。

なお,港区地域内のかっこ内の数字も地域外のもの。

| 地域 家格 | 港 区 地 域 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||

上 屋 敷 | 御三家 老 中 若年寄 大廊下 大広間 溜之間 帝鑑之間 雁之間 柳之間 菊之間 計 | 9 3 4 3 12 9 2 42 | 1 9 1 12 8 9 8 48 | 1 3 1 5 | 5 7 3 4 19 | 1 1 2 4 8 | 1 1 2 4 | 5 2 4 11 | 1 2 2 5 1 19 3 33 | 1 1 1 5 8 | 2 2 | 1 1 5 12 3 22 | 1 1 3 1 1 1 8 | 1 1 1 3 | 0 | 1 1 2 | 0 | 1 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 2 1 2 6 | 1 1 | 0 | 0 | 1 1 1 2 1 6 | 1 5 2 2 4 3 17 | 1 1 4 1 7 | 1 2 3 | 0 | 1 2 3 | 1 1 | 16 6 28 9 60 35 77 32 263 |

中 屋 敷 | 御三家 老 中 若年寄 大廊下 大広間 溜之間 帝鑑之間 雁之間 柳之間 菊之間 計 | 1 1 | 1 2 2 1 6 | 1 1 | 1 1 | 2 1 2 2 7 1 15 | 1 1 1 1 4 | 1 2 7 5 1 1 17 | 2 3 1 6 5 17 | 1 3 2 2 1 1 10 | 1 1 | 2 2 2 2 3 2 13 | 1 2 1 1 5 | 1 1 1 1 4 | 0 | 2 2 2 6 | 1 1 | 1 1 2 | 1 1 | 1 1 2 4 | 1 1 | 0 | 1 1 2 | 0 | 1 1 1 1 4 | 4 3 2 2 11 | 4 3 7 | 0 | 0 | 1 4 2 1 1 9 | 0 | 16 5 27 8 40 25 16 2 143 |

下 屋 敷 | 御三家 老 中 若年寄 大廊下 大広間 溜之間 帝鑑之間 雁之間 柳之間 菊之間 計 | 0 | 0 | 1 1 | 1 1 | 1 2 2 5 1 11 | 1 1 2 | 2 2 1 2 1 1 9 | 1 2 2 1 2 8 | 1 4 5 1 10 1+(1) 6 3 31+(1) | 6 1 2 1 14+(1) 2+(1) 26+(2) | 2 3 5 1 12 3 24 | 2 1 1 4 | 1 (1) 3 10 1+(2) 5+(1) 3+(3) 23+(7) | 1 2 1 4 2 1 1 12 | 1 4 3 8 | 1 1 2 1 1 6 | 1 1 1 1 1 2 7 | 1 2 3 | 1 1 1 2 1 6 | 1 3 4 | 1 1 2 1 3 8 | 3 1 2 2 2 3 1 14 | 1 2 3 | 2 1 3 | 1 1 2 4 | 1 4 1 2 8 | 1 2 5 8 | 1 1 | 3 5 1 8 10 17 8 52 | 2 2 3 2 9 11 2 31 | 21 10 (1) 41 16 73 53 78 38 330 |

| 計 | 43 | 54 | 7 | 22 | 34 | 10 | 37 | 58 | 49+(1) | 29+(2) | 59 | 22 | 30+(7) | 12 | 16 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 9 | 16 | 3 | 13 | 31 | 22 | 11 | 1 | 64 | 32 | ||

表10 大名の家格と石高(文政10年)

| 家数 | 平均石高 | ||

| 御三家 | 3 | 51.0万石 | |

| 老中・若年寄 喜連川氏 | 12 1 | 3.9万石 | |

| 大廊下 | 6 | 42.5万石 | 御三家前田,島津 |

| 大広間 | 28 | 21.3万石 | 外様の大身の席 |

| 溜の間 | 9 | 14.9 | 家門の高松,桑名 譜代の門閥 |

| 帝鑑の間 | 61 | 4.7 | 譜代の城主格の席 |

| 雁の間 | 35 | 4.9 | 板倉,稲葉等譜代中堅の席 |

| 柳の間 | 79 | 2.6 | 外様の小身の席 |

| 菊の間 | 32 | 1.2 | 譜代の小身の席 |

【港区地域の大名屋敷】 表9のうち第八地域~第一三地域が渋谷・目黒地域などを含んでいるけれども、ほぼ港区地域となる。ここで主な特徴をみると、

① 愛宕下の大名小路を含む第八地域に、中央の第一、第二地域の大名屋敷地帯に次いで多くの三三家の上屋敷があり、また、第一一の麻布地域にも上屋敷が多い。そしていずれも柳の間詰という小禄の外様大名のものが多いということ

② 他地域に比べて諸層の大名の中屋敷がやはり第八、第一一、そして第一〇地域を中心として相当数存在すること

③ 第九、第一〇、第一一、第一三地域にきわめて多くの下屋敷があり、全体的にみて港区地域は帝鑑の間・柳の間詰めという一般に小禄の大名を中心とした下屋敷地帯である

といった点を読みとることができるであろう。下屋敷地帯という主要な特徴からすると、他では第二九の本所、第三〇の深川、第二二の巣鴨地域などに相当するところとなるわけである。

【大名屋敷の構造】 さて、これら諸藩の江戸屋敷の構造について西川幸治の研究(『日本都市史研究』)によってみてみよう。

上屋敷は、藩主の住邸として、藩主の対面、接客の空間や役所向きの諸室のならぶ公的な性格をもつ表向きの殿舎と、藩主の私的な生活と藩主の奥方を中心とした家族のまったく私的な生活をもつ奥向きの殿舎がその中心的施設であり、なかにはこのほかに、隠退した藩主またはその家族のための隠居住居が設けられることもあった。中屋敷は、比較的私的な性格をもつ控えの居館であった。一般的にその殿舎は、上屋敷の殿舎のもつ諸機能を果たす諸要素がその規模を縮小して設置された。下屋敷は、広大な林泉庭園のなかに数寄屋などが設けられ、家臣団の長屋は僅かに数棟みられるのみで、広大な屋敷内はまた、在江戸藩士の練兵場としても用いられた。

これら江戸屋敷は、その当初、桃山風の豪華さをうけついでいたが、明暦の大火後は次第にそれを失っていった。しかし、それでも全体としてその規模の大きさは相当のもので、たとえば、正徳年間の津軽藩柳原屋敷図にみると(西川、前掲書二八一ページ)、主要殿舎は、表向奥向殿舎に分かれ、表向殿舎は長屋のなかに設けられた表御門から玄関、広間、使者の間に連なって、書院が上段、二之間、三之間と片側に入側をもって一列にならび、上段の間には付書院・床・棚の座敷飾が施される。また、書院の前面の庭に能舞台が設けられる場合もみられる。書院から廊下をへだてて、小座敷、御座の間など藩主の比較的私的な生活の場として中奥の部分が連なり、さらに、御錠の口をへだてて奥向の殿舎に連なる。奥向きの殿舎は、書院、御寝の間、御休息の間、夫人の居室にふさわしく御化粧の間、御呉服の間がならび、さらに上陣下陣に分かれた長局がならんでいる。表向奥向殿舎の中間的位置にあるいはおのおの独立して台所、料理所、膳立の間、肴方、家具部屋など台所補給部門が位置を占めている。これらの殿舎を囲んで大工部屋、大工小屋、石置場など作事普請関係の建物や、土蔵、馬場、中間足軽長屋が建ちならび、その周りに江戸詰定府の家臣の長屋がめぐらされていた。