東海道に沿っては、芝①の芝口一丁目から芝②③④の町々が並び、金杉川に至る。芝④のうち土手跡町は東海道を挾んで山側、新網町と湊町の二町は海側にあり、それぞれ金杉川に接する。また、東海道からはずれ、増上寺の裏手に位置するのが芝⑤に見る主として小さな門前町屋の一帯である。

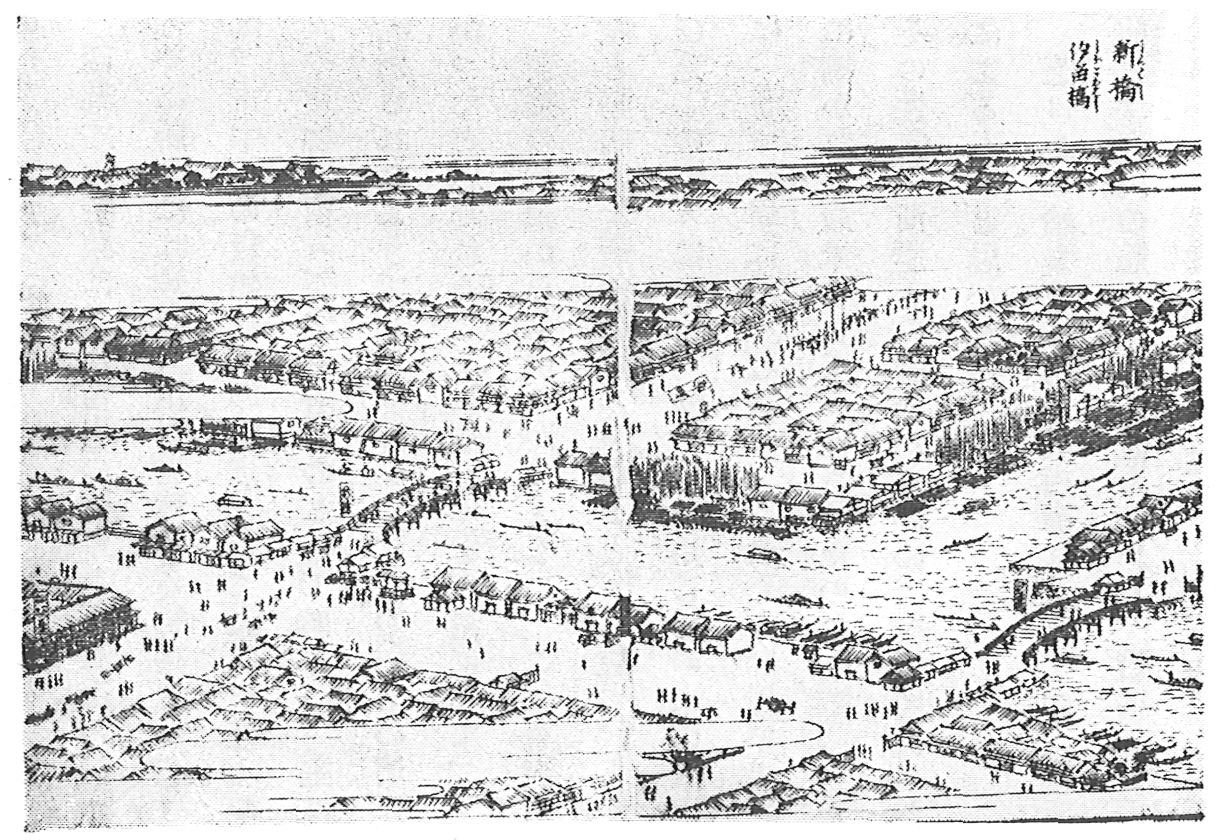

東海道,新橋,汐留橋界隈のにぎわい 『江戸名所図会』より。

【蔵地河岸と物揚場】 商業的な特徴は、汐留川の沿岸と東海道の沿道に著しく見られる。汐留川岸には蔵地や物揚場が並び、とくに新町には汐留大川岸と称する物揚場が設けられた。また、汐留川を利用した芝口河岸(蔵地河岸)は、市中への貨物運搬の拠点として大いに盛んなことを窺わせる。河岸も物揚場(ただ揚場ともいう)も、人や貨物を積み下す舟着場のことであるが、主に町人の利用に供するのが河岸で、武家専用の物揚場とは区別されたようである。しかし、この一帯の河岸を蔵地河岸と称することからも、周辺の武家の利用も多かったと思われる。これら河岸を背景にして、芝口橋からの東海道筋が商業地にあたる。

前掲の各表からも明らかなように、この東海道筋の町々には、舂米屋と炭薪仲買のほかに、地廻米穀問屋と脇店八ケ所組米屋の多いことが目立つ。とくに汐留川と金杉川の河岸場をもつ芝①(芝口河岸)および芝④の町々に多く、河岸を利用しての米の搬入が行なわれた。帆船を利用して各地から運ばれた輸送米は、まず河岸に陸上げされ、これら米問屋の手を経て市中の舂米屋へと売り捌かれ、そこで玄米から白米に搗(つ)かれて飯米として小売されたのである。舂米屋は、市中の各所にかなり多数散在するが、米問屋は、その性質上河岸との関係がきわめて密接であった。竹木炭薪問屋が、この地域に比較的多いのも同じ理由によるものと思われる。

【芝神明界隈】 芝口から始まる城南の商店街は、芝②の芝神明社の界隈に至ってもっとも賑かな繁華街を形成し神明門前には庶民の憩う娯楽施設もみられ、城南地域の一大盛り場の様相をみせている。東海道に面し、しかも芝神明社の門前に位置する町としての立地は、小売商もふくめてさまざまな業種の商人が居住するところとなった。各表からもその傾向は明確にうかがえる。また、これら商店との為替取引などを扱う両替屋が多いことも当然といえよう。

【書物問屋】 さらに、芝神明社の周辺を中心に、この一帯には書物問屋およびその関連業種がいくつか特徴的にみられる。もともと版木屋、書物問屋、地本草紙問屋の三つの問屋仲間によって構成した書物問屋は、嘉永四年(一八五一)の問屋再興の時に組織はひとつに統合された。しかし、その後も問屋仲間と新規加入の仲間とは区別され、古組と仮組とに分けられた。ちなみに、港区地域の書物問屋は、次のようであった。

| 芝宇田川町。組合持地借 | 名山閣 | 和泉屋吉兵衛 |

| 芝神明町。鎌太郎地借 | 二酉堂 | 和泉屋新八 |

| 芝神明町。家持 | 尚古堂 | 岡田屋嘉七 |

| 芝三島町。家主人に後見 | 甘泉堂 | 和泉屋市兵衛 |

| 芝宇田川町。太七地借 | 相悦堂 | 内野屋弥平治 |

| 飯倉町五丁目。喜八地借 | 一貫堂 | 萬屋忠蔵 |

| ■ | ||

また、地本草紙問屋は、次のようであった。

| 古組 | 芝三島町。家持人に後見 | 和泉屋市兵衛 |

| 芝三島町。長兵衛店 | 佐野屋喜兵衛 | |

| 芝神明門前。清兵衛店 | 萬屋吉兵衛 | |

| 芝三島町。武兵衛店 | 丸屋甚八 | |

| 宇田川町。久治郎店 | 丸屋清次郎 | |

| 芝三島町。六兵衛店 | 若狭屋与市 | |

| 仮組 | 芝神明門前。弥三郎店 | 越前屋平三郎 |

| 芝三島町。家主 | 増田屋銀治郎 | |

| 芝神明門前。銀三郎店 | 伊勢屋忠介 | |

| 芝三島町。平右衛門店 | 和泉屋清七 | |

| 芝口三丁目。金之助店 | 山城屋甚兵衛 | |

| 同所 同店 | 上総屋岩蔵 | |

| 芝浜松町四丁目。兼次郎店 | 武蔵屋伊三郎 | |

| 赤坂新町三丁目。金次郎店 | 伊勢屋兼吉 |

このように、芝神明を中心にする一帯は、たんに歓楽的な盛り場というだけでなく、教養・文化のうえでも城南地域の中心であった。なお、福沢諭吉の名著のひとつ『西洋事情』(慶応二年刊)は、尚古堂・岡田屋嘉七を出版元にしている。この当時、書物は上方や余所者、地方からの旅行者の土産物になることも多く、この地域が天下の東海道に面することからも、その点でも利点があったといえよう。

また、団扇問屋の多いのも、錦絵などを描いた団扇や扇子が土産物として好まれたことによるものと思われる。版木屋、地漉紙仲買の存在もこれらの業種との関連が考えられよう。

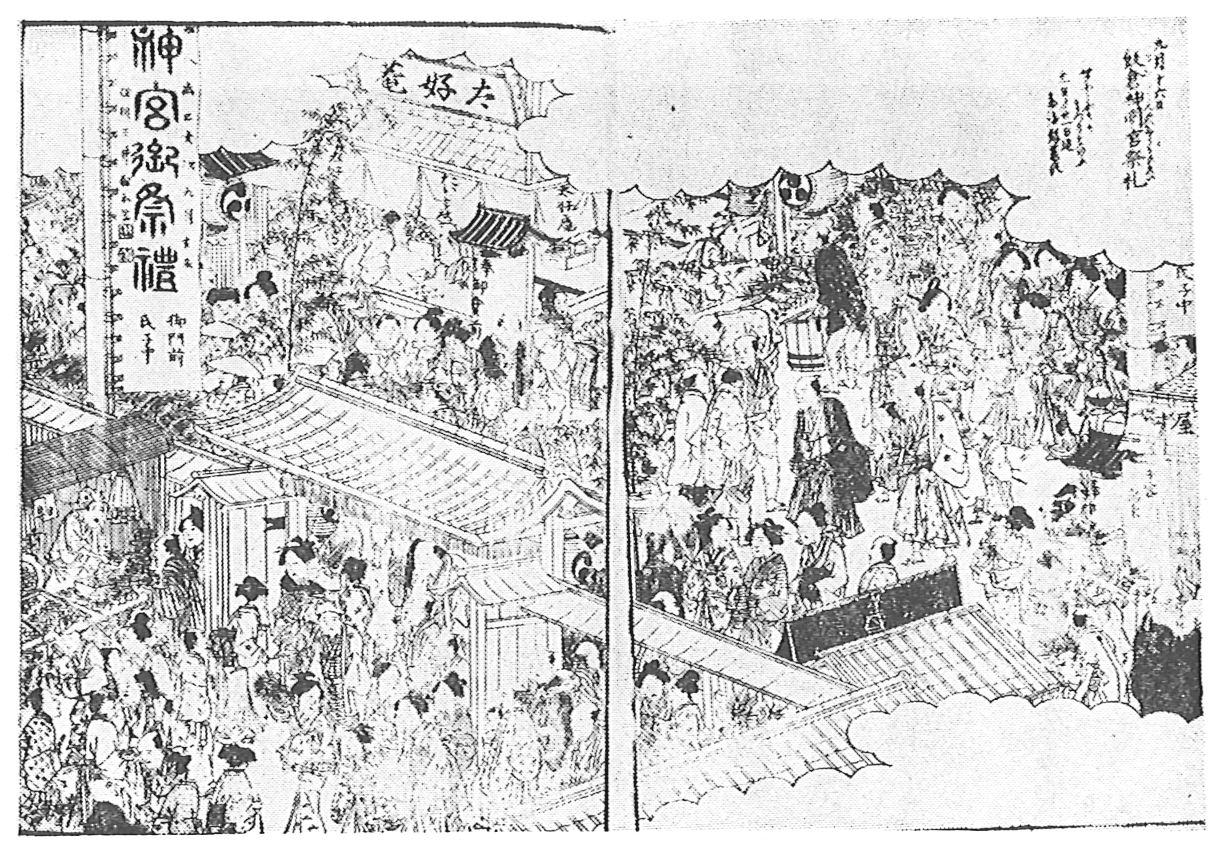

【城南の飲食街】 芝口から神明社門前へかけての東海道筋の賑わいは、いつも庶民の憩い集う所となり、また、大勢の旅人が往来する道筋であり、広場でもあった。そこには即席料理屋、そば屋、うなぎ屋、すし屋、御菓子所などが軒を並べ、また、旅行者向けに江戸の洒落(しゃれ)た土産物として小間物、白粉、硝子細工、袋物、紙、喜世留(きせる)などを商う店舗も並び、周辺は盛り場としての雰囲気がうかがえる。とくに、祭礼や開帳のある日には、この界隈にはさらに大勢の庶民が集い、三々五々に買物をするところとなり、その姿は『江戸名所図会』などにも活々と描かれている。

【芝増上寺門前】 芝神明社に比べ、芝③の増上寺門前一帯の町屋は、東海道から通りひとつ隔たり、また、増上寺が徳川家の菩提寺ということもあってか、際立った商業的な特徴をみない。ただ、毎年七月十三日には、増上寺表御門前通りの一帯に、盂蘭盆会(うらぼんえ)に必要な草花を売る草物市が立つ。しかし、神明社に接する七軒町には、古くから遊女屋があり、町の趣きは周辺と異なって多少享楽的であったと思われる。

【金杉界隈】 金杉川に隣接する芝④の町々は、やはり河岸場(方丈河岸)をもつ町としての性格がみられる。金杉川は、新堀川とも称し、上流に向かって赤羽川、古川、渋谷川の名称をもち、金杉橋周辺での川幅は約二二間余あったという。河岸に近い浜松町四丁目や湊町には、地廻米穀問屋、脇店八ケ所組米屋が並ぶ。周辺にはこれら米問屋に結びついた舂米屋もかなり多い。海手の新網町には、その町名のとおり安永七年(一七七八)町奉行立合いになる網干場が設けられ、漁師町としての特徴をもつ。いわゆる〝芝浦の白魚〟は、この辺から金杉一帯の漁場での特産であり、当時の雑魚場としても著名な金杉漁師町の起点ともなっている。しかし、新網町も、すでに多くの炭薪仲買の居住するところとなり、芝口から神明社へと続く繁華な商店街のはずれとしての様相がうかがえる。一般に町と町の境をなし、かつまた、その接点となる橋のたもとは、そこにひとつの〝広場〟を形成する。金杉橋のたもとにも河岸の広場があり、葮簀張(よしずばり)の茶屋が並び、町内の自身番もあった。

芝飯倉神明社門前祭礼のにぎわい 『江戸名所図会』より。