金杉川に沿う芝⑥の同朋町は、もともと同朋衆の拝領屋敷のあったところで、将監橋際に物揚場もあり、通一丁目とともに南金杉河岸を形成している。本芝と境を接する入間川には芝橋が架り、周辺には漁師と魚商を兼業する者が居住していた。金杉川が主に貨物運搬に利用されたとすれば、入間川はどちらかというと漁師の釣船など比較的小さい漁船が行きかったと思われる。

【漁師町の金杉裏・本芝】 金杉裏の町々は、寺院や横町が複雑に混在した一帯であるが、芝⑧の浜町は、雑魚場の俗称をもち、海浜には年貢地としてかなり広い網干場もあり、塩の香のする海沿いの漁師町の雰囲気をもっている。入間川を挾んで、金杉裏と本芝の一帯は、新橋から田町辺のいわゆる芝浦を漁場とする漁師町の中心地となる。

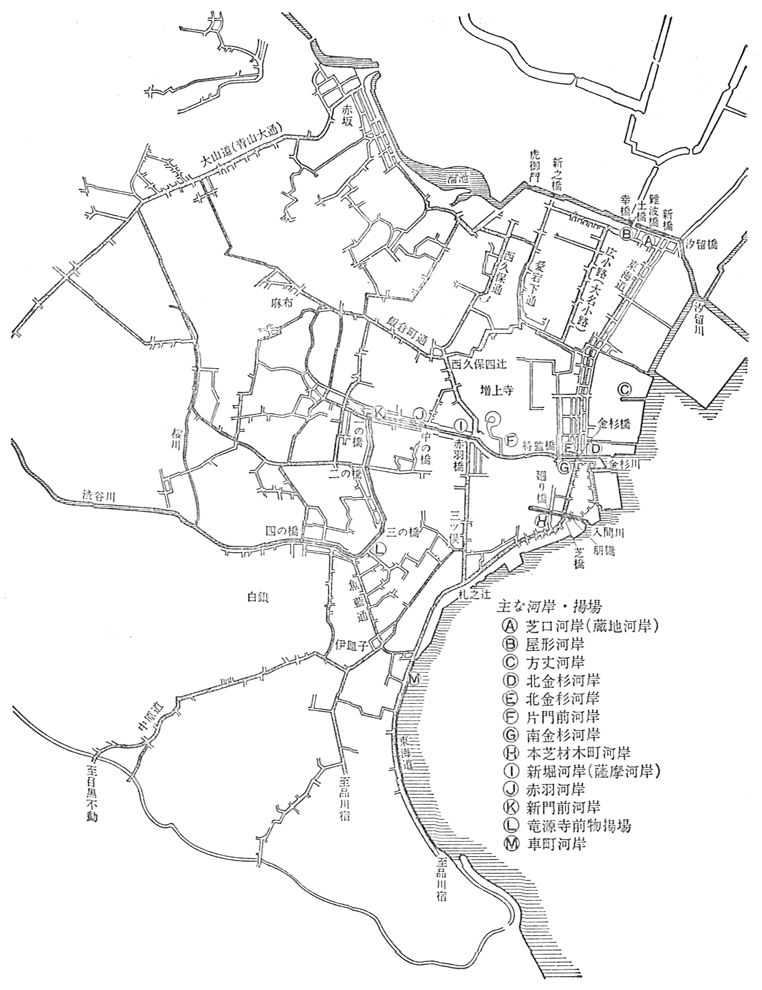

図7 近世江戸城南地域の主な道路と水路

【御菜浦】 家康の入国以降、芝浦周辺における漁場の中心は、金杉と本芝の両浦で、とくに本芝を袖ケ浦とも称した。両浦の漁民は、漁獲した魚貝類を〝初穂〟として奉行の伊奈熊蔵を経て、将軍へ上納することを慣例にしていた。この上納魚貝は将軍の御菜として採用され、きわめて名誉あることであった。そのため両浦は、御菜浦とも呼称されていた。その後、江戸湾内海の品川、御林町、羽田、生麦、新宿、神奈川の六浦にも同じように納魚の慣例が生まれ、金杉と本芝の両浦をも含めて御菜八カ浦と呼ばれてきた。そして、とくに両浦はこの内海入会漁場の浦元としての特権をもつようになった。このような過程を経て、芝浦一帯の漁業は、ことさらに盛んになったのである。

入間川には、海手に金杉裏五丁目に接する崩橋、東海道に芝橋、山側には北横町からオランダ公使館にもなった西応寺へ抜ける廻り橋が架る。そして、この入間川を挾んだ町々からが芝浦の漁師町となり、すでに享保期(一七一六~)に一帯を肴棚町、あるいは肴丁と称していた。本芝の海岸には年貢地の網干場が連なり、並行してやはり年貢地の物置場が並ぶ。別表からもその特徴が読みとれよう。

【肴問屋街】 また、この周辺の海浜は、春夏期に二〇町余の汐干となり、秋冬期でも一町余の遠浅になった。捕獲される魚貝類も、冬と春は貝類、夏と秋には芝海老、コチ、カレイ、黒鯛、ザコと多種におよぶ。当然このような地の利から、本芝一帯には肴問屋が集中している。その中心はおそらく二丁目周辺と思われ、『続江戸砂子』にも二、三丁目に魚店の多いことが記されている。

【城南地域の台所】 二丁目の東南海手には、寛文七年(一六六七)三月御高札が設けられ、その点からこの辺でももっとも繁華な場所であったことを窺わせる。また海側には年間を通じて四季折々の青物市が立っており、本芝一帯は城南地域に居住する人々の台所ともいえるような場所となっていた。なお、漁師町で肴問屋が多数居住することと関連して、魚油問屋が集中して存在するのも、この地域の商業的な特色といえよう。

芝⑩にみる町々は、本芝の山側裏手に並ぶ町であるが、入間川に接する材木町には材木積置場があり、本芝材木河岸の名をもつ。また下タ町は下魚類を俗に下物といい、それを商う者を下物売りと呼称し、これらの小売商が周辺に多勢住んでいたことに由来したらしい。おそらく網からこぼれ落ちた小魚や雑魚を町々に棒手振(ぼてふり)したのではなかろうか。しかし前掲の各表だけではその点の詳細を明らかにできない。