【幕府の宗教政策】 それゆえに、近世の初頭から、幕府は寺社政策にかなり積極的であった。寺社は必ず幕府の公認する宗派に属し、また、本末寺関係も明確に組織だてられていた。さらに、いわゆる全国的な寺請制度の確立によって、民衆はすべて何れかの寺院に所属すべく強制されることになった。そこにキリシタン禁制による影響のあったことはいうまでもない。

このような幕府の宗教政策により、早くから全国的に寺院の増加傾向がみられ、それは人口の集中する江戸の場合にも同様であった。宗門勢力の増長と寺請制による民衆と寺院の結び付きは、政治権力の中心でもある江戸においていっそう顕著であった。また、増大する都市の人口は、民衆と寺院をさらに結びつけることになった。

【『寺社書上』】 文政の『寺社書上』には、江戸市中およそ九八〇の寺院を数えるが、記載のない寺院も含めれば、その数は千カ寺を超えるものと思われる。港区内にはすでに二七〇余の寺院を数え、市中の三分の一に近い数の寺院が、この地域に集中している。その意味でも港区内の生活を語るうえで、寺社の存在は見逃せない特徴となっている。

江戸市中全体の寺院成立については、すでに『文京区史・巻二』がその分析を時期別・宗派別に試みている。それによれば、次のような特徴が読みとれるという。

① 天正十八年以前には、少なくとも七二カ寺が江戸府内にあり、とくに浄土宗・曹洞宗・日蓮宗が多かっ

た。

② 家康の入国以来、漸次に寺院が建立され、とくに慶長の終わりから元和、寛永にかけての増加が著しい。

この場合、浄土宗、日蓮宗、浄土真宗が顕著である。

③ 寛永八年(一六三一)に「新地(寺)建立禁止令」が幕府から出されると、江戸寺院の数もだいたい固定し、

全体的な輪郭がほぼでき上がる。

【江戸の発展と寺院の増加】 表33のように江戸市中の寺院の建立は、家康開幕後、比較的早くに着手され、また、その増加も早くから固定化の傾向にある。ある一定の広さの敷地を擁する寺院の建立も当然のことに江戸の市街地の発展にからんでおり、江戸城を中核とする周辺部から次第にその外延部へと、建立の波は変化をみせている。そして、港区地域はさらにその外側にあたる市街地の縁辺にあたり多数の寺院を擁する街々を形成している。

表33 地域別寺院起立年代表

| 年代 地区 | 天正18 年以前 | 天正18 ~ 慶長19 | 元和1 ~ 寛永16 | 寛永17 ~ 寛文4 | 寛文5 ~ 元禄2 | 元禄2 以降 | 不明 | 計 |

| 麹 町 平河・桜田 神 田 京 橋 赤 坂 麻 布 芝 牛 込 四 谷 市 谷 本郷・駒込 湯 島 小石川・小日向・関口 谷 中 浅 草 下 谷 本 所 深 川 品 川 | 8 18 6 2 3 3 2 1 3 1 1 1 1 3 | 24 16 48 27 3 7 11 2 3 3 3 9 2 3 1 1 | 5 7 6 8 12 18 8 7 9 8 16 5 1 5 12 1 5 1 | 1 1 4 1 2 2 1 3 1 1 | 2 1 2 | 1 1 | 10 20 14 9 5 6 5 7 3 3 7 4 5 5 3 4 5 3 | 47 62 75 46 20 37 19 21 10 18 18 37 11 9 17 18 6 13 8 |

| 計 | 50 | 155 | 146 | 17 | 5 | 2 | 118 | 492 |

(注) 『文京区史・第二巻』より抜粋。

寛永八年の「新地建立禁止令」をもって、それ以後の寺院創建は原則として禁止されたが、実際はあまり守られておらず、『寺社書上』では新地の創建は一六九カ寺にのぼる。そこで幕府は元禄元年(一六八八)に至って「寺院古跡新地之定書」を設け、寛永八年までに創建の寺院を「古跡」とし、それ以降を「新地」と称することとした。そして元禄五年(一六九二)以後は寺院建立、再興を厳しく禁止している。このような幕府の寺院統制の結果、府内の寺院の増加数は早くから固定し、横ばい状態を示すことになる。しかし、なお発展途上にある江戸の市街地にとって、広い境内をとる寺院の増加は、明らかにその阻害要因になったと思われる。すなわち、そのような事情から寺院建立に代わって、市街地から府内縁辺への寺院移転の問題が生まれてくる。

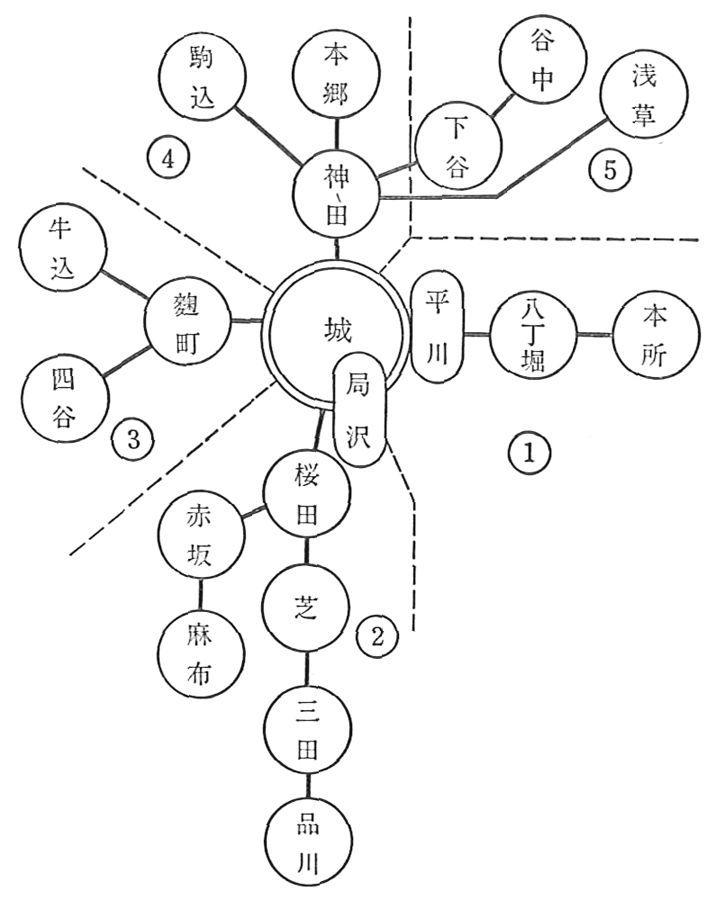

【寺院の移転 三田寺町の形成】 次に、港区内における寺院の移転状況をみると、すでに慶長年間に江戸城地割のために貝塚にあった増上寺、青松寺など古寺の移動があった。また、芝西之久保はこのころすでに府内の神田北寺町や京橋八丁堀などとともに寺院区を形成している。そしてさらに、新規建立を禁止された後、寛永十二年(一六三五)には江戸城内の拡張により、寺院移動がかなり大がかりに実施された。とくに先の京橋八丁堀の寺院区からの転入が目立ち、いわゆる三田寺院町が形成される契機となったと思われる。すなわち、このころ三田寺町には、林泉寺、歓喜寺、南台寺など一九の寺院が転入している。その他長松寺、随応寺、大信寺は三田へ、大増寺は三田台町、上行寺は伊皿子、長久寺は高輪、成満寺は芝田町へと移転している。その後これほど大規模な移動はみられないが、ほぼ毎年一、二の寺院が移転しており、その動きはおよそ元禄期まで続いた。その移動の概要は表34・35および図8のとおりである。

表34 地域別寺院移転年代表

| 年代 地区 | 天正18 以前 | 天正18 ~ 慶長19 | 元和1 ~ 寛永16 | 寛永17 ~ 寛文4 | 寛文5 ~ 元禄2 | 元禄2 以降 | 不明 | 計 |

| 麹 町 平河・桜田 神 田 京 橋 赤 坂 麻 布 芝 牛 込 四 谷 市 谷 本郷・駒込 湯 島 小石川・小日向・関口 谷 中 浅 草 下 谷 本 所 深 川 品 川 | 1 2 | 4 29 4 2 1 1 6 | 33 11 11 33 3 3 1 4 1 10 3 2 1 1 4 5 1 | 2 4 47 4 9 20 11 7 1 4 10 17 5 2 6 2 1 4 1 | 3 1 2 1 6 1 1 2 1 2 13 2 4 2 1 | 3 2 7 4 5 1 2 1 2 1 4 1 4 2 5 | 2 14 11 4 1 4 1 8 4 2 1 5 3 2 4 3 3 | 47 62 75 46 20 37 19 21 10 18 18 37 11 9 17 18 6 13 8 |

| 計 | 3 | 47 | 127 | 157 | 42 | 44 | 72 | 492 |

(注) 『文京区史・第二巻』より抜粋。

表35 寺院移転による移動先

| 移転先 起立地 | 麹町 | 平河 桜田 | 神田 | 京橋 | 赤坂 | 麻布 | 芝 | 牛込 | 四谷 | 市谷 | 本郷 駒込 | 湯島 |

| 麹 町 平 河・桜 田 神 田 京 橋 赤 坂 麻 布 芝 牛 込 四 谷 市 谷 本郷・駒込 湯 島 小石川・小日向 谷 中 浅 草 下 谷 本 所 深 川 品 川 | 1 2 | 3 1 | 17 2 1 3 | 6 1 4 | 5 6 1 1 1 1 1 | 10 16 5 1 1 | 2 9 27 1 18 10 1 | 5 5 1 1 1 10 2 6 1 1 | 25 4 2 4 1 | 7 1 4 1 9 1 | 6 1 1 7 14 1 2 2 | 1 3 1 1 1 1 |

| 計 | 3 | 4 | 23 | 11 | 16 | 33 | 68 | 33 | 36 | 23 | 34 | 8 |

| 移転先 起立地 | 小石川 小日向 | 谷中 | 浅草 | 下谷 | 本所 | 深川 | 品川 | 渋谷 | その他 | 不明 | 計 |

| 麹 町 平 河・桜 田 神 田 京 橋 赤 坂 麻 布 芝 牛 込 四 谷 市 谷 本郷・駒込 湯 島 小石川・小日向 谷 中 浅 草 下 谷 本 所 深 川 品 川 | 1 5 1 3 1 1 5 1 7 1 | 1 19 4 4 2 3 1 1 | 4 27 10 1 2 11 1 12 5 | 1 7 1 2 5 2 6 | 1 1 2 4 3 | 1 3 2 1 1 2 1 5 | 1 | 1 1 3 2 1 | 2 2 1 1 | 1 | 47 62 75 46 20 37 19 21 10 18 18 37 11 9 17 18 6 13 8 |

| 計 | 26 | 35 | 72 | 24 | 11 | 16 | 1 | 8 | 6 | 1 | 492 |

(注) 『文京区史・第二巻』より抜粋。

図8 初期の江戸における寺院移転経路図

(注) 鈴木昌雄「初期の江戸における町の変遷と寺院の移転」

『封建都市の諸問題』より抜粋。

このような寺院の移転は、先に述べたように、江戸城の拡張とともに、周辺町地・市街地の著しい発展によるが、その他に参勤交替制の確立にともない武家屋敷地の需要がふえたことがあげられる。大名の隔年在府と妻子の江戸居住が義務づけられたことで、彼らの多くは江戸市中に上屋敷・中屋敷・下屋敷とそれぞれ美麗・広大な屋敷を構えるようになった。このほかたびたび江戸を襲った火災により明地(あきち)=火除地の設置など、防災上の必要から寺社地の移転を余儀なくされた場合もあったようである。

【諸所の寺町】 『寺社書上』によれば、港区内の寺院の数は約二七〇ほどを数えるが、さらに、その地域的な分布をみると、麻布周辺がもっとも多く七〇カ寺近くを数える。しかし、港区地域には諸所に寺町と称する町々が散在しており、狭いながら多数の寺院が密集していた。その他、幕府と結縁の深い増上寺、芝神明など有力寺社のある芝地区もその末寺を含めて寺院数が多い。さらに品川に隣接する二本榎、高輪や白金、青山など郊外と接する周縁地区にも比較的寺社が多く、港区内は、まさに寺社の密集地であり、それがそのままこの地域の特徴となっていたといっても過言ではない。

次に、表36によって、これら寺院の宗派別の傾向をみると、徳川氏の帰依により、その菩提寺増上寺と多くの末寺を擁する港区地域には圧倒的に浄土宗の寺院が多く、その傾向は江戸全体でも同様である。次いで、武士の間に広く信仰を集めた禅宗が多い。なかでも臨済宗に比べて曹洞宗が多く、武家地江戸の特徴をよく現わしている。そして、武士から庶民層まで幅広く支持され、池上本門寺を近くにもつ日蓮宗が多く、それは江戸ばかりか関東一円に圧倒的な勢力をもっていた。その他に天台宗、真言宗、黄檗(おうばく)宗などの宗派に属する寺院も見られるが、先の三大宗派には及ばない。

表36 寺院の宗派別傾向

| 天台宗 | 浄土 真宗 | 日蓮宗 | 浄土宗 | 曹洞宗 | 臨済宗 | 新義真 言宗 | 計 | |

| 芝 高 輪 三 田 白 銀 麻 布 赤 坂 青 山 鮫河・権田原 飯 倉 西久保 | 1 3 7 0 5 0 1 0 0 0 | 19 2 6 3 18 6 1 2 0 2 | 4 5 5 4 17 2 2 4 2 0 | 11 14 13 13 14 5 4 3 2 2 | 5 6 10 4 12 0 2 2 1 0 | 2 2 2 1 1 2 3 1 1 0 | 2 1 7 2 2 2 1 0 1 0 | 44 33 50 17 69 17 14 12 7 4 |

| 計 | 17 | 59 | 45 | 71 | 42 | 15 | 18 | 267 |

『寺社書上・細目』より作成。

開幕後、早い時期から政治的に据え置かれた寺院は、特権を与えられた有力寺院を別にして、決して経済的に豊富ではなかった。元禄期を境に、町人の経済的な台頭を背景にして、寺院は政策的にも、もはや武士や民衆の純粋な信仰の対象であるばかりか、次第に現実の世俗的欲求に応えるべき〝広場〟としての登場を余儀なくされてくる。そこに寺社はさらに一歩民衆生活との結びつきを強めることになる。