しかし、息の詰まる刹那的な裏店での生活を送る人々にも、そんな現実の生活を離れて、いわば〝息抜き〟するための娯楽や楽しみがあったはずである。それはおそらくすでにはやくから江戸特有の〝都会的〟な遊びとしての特徴をもちはじめていたのではなかろうか。多数の門前町屋を抱える港区地域では、先の開帳や縁日の賑わいのうちに、一時的にも現世を忘れ去り、享楽的なハレの世界を求める民衆の姿をみることができる。また他方、都会の雑踏を離れて、郊外の名所旧跡を巡ることも、彼ら庶民のささやかな遊覧行楽として、当時かなりの流行をみせている。

封建的な身分秩序のなかで、江戸は幕府が中心となる政治都市として、あくまでも武家を中核とする都市社会である。そこでの一般民衆はつねに武士たちにより閉塞的状況に封じ込められてきた。しかし、強者(したたかもの)としての町人たちは、そこに閉塞ゆえのささやかな生活の知恵を次第しだいに体得してきている。江戸の文化、とくに庶民の娯楽の数かずには、少なからずその証をみることができる。

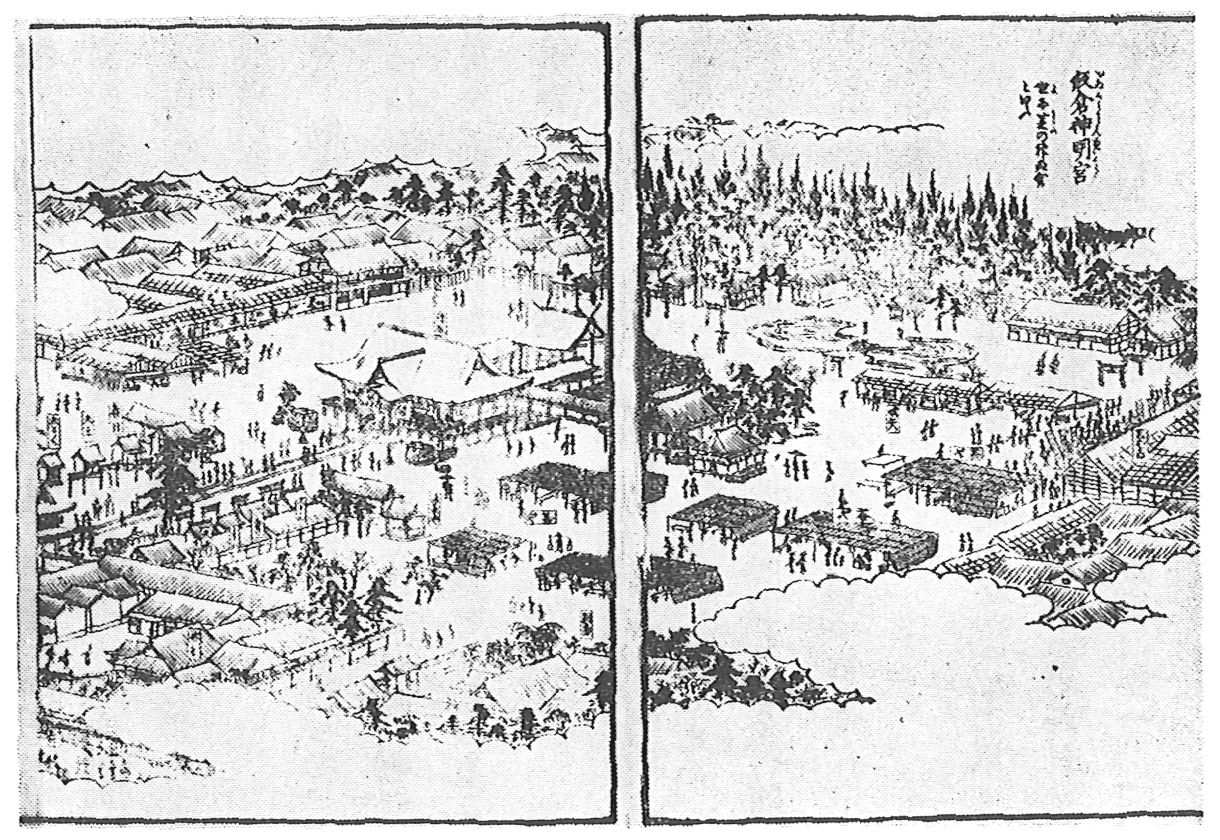

【『江戸名所図会』に見る芝明神社】 江戸の町名主の家柄にある斉藤月岑は、『江戸名所図会』『東都歳事記』などの著作で知られるが、『図会』のなかには「世に芝の神明宮といふ」として飯倉神明宮の俯瞰図と祭札図が二葉描かれている。そのうちの俯瞰図のほうを見ると、総門を境にして、右側がいわゆる神明宮の境内と思われ、さらに総門から真っすぐ楼門を経ると両側にいくつかの祠が祀られている。右側に天神、諏訪、稲荷、八幡、左側には住吉、大黒、天王、春日の祠がそれぞれに並び、その奥に拝殿、本社の建物が見える。このほか境内を見まわすと、手水や神主、別当の建物がみられ、最奥には湯島弁天と不動の祠も見える。ここで興味をひくのは、この広い境内に茶やと記された六つの葦簀囲(よしずがこい)が見られ、さらにいわゆる掘立て小屋ふうの建物で吹矢、志ばゐ、弓土などの遊戯場が散在していることである。

芝神明宮の賑わい 『江戸名所図会』より。

総(惣)門に面した通りの両側が神明門前町であるが、境内に散在する遊戯場も内門前と称して、おそらく門前の一部をなすものであろう。細かい描写のためはっきりした人物像を確認できないが、その風俗からして、武家風、公家風あり、棒手振(ぼてふり)や旅人、老若男女、家族連れなどの散策する姿をみとめることができる。とくに芝居小屋の前には人々が群がり小さな雑踏になっている。

この芝神明は、家康が武運長久を祈った古社として、徳川家との結縁が深く、社殿の造営、修復はほとんど幕府の直営で施行され、寄付金の勧化や開帳、勧進興行などについても免許の恩典に浴しえた。先の『図会』にみる神明社の景観は、とくに宗教行事のある祭礼の日とは思えない。港区内でも数多い開帳が催されたこの神明社は、祭礼・宗教行事の日には、おそらくさらにいっそうの群衆が集うところとして雑踏化し、繁華をきわめたものと、もうひとつの祭礼図からも想像できる。

【神明社の芝居】 この神明社の芝居は、後に湯島天神、市ケ谷八幡とともに江戸の三宮芝居として有名であるが、その起原は正保二年(一六四五)といわれ、当初は宗教的な意味合いをもった神前での奉納行事と思われる。比留間尚が『開帳願差免留』を分析されたところによれば、宝永二年(一七〇五)から正徳二年(一七一二)まで、芝神明社において一七回にわたって操芝居の興行がおこなわれている。間口八間、奥行一一間、座元江戸七太夫の小屋掛け芝居は、中村座、市村座、森田座など江戸三座の大芝居ではなく、小規模であり、手妻、からくり、子供踊りなどの興行もあって、かえって庶民には大いに人気をはくした。港区内には神明社のほかに、芝西久保八幡、芝金杉円珠院、青山鳳閣寺の境内でも臨時の小屋掛け芝居が興行していたという。

【勧進相撲 め組の喧嘩】 江戸っ子の芝居好きはよく知られているが、大芝居はもとより寺社の境内で興行される小屋掛け芝居は〝戯場〟として庶民にとって親しいものであった。彼らは芝居のうちで世の憂さをはらし、そこで虚構ながらも、自ら自由に変化(へんげ)できる喜びを発見した。それは少なからず抑圧された閉塞状況からの開放にもつながるものであろう。また、芝神明では、よく勧進相撲の興行もおこなわれた。やはり比留間尚の分析された『勧進相撲差免留』および『相撲起顕』によれば、合計九回の興行がある。港区内ではほかに飯倉順了寺、愛宕円福寺、西久保八幡、芝切通青松寺などでも勧進相撲が興行されている。とくに、文化二年(一八〇五)二月十六日、芝神明境内の勧進相撲は、「め組の喧嘩」として後に芝居や錦絵にもなり、大いに話題をよんだ。『武江年表』には、次のように記す。

芝神明宮境内にて勧進角力ありし時、同十六日、八日目興行日、水引という角力取鴟(とび)の者と喧嘩に及び、四ツ車一人加勢して大勢を相手にして闘争に及ぶ(此の時、鴟のもの共、町内の半鐘を鳴らし、人集めして向ひたれども、四ツ車長き階(はし)子を奪ひて振回しければ、誰ありてよりつく事ならず、只人家の屋上より瓦を擲るのみ)

少々誇張があるかもしれないが、町火消め組の鳶連と四ツ車大八、九竜山波右衛門ら角力取りの大立回りは喧嘩好きで知られる江戸っ子の格好の話題となり、さらにいっそう相撲の人気に拍車をかけることにもなった。このほか、芝神明では天保十一年(一八四〇)に壬生狂言の興行もあった。そして、神明社そのものの祭礼も「だらだら祭」「めくされ祭」「生姜祭」などと俗称され、九月十一日から二十一日まで催された。「見世/\」には秋の果実も並び神明社の生姜を食べれば、その年は風邪をひかぬともいい伝えられ、ほかの祭礼興行とともに、門前や境内には江戸市中の民衆が諸所から集まり、大いににぎわいをみせたという。

【庶民の娯楽街・芝神明界隈】 このようにみると、芝神明社の周辺地域は、港区内でももっとも繁華な街々を形成しており、ふだんは周辺の地域住民の集うところでありながら、祭礼や開帳などの行事があれば、さらに多くの江戸市民が集まるところとして、いわば城南の一大歓楽街を形成したと思われる。

確かに、神明社周辺は徳川家の菩提寺増上寺に隣接し、日本のメイン・ストリート東海道を挾んで神明町、神明門前町とが並び、さらに新堀川は水上の通路として貨物運輸に大きな役割を果たし、金杉橋から品川宿までは海岸沿いに町屋が続く。そしてまた、背後に寺社、武家地を擁する神明社は、城南地域ではもっとも地の利を得た繁華街としての条件を備えており、その境内は庶民が好んで三々五々に集う広場ともなった。さらに、芝神明に関連して欠かせないのは、いわゆる岡場所(おかばしょ)の存在である。港区内にはこの種の花街がほかにも高輪車町、西久保八幡辺、三田同朋町、三田三角(札の辻辺)、赤坂溜池、麻布市兵衛町、鳥居坂下、赤坂氷川門前などにもあったという。

もともと大都市江戸の成立発展は、武家による政治都市として、いわば早くから男の世界をつくってきた。とくに、市街地建設途上の開幕当時にはその傾向が強かった。さらに、大名の参勤交替制の確立とともに、それに従う武士たちが多数市中に駐留することにもなり、男の人口は急増した。また、莫大な寺社には多数の僧侶がいたし、伊勢、近江をはじめ上方商人の江戸進出にともない、彼らは多数の使用人を同伴してきた。そして、江戸には幕末に近づくにつれ、飢饉や災害などにより困窮した農村からの流出者が続々と流れ込み、いわゆる裏店(だな)の出稼労働者が都市底辺層を形成していったのである。それに呼応するかのように江戸市中の遊里、それも岡場所の隆盛があった。

【遊女の発生】 遊女の発生は、歴史的にかなり古いが、江戸では相州小田原の庄司甚右衛門なる人物が、慶長十七年(一六一二)上書して、幕府からの許可を得て元和三年(一六一七)に葺屋町東方の葮(よし)原を埋めたてて遊里を開いたのに始まる。そして、元吉原と称するこの地を明暦三年(一六五七)に離れ、浅草三谷の地に新吉原が開かれた。この二町四方の遊里には公娼として五街が築かれ先の庄司甚右衛門は総名主となった。

【岡場所】 公娼の吉原にたいして、幕府の正式の許可がなく、しかし、黙認の状態にあるのが私娼としての岡場所である。公娼である吉原には、最盛期に約三〇〇〇人の遊女がいたというが、そこでは遊女にも位づけがあり、遊ぶのにも堅苦しい格式があった。岡場所は、その点もっと気楽で庶民的でもあった。吉原がさまざまに華麗で爛熟した江戸文化の華を生み出したとすれば、岡場所などの私娼の盛況は強者(したたかもの)としての一般の町人たちによるひとつの生活の証(あかし)であった。

『御府内備考』によれば、芝神明門前の別当金剛院の持地面のうち二一〇坪は、宝暦八年(一七五八)八月に町屋家作が許可され、それと同時に町方支配に組み込まれ、とくに内門前と称していた。ところが、ここに参詣人相手の隠売女が住みつき風紀が乱れたという。しかし、寛政元年(一七八九)に至って、厳しい寛政の改革を施(し)く松平定信は、早速この地面を取り上げ、家作を取り払うことを命じた。そして代わって葭簀張(よしずばり)の土弓場が設けられた。また、同寺の南方でやはり内門前と称し、増上寺大門と境を接し三島町の切地になった跡地のうち、九〇坪の地所も寛政五年(一七九三)三月に隠売女のために取り上げられ家作取払いとなり、その跡にやはり葭簀張りの水茶屋と土弓場ができたという。

【歓楽街】 このように、寺社の門前町にはよく岡場所などの私娼ができた。寺社を参詣する人々をあてこんでのこともあるが、先にのべたように、寺社門前は寺社奉行と町奉行の接するところとして、両奉行の支配統治にときどき間隙が生まれ、取締りも行届かないことがあったと思われる。周辺に多くの寺社や武家地を配するだけに、庶民ばかりでなく、独り身の僧侶や武士たちの隠れた遊び場として、岡場所はけっこう人気があったようである。また、芝神明社の私娼としての特徴は、実は蔭間、男色にあったという。年若い美少年=若衆をもて遊ぶ風習は、やはり早くから僧侶や武士の間に盛んに行なわれ、江戸の若衆歌舞伎の人気は、この風潮をさらに助長することになった。『寛文見聞記』によれば、「芝神明前にかげまや三、四軒あり、八丁堀にも二、三軒あれども、家造(やづくり)麁末(そまつ)にして、男女出逢の貸座敷にもするという。」とある。同書は、このほか港区内の私娼として、赤坂御門外、溜池端の表町、裏町におのおの五、六軒、麻布市兵衛町裏には切見世の大廓、同鳥居坂下、鮫ケ橋に切見世二カ所、そして芝三田同朋町に娼家五、六軒があったという。赤坂溜池端の娼家については、「価五六にて、穏便の遊処なり。もと麦飯をあきなう店なりしが、吉原深川を米と見立て、夫より賎しきという心にて、麦という歟(か)。」とあるように、かなり低廉で気楽な庶民向けの遊女屋があった。それらはおそらく時間ぎめで売色する下賎な私娼として、切見世あるいは局見世(つぼねみせ)と俗称された岡場所である。

このほか、いわゆる売色的な行為としては、風呂屋の湯女(ゆな)が入浴の世話とともに、その二階で浴客に酒色をすすめ、いちじるしく風紀を乱したこともある。また、水茶屋、引手茶屋にもひそかに売色行為をする女たちが屯(たむろ)していた。

徳川家の菩提寺増上寺の表一角を占める芝神明社の周辺部は、神明町、神明門前町、七軒町、三嶋町そして火除明地(あきち)とに取り囲まれた一帯である。神明内門前の芝居や吹矢、土弓場などの遊戯場、さらに岡場所の存在は、この界隈を江戸城南の一大歓楽街にした観がある。事実、寺門静軒は『江戸繁昌記』において「神明も亦、南郭の一繁昌社なり」と記しており、神明社界隈は江戸の城南に居住する民衆はもとより、武士や僧侶たちが集う繁華街であり、時には東海道を旅する旅人たちの立ち寄る盛り場を形成していた。そして、その賑わいは表通りの東海道に沿って、最初の宿場町品川へと続いていたのである。品川には幕府も黙認する岡場所があり、飯盛女たちが旅人や江戸からの遊客を待ちうけた。「品川の儲け七分は芝のかね」という川柳にもあるように、芝増上寺の僧侶たちの色里遊びは、品川にまで達していたのである。

『江戸買物独案内』に採録されている店舗は、ある一定の店構えをもつ商店に限られ、資料的な限界はあるが、比較的小売商人の採録を基本としている。先の三嶋町、神明町、神明門前、七軒町など神明界隈には、前節の表からも明らかようにかなり多くの店舗が軒を並べており、港区内ではもっとも商店の集中したところとなっている。書肆、硝子細工、袋物、煙草入れ、塗物、扇、茶などを商う店々は、決して日常雑貨を商うのとはちがい、どちらかというと主として嗜好品、土産物的な品目を商っている。ここにも遊戯場ばかりでなく、商店も軒を並べる神明界隈の繁華な一面がみられる。

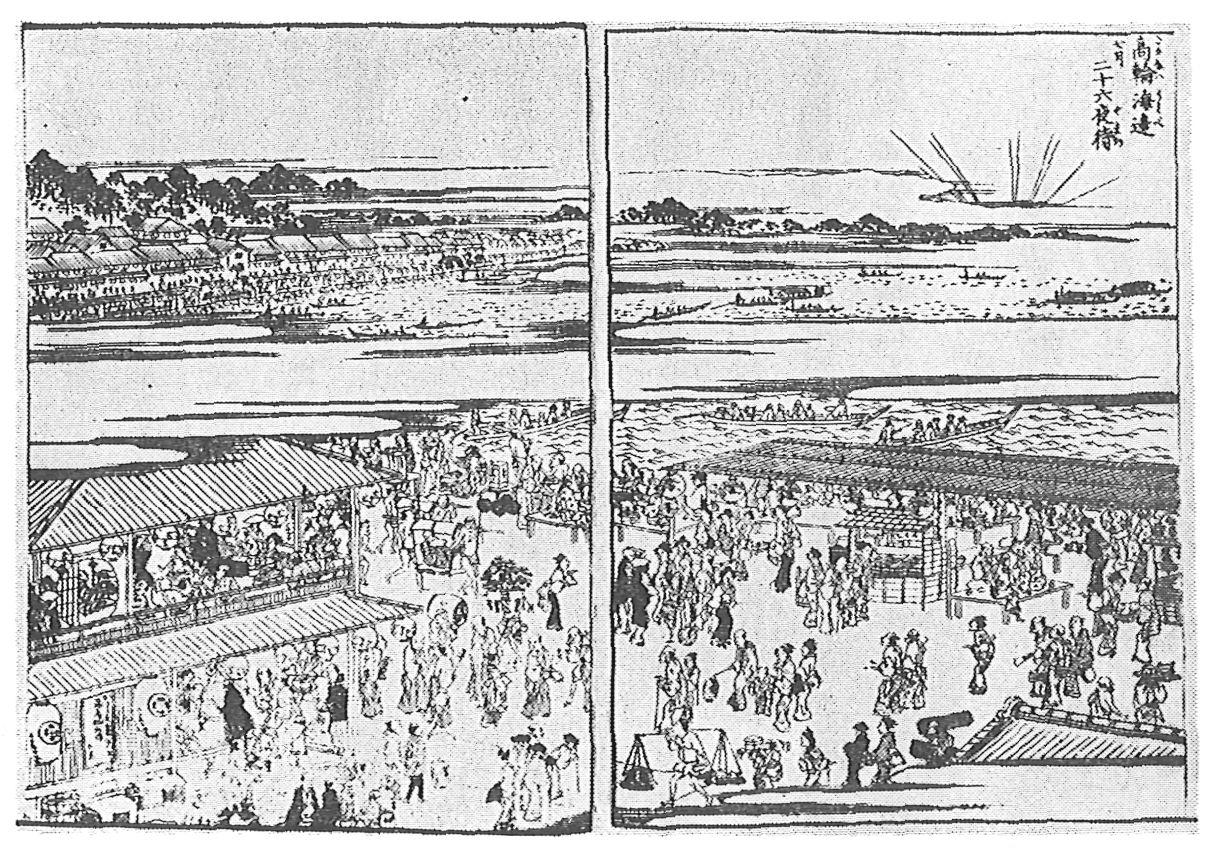

【高輪の海浜】 神明社界隈が城南地区における随一の盛り場だとすれば、そこから品川までの海浜は、風光明媚な自然を楽しむ庶民の散策の地でもあった。江戸っ子の朝顔や菊、植木好きはよく知られているが、そこには狭い裏長屋に押し込められ窮屈な日常生活を送る都市庶民のささやかな自然への愛着と郷愁がある、七月二十六日の夜半、高輪辺の海岸を中心に行なわれる「二十六夜待ち」の民俗行事は、もともと信仰に基づくものである。海浜にむしろを敷いて終夜念仏・題目を唱えて月の出を待つこの行事は、ひたすら弥陀、観音、勢至の阿弥陀三尊の出現を願い待つ。しかし、この行事も純粋な信仰とともに、物見遊山としての趣きをもち、夏の夕涼みをかね、立ち並ぶ茶屋での飲食も大きな楽しみとなった。『江戸名所図会』の挿絵は、その光景を活々と描き出している。

高輪海岸の「二十六夜待ち」 『江戸名所図会』より。

【「名所記」等の出版】 幕末期になると江戸を中心にして、いわゆる名所記、名所案内、図会、図誌など名所旧跡を紹介する案内書や地図・地誌の類が数多く出版されている。これは地方から江戸へ転入してきた他所者(よそもの)や旅人たちへのガイド・ブックであるだけでなく、すでに江戸に居住する都市民へのいわば観光案内書でもあった。城南地域でも愛宕山や高輪の景勝地があり、近郊には目黒不動、池上本門寺、御殿山など信仰をかねた遊覧地が散在しており、当時の江戸っ子がよく出かける遊覧地となっていた。行楽をかねた神仏めぐりも江戸市民のなかで盛んに行なわれ、「江戸三十三所観音参」「山手六阿弥陀詣」「山手七福神巡り」「毎月地蔵詣」「弁天百社参」などの巡礼コースは、純粋に信仰心から設けられたものではなく、寺社の作為によるところもあり、また、いわば今様の名所旧跡モデル・コースでもあった。しかし、江戸の都市民は、そこに一時的でも繁雑な都会生活を忘れ、自然のなかで精神的な潤いと楽しみを見出したことと思われる。世情不安な幕末期に、伊勢詣りやお蔭詣りが盛んになったのも、純粋に信仰や精神的な不安の解消はもちろんのこと、一面では近世庶民のなかにも次第に行楽的・娯楽的な遊びへの志向が生まれ始めていたことを意味している。