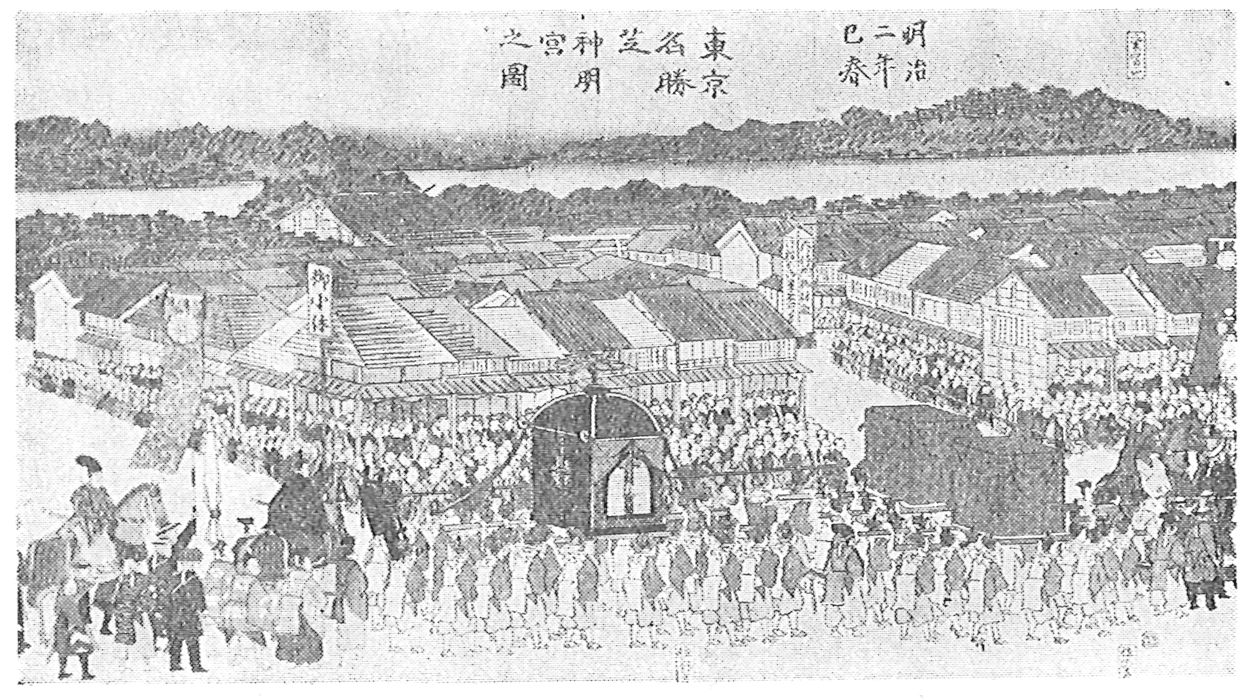

明治天皇東幸の行列

【天盃頂戴】 また、この休憩の際、増上寺は「金屏風二十五双」などを献上したという(『増上寺史』)。この笙楽を先頭に港区地域を通過した行列の模様は、木戸孝允日記に、

今日一天無レ雲、風静ニシテ如レ春。日出御出輦。今日総供奉、堂上諸侯衣冠ナリ。大総督有栖川宮、鎮将三条公、御備之初先ヲ供奉ナリ。高輪有馬邸御休所ニオヒテ暫品海之景容被レ為レ遊二叡覧一、無レ間御出輦、十一字頃増上寺方丈ヘ御著輦。赤門ヨリ奏楽。一字御鳳輦ニテ御発。マタ赤門迄奏楽。

と記されている。ついで十月二十七日、武州足立郡大宮駅氷川社へ参拝したが、将軍の御膝元を誇っていた江戸市民に対する配慮には並々ならぬものがあった。衣冠の文礼をもって、行装の美麗さを誇示し、また、東幸を祝して市民一同に賜酒があったのである。大町(百軒以上)四三三カ町へ一カ町ごとに三樽ずつ、中町(五〇軒以上)四六九カ町へは一カ町ごとに二樽ずつ、小町(五〇軒以下)六七三カ町へは一カ町につき一樽ずつの分配を行なった。例えば、御手大工町(現在の南青山二丁目のうち)の町記には、次のような記載がみえる。

御酒四斗入 弐樽

寿留女 壱連

御土器白木台

右之通御裁判所ゟ出候ニ付、一同配分致候

(『赤坂区史』)

こうして十一月六、七の両日、家業を休み、市民は下賜の土器を天盃と称し、飾車・屋台を出して酒を飲みあい、前年来の衰退した江戸の世直しでもあるかのように、お祭り気分にひたったのである。天皇はいったん京都に帰り、翌年三月十八日、ふたたび東京城に行幸したまま京都に帰ることがなかった。両京の往還は、その都度、港区域の芝街を通過したので高輪大木戸はそれに応じて改装されている。東京城はこの日皇城と改称し、皇城内に太政官を設けることを定め、ここに東京は日本の首都として歴史の舞台に登場したのである。