表4 東京府勧業課『東京名工鑑』(明治一二年)にみえる職人たち(港区地域)

| 氏名 | 住所 | 年齢 | 職名 | 製造品目 | 傭工・弟子数 | その他 |

| 清野扇斉 渡辺桃船 松本八十八 稲垣伊兵衛 高井鈴太郎 蒲生盛和 神林岩次郎 赤塚平左衛門 永岡金造 堀谷八太郎 中西英次郎 平井源次郎 橋本市蔵 芳野伊三郎 橋本庄右衛門 山田定次郎 高橋平吉 野村庄七 野村歌次郎 金子松五郎 中村勝太郎 九島千之助 津久井市兵衛 小山豊吉 戸倉勝衛 高本栄次郎 福田磯吉 渡辺好之助 兼康清次郎 森川松五郎 木暮万吉 小野巳之吉 江川清吉 加藤半平 堀谷万吉 中沢兼吉 柴田鉄五郎 藤井万吉 丸山藤八郎 大石長七 尾崎惣蔵 西野久太郎 森下兵蔵 小上正雄 大野仙古 羽倉可亭 杉田金助 石村金太郎 成瀬誠志 杉浦高融 青木寅吉 白田常三郎 重武米吉 木村唯経 内野作次郎 百瀬惣右衛門 寺田銕五郎 鈴木政吉 藤井芳五郎 打田伊三郎 佐野藤七 松村金太郎 山岸長七 加藤清七 坂口兼次郎 坂口兼次郎 常川浅二郎 藤島常興 芹沢高之助 青柳藤助 仙波徳次郎 山下久兵衛 須氷武四郎 小松藤七 高原三郎兵衛 松田源之助 樋口作兵衛 村瀬喜三郎 高久金八 藤井宇三郎 早川芳之助 飯倉卯之吉 伊藤兼吉 植村徳次郎 福井豊吉 江川弥左衛門 中村藤太郎 細谷清右衛門 鈴木寅吉 吉川万蔵 吉田丑松 富沢真水 織田信徳 | 愛宕下町二丁目乙一 芝西応寺町三四 芝中門前町一丁目九 麻布網代町七 青山北町二丁目六三 愛宕下町二丁目二一 芝森元町一丁目七 芝浜松町二丁目一九 芝浜松町二丁目一〇 芝浜松町一二 飯倉町三丁目一〇 三田同朋町一〇 芝新銭座町三 赤坂裏三丁目二 芝露月町一〇 芝口三丁目一 麻布網代町四七 赤坂表二丁目六 麻布網代町四七 芝栄町六 麻布網代町四七 新桜田町 芝新網町北一一 愛宕町三丁目二 青山北町二丁目一二 飯倉町三丁目一〇 芝仲門前町一丁目一二 愛宕下町二丁目三 芝琴平町三 芝新堀町八 芝西ノ久保桜川町一 芝西ノ久保桜川町四 芝新堀町六 芝松本町二四 芝宇田川町一四 芝愛宕下町四丁目一 芝愛宕下町三丁目二 芝露月町二一 柴井町二一 芝新堀町三 愛宕下町四丁目一 西ノ久保広町一 琴平町七 赤坂区田町三丁目一四 赤坂区新町三丁目一三 芝区公園地内丸山下 麻布区鳥居坂町一 芝区飯倉四丁目一四 芝区公園地丸山下 赤坂区田町六丁目一二 芝区露月町一六 芝区愛宕下町四丁目一 芝区浜松町二丁目二八 芝区西応寺町一二 芝区田町九丁目一一 芝区三島町一四 芝区西応寺町三九 芝区新堀町七 麻布区本村町三七 芝区琴平町七 麻布区六本木町四 赤坂区新町三丁目一四 芝区芝口三丁目二 芝区露月町二五 芝区新銭座町一 芝区柴井町一二 芝区琴平町三 赤坂区氷川町八 麻布区六本木町一 芝区琴平町二 芝区七軒町二 麻布区山本町一二 芝区田町三丁目八 芝区中門前二丁目二五 麻布区市兵衛町二丁目八 芝区宇田川町二四 芝区源助町一三 芝区露月町七 赤坂区青山五丁目四二 赤坂区青山北町二丁目八九 麻布区笄町一三 芝区源助町一九 芝区浜松町四丁目一一 芝区南佐久間町一丁目一 芝区新門前町二七 芝区新幸町五七 赤坂区田町二丁目一三 麻布区網代町四七 芝区源助町一三 芝区車町三 赤坂区裏三丁目二二 麻布区永坂町二四 麻布区本村町三二 | 五七 六四 五七 五一 三七 四七 三一 五二 六一 三四 四一 三一 六二 五四 七二 四四 二五 五八 三二 三八 三五 三〇 四七 二九 四七 五九 三六 三八 三四 四〇 三一 六二 三二 三五 三八 二九 二九 三八 六三 二七 四五 二三 二七 四八 八〇 三二 三六 三四 三二 四二 三八 二七 五二 二五 六一 四三 三五 二三 三七 四二 三〇 四〇 四五 四三 五二 四六 四八 三六 三七 五二 四九 二三 三九 四四 三〇 五二 六七 四七 三〇 五〇 四九 三〇 三二 三八 六五 三〇 六二 五九 五四 二六 四六 三三 | 描金工 蒔絵工 蒔絵工 蒔絵工 描金工兼柴山細工 描金工 描金工 蒔絵工 蒔絵工 蒔絵工 蒔絵工 蒔絵工 髤工 髤工 髤漆工 髤工 髤工 髤工 髤器工 髤器工 髤工 髤工 金銀彫工 金銀彫工 金属彫工 金銀彫工 金銀銅鉄彫刻工 金属彫工 金属彫工 金属彫工 金銀彫工 金属彫工 金属彫工 金属彫工 金属彫工 金属彫工 金属彫工 金属彫工 金属彫工 金属彫工 牙角彫工 象牙彫工 木彫工 木彫兼指物工 落雁形彫工 印彫工 木版工 芝山象眼工 陶器工 陶器画工 陶器画工 陶器画工 陶器画工 陶器画工 陶器画工 鋳銅工 鋳銅兼彫工 鋳銅工兼彫刻 鋳銅工 鋳物工 鑢鍛冶 鑢鍛冶工 鍛冶工 鍛冶及錺工 錺工 錺工 錺工 器械工 図引器械工 測量器械工 織物製造 機織工 機織工 べっ甲細工 繍工 押画工 刷毛工 竹指物工 傘工 傘職 傘工 建具工 建具工 指物工 指物工 指物木具兼木彫工 指物工 木具工 馬具工 木及牙角小細工 鮫細工 器械工 剝製 | 盆・香函 額・香箱・椅子 木盃・香函・文庫など 額面・香函など 匾額・香函 盆・香函 手袋匣・茶函・食卓など 小簞笥・状刺・木盃 巻烟草入・料紙函など べっ甲扇・べっ甲西洋紙裁刀 べっ甲・菓子皿・食卓 手函・封函・巻烟草入 杖・花瓶・香函など 香函・巻烟草入・香盆 刀剣鞘・額縁など 盆・簞笥・書架など 香函・書翰函 香函・書棚など 香函・手函など 香函・文函 小簞笥・香函・書函 簞笥・書架など 金銀盃・指環 鈕釦・指環など 花瓶・香炉・香函など 指環・印材・髪飾具 花瓶・香爐・香箱など 鈕釦・サ一ベル金物など 香箱・鈕釦など 花瓶・置物・香炉 鈕釦・耳飾・香箱 洋紙裁刀・鈕釦・写真入 鈕釦・香函・腕環など 鈕釦・耳飾・襟飾 鈕釦・サ一ベル金物 洋剣金物類 鈕釦・指環・サ一ベル金具 洋剣金物類 置物・サ一ベル金物 銀盃・簪・写真入 煎茶道具・烟管筒など 小置物・烟管筒など 幕掛・花形・額縁 書架・卓・置物 微塵粉落雁形・豆落雁形 諸印影刻 文字並びに図物 香函・香盆・針匣など 花瓶・置物・香炉 花瓶・皿・急須 猪口・花瓶など 香炉・花瓶 花瓶・香炉 花瓶・香炉・皿 花瓶・香炉 小置物・香炉など 花瓶・香炉・置物 花瓶・置物 花瓶・ランプ台・香炉 西洋錠・椅子車 道具鑢・細工鑢 金銀細工鑢・時計師鑢 煎餅型・菓子種型 鉄製花瓶・洋剣など 茶托・茶盆・急須 茶托・茶盆・茶計 錠前蝶雙の類 測量器・理学器 諸渾発類 測量器一式 毛織・じゅうたん類など 模様織・博多織 木綿二タ子織・木綿縮 皿・香箱・扇子など 縫取・軍服徽章縫など 額面・団扇・短冊 刷毛類・ブラシ類 茶筒・煙管筒・巻莨入 時雨傘一式 時雨傘一式 建具一式 建具一式 火鉢・烟草盆・簞笥 火鉢・烟草盆 机・火鉢・茶簞笥 書棚・机・火鉢など 書函・簞笥 洋製乗馬具 烟管筒・巻烟草入など 巻烟草入・名刺入・香函 棒削器・糸取器・粉磨器 禽獣虫魚 | 七 三 四 二 一 四 二 一 五 一 一 一 二 八 二 七 七 一 二 数名 一二 二 二 二 二 一 六 一〇 二 四 一 一 七 四 二 三 七 一〇 一 二 一五 一 一〇 四一 (女工四〇) 六 一 七 五 一八 三 一二 一 七 二 一 一 五 五 三 四 一 二、三 | 美濃国出身 静岡県士族 石川県士族 元白銀師 |

これらのなかには、伝統的な蒔絵・陶器・細工物・錺(かざり)などの在来産業の職種とともに、新たな資本制生産の技術体系に対応し得た職種も混在している。機械工場(後の芝浦製作所)を設立した田中久重に典型化されるように、旧幕時代に習得した技術を生かし、機械・器具類を製造し、明治政府の官営事業推進のにない手となった職人層である。

また、この名工のなかには芝っ子で『金色夜叉』の作者である紅葉・尾崎徳太郎の父尾崎惣蔵(谷斎)の名前もみえる。当時愛宕下町四丁目一番地(現在区立桜川小学校の北入口の前側で、通称「仙台屋敷」と呼ばれていた)に住んでいた惣蔵の職名は、「牙角彫工」で、鹿の角などで煙草入れの煙管筒あるいは根付緒や、簪などを造っていた。尾崎惣蔵の奇行はよく知られているが、その職歴を『東京名工鑑』は次のように紹介している。

初メ十四歳ノ頃ヨリ芝中門前二丁目藤沢平蔵ニ就テ六年間古代煎茶道具類ノ目利ヲ学ヒシカ二十一歳ニ及ンテ浅草福井町玉陽斎光雛ニ就テ刻法ヲ学フ四年二十七歳ニシテ始メテ業ヲ当所ニ開キ以来大ヒニ人意ニ適シ求需尤モ多ク維新後ニ及ンテ益其売高ヲ加フルニ至レリ然レトモ現時ノ製品ハ尤モ賤価ノ器物多シ

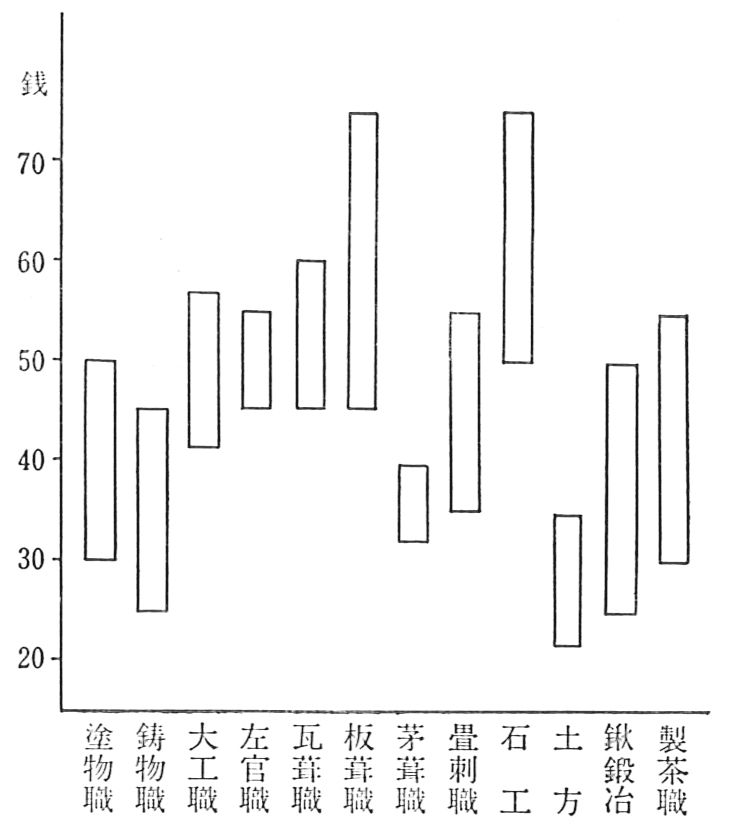

これら職人たちの多くは資本主義経済の発展の過程で、工場制機械工業の進展による手工業の衰退により賃労働者へと転化してゆかざるを得なかった。手工業破壊によるところの職人の賃労働者化と無産化は、明治十年代の大隈財政下での不換紙幣の乱発と物価騰貴、つづく松方デフレ政策による生活の困窮化により促進されていったが、明治十年代中ごろには港区地域においてもいわゆる職人の没落は決定的な様相を示していた。図1にあらわれたように、大工・左官・石工・板葺職などの出職人にくらべ、製造工業に日雇いされた塗物職・鋳物職・鍬鍛冶は低賃銀労働者に属していたといえる。こうして衰退への過程を歩んだ手工業の一部は、家具・鋳物・染物・印刷業などの部門で家内制工業という形態をとりながら存続していくのである。

図1 芝・麻布・赤坂の職人賃銀

明治11~15年日雇賃銀の最高価・最低価を図によって示した。「東京府統計書」より。