【東京勧工場】 芝公園第六号地内に資本金一万五、〇〇〇円をもって東京勧工場が開設されたのは、明治二十一年一月のことである。その開場式の模様を『時事新報』は次のように伝えている。

芝公園地内に過般来建築工事中なる同会社物品陳列場はいよ/\竣工したるに付昨二十日より廿二日迄三日間開場式を執行の筈にて門の内外は紅白の毬燈(きうとう)国旗等を掲げ昨日は正午十二時開館府庁より二三の官吏も臨場し社長代理太田要吉氏開業の祝辞を述べ余興には同構内南の方なる広庭へ仮舞台を設け、子供踊りを供したるよし(『時事新報』明治二十一年五月二十一日)。

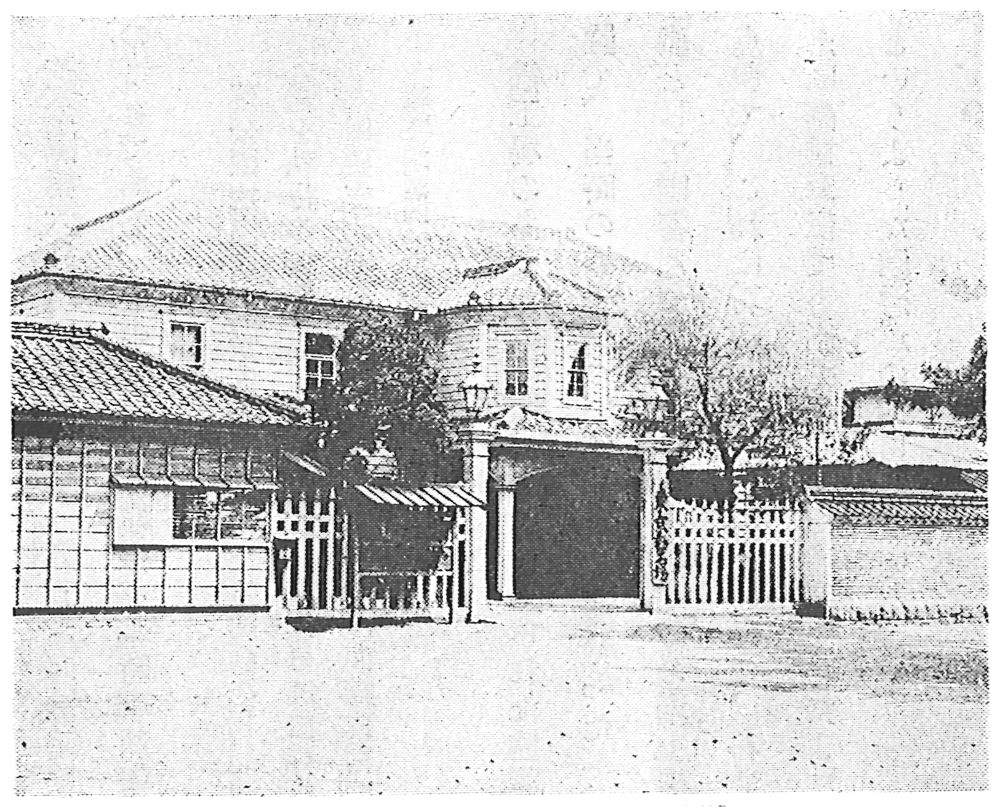

芝公園地内の東京勧工場(明治21年)

勧工場のあった場所は、後に建てられた協調会館のはずれ、現在の港区役所にいくらかかかっていた位置で、当時の様子について、「二階建だったが、目立つ店としてはとくになく雑貨に玩具、日需品又は土産として贈答用の品々です。その時分の増上寺境内は淋しかったからお客さんもまばらでした。あかりも点燈で、これは石油利用のランプの事で、石油ヘシンをついでつけたのを点燈といったもので、芝居でいえば高橋お伝でも出てきそうな案配でしたよ」(渡辺八十吉「思い出すままば」『しばしんクラブ』昭和三十四年)というような回想がのべられている。