戸籍制度確立の背景には脱籍無産者の支配という新政権の政策的意図があったが、港区地域のこの時期の人口資料としては戦災で焼失してしまったが、明治二年の赤坂方面に関する戸籍があった。

この書上(かきあげ)は旧来の人別改めの方式を出たものではなかったが、「近代的」な戸籍としての体裁を整えるに至ったのは、明治四年四月に公布された「戸籍法」による戸籍検査編製が翌五年二月一日から実施されてからである。

この明治五年式戸籍の完成とともに、大区・小区ごとに統計表の作成が行なわれたが、その本籍職分統計による当時の東京の人口は、七七万九三三九人となっている。

明治五年における港区地域を構成していた各町の戸数と人口について旧三区別に合計した数値を『東京府志料』によってみてみよう。この数値そのものも、その後に旧三区の編成地域がいくぶんか変更されているために、現在の港区地域と必ずしも完全に一致するものとはいえないが、人口の動態についておおまかに推定することは可能である。そしてそこでの戸数の総数をとってみても、『文政町方書上(かきあげ)』の総家数二万三九五一に比べてさえ実に二〇%におよぶ減少を示していることがわかる。

すなわち、幕末維新の動乱によって、東京全市は一時的に衰退して人口の著しい減少を来たしたわけだが、本区地域でも多くの旧武家地を抱えていた関係から、維新後の人口も当然減少したといわなければならない。このことを反映して明治五年の数値でも、戸数・人口とも本籍が寄留よりも圧倒的に多いなかにあって、当時士族と呼ばれた旧武士階層だけが、ずばぬけて寄留の割合が多いのが目立っている。とくに芝地区では士族の寄留戸数は、その本籍戸数をはるかに上回っている。

これは維新当時、駿府(現 静岡市)に隠棲した徳川宗家に従って彼地に転出したのをはじめ全国各地へ拡散していった旧幕臣が、新しい生活の場をもとめて、故地である東京の商業地帯へぼつぼつ復帰してきたことを示すものである。

さらに、同五年における港区地域の人口を性別の比でみると、女子一〇〇にたいする男子の指数は、本籍では一〇二を示し大きな差異はないが、寄留ではその比が一六一となり、労働力の根幹をなす男子の増加が顕著である。これも首都東京をめざしての可働人口の集中傾向をあらわしている。

【明治八年の人口】 つぎに、明治八年の『東京府誌』による港区地域所属の各町の人口についてみると、表8に示すとおりであるが、明治五年当時に比べると、さらに一段と激しい増加ぶりをみせているのが明らかである。

表8 明治八年の人口

| 地 域 | 総 数 | 本 籍 | 寄 留 | ||||

| 総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | ||

| 芝地区 | 七二、六〇一 | 五六、二〇三 | 二八、六五五 | 二七、五七三 | 一六、三九八 | 一一、〇七六 | 五、二五二 |

| 麻布地区 | 二五、〇五七 | 一九、三〇四 | 一〇、二二三 | 九、〇八一 | 五、七五三 | 三、六五〇 | 二、一〇〇 |

| 赤坂地区 | 一九、四四八 | 一五、八八四 | 七、九九七 | 七、八八七 | 三、五六四 | 二、一一〇 | 一、四五四 |

| 合 計 | 一一七、一〇六 | 九一、三九一 | 四六、八七五 | 四四、五四一 | 二五、七一五 | 一六、八三六 | 八、八〇六 |

【明治五年に対する同八年の性別人口倍率】 また、表9は明治五年にたいする同八年の性別人口倍率を示したものだが、本籍の倍率では総数において一・二四倍になっており、寄留のそれでは二・〇六倍の激増となっている。これを男女別にみると、本籍では男子一・一三倍、女子一〇・九倍となり、寄留では男子二・一八倍、女子一・八四倍となって、いずれも男子の増加が著しい。とくに寄留の男子の増加が芝地区で急カーブを描いているのは注目に価いしよう。

表9 明治五年に対する同八年の性別人口倍率

| 地 域 | 総数 | 本 籍 | 寄 留 | ||||

| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||

| 芝地区 (現高輪地区 を含む) | 一・三〇 | 一・一五 | 一・一六 | 一・二四 | 二・二六 | 二・四三 | 一・九五 |

| 麻布地区 | 一・一六 | 一・〇二 | 一・一〇 | 〇・九八 | 二・一〇 | 二・一〇 | 二・〇九 |

| 赤坂地区 | 一・一四 | 一・〇九 | 一・〇九 | 一・〇八 | 一・四三 | 一・四九 | 一・三五 |

| 合 計 | 一・二四 | 一・一一 | 一・一三 | 一・〇九 | 二・〇六 | 二・一八 | 一・八四 |

ここでも、維新の徳川幕府の崩壊によって荒廃の一途をたどっていた東京が、新しい首都として再生していく過程が、きわめて克明に物語られている。

明治十五年以降における港区地域の戸数、人口については、『東京府統計書』と『東京市統計年表』が連年の数を掲載しているが、戸籍簿上の数値によったもので戸籍簿と現住人員の実際とは年々隔たって行かざるをえなかった。

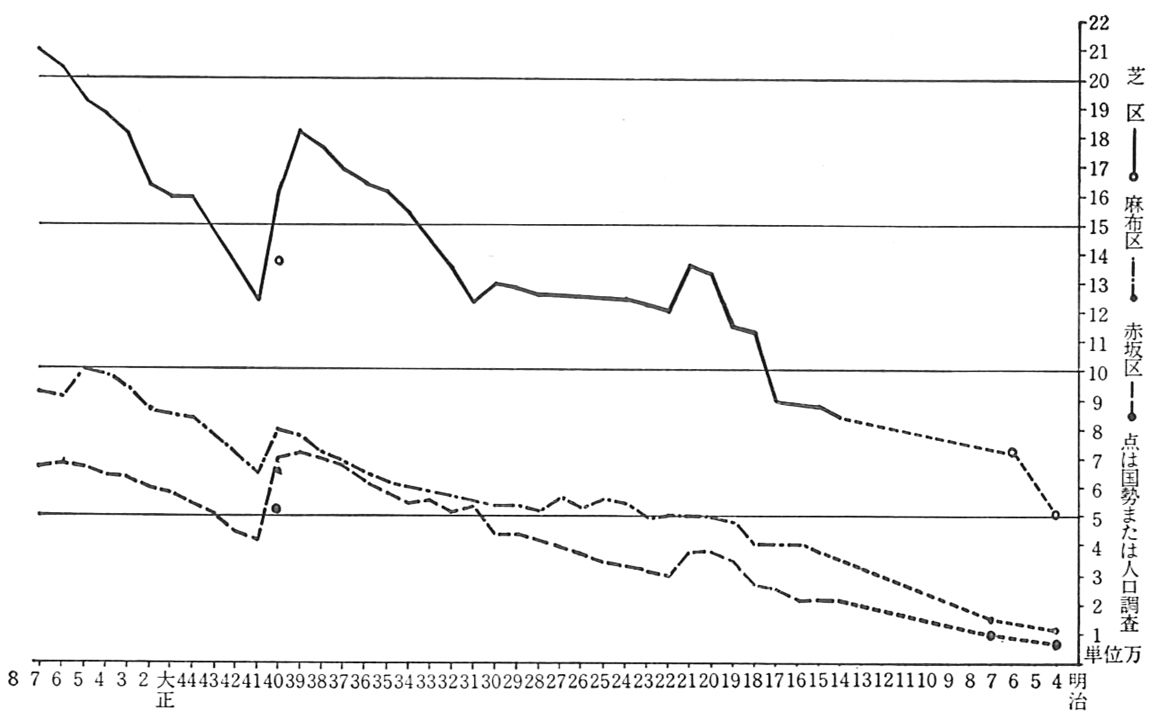

明治四十一年十月一日現在で行なわれた最初の東京市勢調査の結果と、同年末日の戸籍簿上の推計結果と比較してみても、芝区域だけでも、約四万もの大差が出てきているが、この戸籍簿上の数値によって、人口増加の大体の形勢をグラフに表わしてみると図2のとおりである。

図2 戸籍による現住人口の推移

【寄留増加と社会環境】 人口の変化を社会増において考察すると、明治二十年以降の出入寄留者は、表10のような変遷をみた。二十年以降の入寄留者は年々増加し、とくに芝地区においては明治四十年ごろには一〇万を超え、人口流入のはげしさをものがたっている。これは、住宅地域あるいは商業地域としての市街発展過程をあらわしているが、周知のように、産業資本の確立は、地方の農村において小農民経営を分解させ、農民を労働力として流出させ、企業勃興期から日露戦争をへて独占資本が形成される明治後期にかけ、都市への人口流入が激化、東京の労働者は急増したのである。

表10 明治二十年以降の出入寄留者数

| 年 次 | 入 | 出 | ||||||

| 全 市 | 芝 | 麻 布 | 赤 坂 | 全 市 | 芝 | 麻 布 | 赤 坂 | |

| 明治二〇年 〃 二五 〃 三〇 〃 三五 〃 三七 〃 四〇 〃 四一 大正 四 〃 五 〃 一〇 昭和 五 〃 一五 | 五二四、四七一 四七六、八六一 四〇、四〇三 八九二、七五一 一、〇五六、三二五 一、三一二、五一〇 一、三〇六、二五五 一、一八五、八五五 一、二三四、五三二 一八八、五二一 二二八、六七八 五六一、〇二五 | 四五、八八九 五〇、八四一 五、〇五二 七二、八三九 八八、三〇五 九九、六六八 一〇八、七三三 八八、六三一 九四、五九二 二三、三八〇 二〇、九〇一 一〇、九五四 | 二二、〇四六 二八、一五五 二、五七五 二八、九五一 三六、九一〇 四五、四九六 四六、九五二 五二、九一二 五六、三〇六 八、五九二 一三、二〇三 五、七八四 | 一七、〇一三 一四、八二四 一、七五四 三四、六二五 四二、四四一 五三、一八四 四五、九二八 三七、一〇二 三八、一四四 六、五二七 六、三七二 四、〇四二 | 四八、一八一 七三、六一七 四九、五一〇 一七〇、一七一 二〇三、八五九 二七八、一六〇 二七七、一三三 二九四、〇七七 三三四、四九一 九〇、四〇七 一四八、一九八 四四二、五五九 | 三、五六二 四、四七二 四、一一四 一二、二三九 一九、七六三 二二、〇六九 二六、六三七 二七、九四〇 三一、七〇二 一三、八〇八 一一、六九七 一〇、一三五 | 九八九 三、〇六一 一、八二五 七、四〇九 九、五五五 一一、三四一 一二、二三五 一四、四九七 一五、九二六 三、九七五 七、五四五 五、九七五 | 二、二五五 一、九二六 一、三八一 四、九九六 六、六二三 一〇、七七五 七、三九三 九、七〇五 一〇、七七六 三、八一一 五、一三六 一一、八九四 |

資本主義の発展によるこの地方からの人口流入は、機械制工場工業の展開の水準が低く、労働市場がせまかったため、その大部分は、都市底辺として一定地域に流れこみ、都市施設の未整備も手伝って、不良住宅地帯を拡大再生産させていったのである。

明治三十年代になると低賃金労働力のおもな供給源としての役割を果たしていたこれら低所得者層の居住環境が都市問題として注目されるようになった。

社会の発展と矛盾する劣悪な環境を放任しておくことができなくなったのである。

なお、港区地域の特色の一つに寄留外国人の比率が他地域よりも比較的高かったことがあげられる。明治四十一年ごろでは、芝区七六人、麻布区二一四人、赤坂区一三六人で、東京市在住四二一六人中約一二パーセントを占めていた(『東京市統計年表』)。