三四日前より麻布六本木通り繁昌格別にして、旅店は申すに及ばず、茶屋、料理屋、寺院等は大抵充満し、湯屋等も兵士に買切られる勢にて六本木界隈にては兵士の寝食を充すこと能はず、しひて笄町、高樹町より桜田其他十番、飯倉に及び、紅葉館の如きは階上階下凡て兵士ならざるはなく、愛宕町の天徳寺近傍一円の寺院は悉く其使用となり、兵士の入営者来往繊るが如く、父兄妻子は子を送り夫を慰め父を慕ひ、哀々離別の状掬すべく、相携へて旅亭に登り共に三杯の酒を傾けて、かたみに無事を祝する中に、兵士等は満顔紅を発し勇気凛然として四辺を払ふもの多く、六本木の界隈の飲食店は不景気知らずの繁昌なりと。(『国民新聞』明治二十七年九月五日)

また、青山練兵場近くに当時住んでいた二二歳の田山花袋は「外国との最初の戦争、支那は弱いとは言へ、兎に角アジアの大勢力」という不安をあらわしつつ、

青山からレールを大崎の方へ連絡させて、出発の軍隊は、皆なそこから立たせることになってゐたので、夜の青山の原の光景は、悽愴の中に別離の悲哀をこめて、何とも言はれない張りつめた感じを人々に与えた。(略)青山の原はすべて柵で囲はれて内部は少しもわからなかった。しかし喧燥と混雑とは、軍隊の出発して行くさまを私に想像させるに十分だ。(略)軍歌の声が遠くできこえる……。それは悲壮な声だ、人の腸を断たずには置かないやうな、又は悲しく死に面して進んで行く人の為に挽歌をうたってゐるやうな声だ。(略)

(田山花袋『東京の三十年』)

と戦いの渦にのみこまれていく兵士たちの姿を回想している。

【青山練兵場】 この青山練兵場は、明治十九年四月に青山の地に設置されたもので、総面積は約五万五四三三坪、日比谷練兵場に代わる新練兵場として、二十年以降、近衛・第一両師団に所属する諸部隊の教練場となった。青山北町一~三丁目北部と青山六軒町・三筋町にまたがった。旧幕時代にはこの辺は権田原および千駄ケ谷町の一部、青山六軒町、甲賀町などにわたっており、武家屋敷、寺社、鉄炮場、焔硝蔵があったところで、明治二十年十月二十九日、天皇は近衛兵除隊式を初めて閲兵、これより毎年一月八日の陸軍始の観兵式ならびに十一月三日の天長節の観兵式がここで行なわれ、明治四十四年に至るまで三二回を数える。日清戦争時には、練兵場の北西に臨時軍用鉄道を敷設し、その当時の甲武線に連絡せしめ、ここから出征の途に兵士たちは向かったのである。

また、青山南町一丁目の陸軍用地に青山陸軍射的場があり、里俗に鉄砲山といったが、この射的場に隣接する日本赤十字病院にしばしば流弾が飛びかい、物議をかもしたというエピソードも伝えられている。(『東京日日新聞』明治二十七年三月八日)

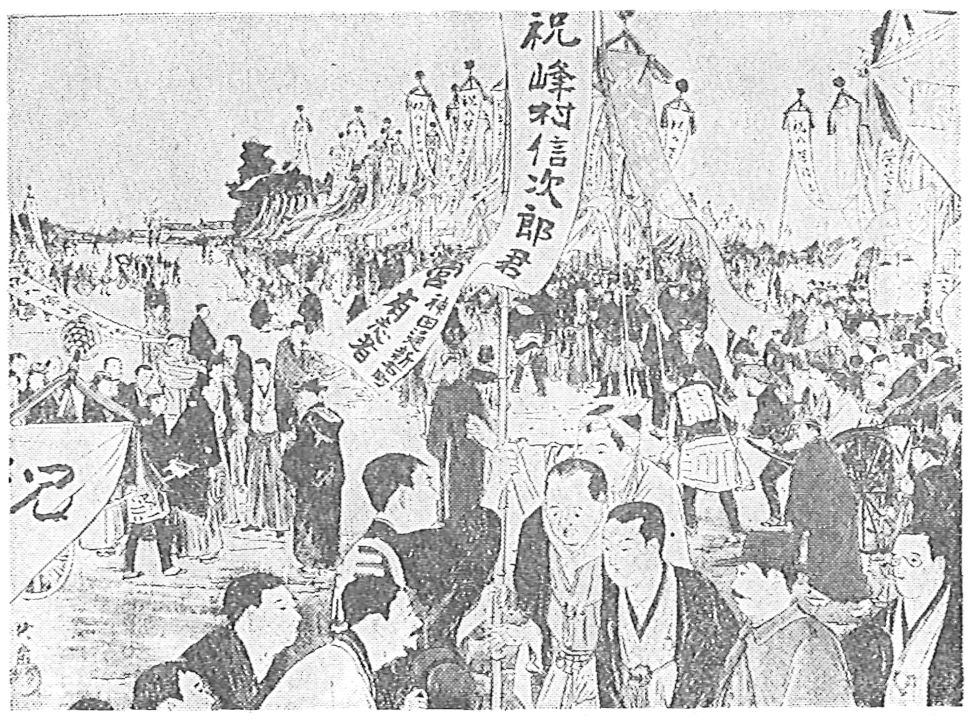

青山練兵場入営者集合の図(明治32年)

明治二十七年十一月二十一日日本軍は旅順口を占領したが、三田の慶応義塾では陥落奉祝の炬火行列が華々しく執行された。その模様を「廿六日午後六時を合図に総員二千余名は同塾を繰り出し、(略)毎人一灯を手にせしことなれば通行の道筋は旧暦十月晦日の闇を知らず、到る処道傍人もて黒塀を築き、実に未曽有の壮挙なりし」と『時事新報』は戦勝気分に酔った人々の姿を報じている。

ところで、東京都公文書館蔵の「明治二十七八年戦役ニ関スル東京府兵事々務始末」には、日清戦争への東京府の戦時体制整備の過程が記録されているが、明治二十七年六月八日には麻布大隊区司令官代理の副官名で、在籍の帰休兵および後備下士兵卒の戦時に際しての召集命令が発せられている。国民軍編成の準備とともに、さまざまな戦争遂行のための徴発がこころみられた。近衛師団は二十七年七月二十八日付で、戦時特設部隊のための土地家屋などの徴発区域を第一師団と協議のうえ表15の1のような地域に決定したが、本区地域では、芝・赤坂の二区が対象となっている。また、馬匹徴発とともに労働力の確保のため諸種の職工が徴集対象とされて調査され、表15の2・3のような報告が提出されている。

表15の1 近衛師団徴発区域(明治二十七年七月二十八日決定)

| 人 員 | 馬 数 | 徴 発 区 域 | |

| 師団司令部及属部 歩兵第一聯隊補充大隊 歩兵第二聯隊補充大隊 歩兵第三聯隊補充大隊 歩兵第四聯隊補充大隊 騎兵大隊補充中隊 野戦砲兵聯隊補充中隊 弾薬大隊 工兵大隊補充中隊 大小架橋縦列 輜重兵大隊及同補充隊 衛生隊及野戦病院 | 一七七 八一八 八一八 八一八 八一八 二一八 一八一 一、〇〇五 一五二 四五六 一、一七四 四四四 | 九五 三 三 三 三 一八七 八七 八四〇 三 三一七 一、一二六 九〇 | 神田錦町 飯田町一丁目、二丁目、三丁目 今川小路、神保町附近 赤坂表町、新町、田町 屯営近傍、但し青山北町三丁目、四丁目、青山南町三丁目、四丁目、原宿町 神田美土代町 神田錦町 靖国神社境内競馬場とその近傍市街(富士見町一丁目、二丁目、三番町) 岩淵町、赤羽根村、稲付村、小豆沢村 岩淵町、赤羽根村、稲付村、小豆沢村、但し赤羽根停車場前の数家屋は使用せず 青山宮益町近傍、但し青山宮益町、道玄坂、森厳寺、目黒川、渋谷広尾町の線内 宿舎は新シ橋、外久保町南。仮厩舎は元日比谷練兵場東南側。 |

表15の2 徴発馬匹現在表(明治二十八年一月調)

| 乗 馬 | 輓 馬 | 駄 馬 | 合計 | ||||||||||

| 合 格 | 不合格 | 合 格 | 不合格 | 合 格 | 不合格 | ||||||||

| 牡 | 牝 | 牡 | 牝 | 牡 | 牝 | 牡 | 牝 | 牡 | 牝 | 牡 | 牝 | ||

| 赤坂区 | 一二 | 一 | 一三 | ||||||||||

表15の3 車工外六種職工の概員表(明治二十八年一月調)

| 種類 区名 | 車 工 | 縫 工 | 靴 工 | 鞍 工 | 革 工 | 鍛 工 | 木 工 |

| 麹町区 日本橋区 京橋区 芝区 麻布区 本所区 深川区 | 八 四八 一〇 一八 二 四五 一四 | 五九 一九〇 一五一 六〇 二一 四五 二二 | 三一 二九 二七 二八 六 二六 八 | 八 七 一四 二 | 一 一三 一一 二二 一 八一 二 | 九 三六 一四八 一八七 九二 一三四 六七 | 一一九 二一七 五三三 四一九 一〇七 三一一 二九九 |

| 計 | 一四五 | 五四八 | 一五五 | 三一 | 一三一 | 六七三 | 二、〇〇五 |

(『東京百年史』第三巻より引用)

民間での協力体制強化のための後援会の動きをみると、赤坂区では戦争勃発と同時に、出征軍人の慰労、遺家族の援護を目的に赤坂区報国会が組織され、幹事に子爵平松時厚、赤坂区長近藤政利が選ばれ、区内の有力者一二六名を委員とし、義捐金二四四六円余をもって事業を開始、二十八年中、凱旋軍人歓迎慰労会が二回にわたって赤坂区役所で挙行されている。また、二十九年には赤坂区徴兵慰労義会が組織されている。芝区でも凱旋軍人慰労会が芝公園弥生館で開かれ、区内在住の将校、下士卒など八百余名を招待し、従軍兵士へ金一円五〇銭、戦死者遺族へは金三円五銭を贈っている。

【日露戦争の記録】 日清戦争が終わってからわずか一〇年、明治三十七年二月十日、天皇は宣戦の詔勅を出し、日露戦争の勃発となった(国民には二月十一日の紀元節の日に知らされた)。満州・朝鮮をめぐる植民地争奪の戦争の性格を強く帯びたこの戦争の規模は大きく、戦争に参加した者の数も、犠牲者の数も未曽有のものであった。麻布区を例にとっても、戦死者の数は日清戦争の五名にくらべ、四七名を数える(『麻布区史』)。

戦時色にぬりつぶされていく市内は兵営に向かう召集兵の姿が目立つ。開戦時の赤坂・青山方面の街況を『国民新聞』の記者は次のように述べている。

●赤坂方面、溜池に添ふ十数丁の大道側面は奥行六間長さ四十間余の仮小屋を以て(何れも召集兵の仮小屋、その迅速想ふべし)連ねられ、黒き赫き、鼡色なる色々なる服の兵士の揚々と出入する其の裏手の濠よりは棲所に並べる白鳥の飛揚するなど豪壮と可憐と相対して異様の感も起るなり而して此処に接する芝今入町一体は例の珍客宿割の札は人を招くが如く薫風に翻って迎ふるが如し。

●青山方面、麻布聯隊寂として音なく青山に入るや、兵士旅舎又は風紀隊の張札は紙白く、墨黒くして練兵場に入るや幾棟の仮小屋整然と建て連ね、西北隅には大小のテントを搆へ召集兵士の聯隊分けに忙く各隊の符号として赤紫黄白の紐を片襷として区分を明にし各自命に従って所に帰す其整然たる風姿他に比類なし又、之等の便を図って菓子果物等を商ふ者市を為す等雑沓を添へたり(『国民新聞』明治三十七年二月十日)

六本木では、地元音楽隊が町内有志により組織され、新橋駅から、品川駅から前線へ向かう兵士たちを見送った。

延々と続く見送りの列、高く掲げられた幟旗の波、万歳の絶叫、軍歌の高唱、この町(六本木)の一帯は、朝まだきから夜更けまで全く興奮の坩堝と化していった。一度入隊した兵たちは、戦地に赴くまで、それぞれこの町の家々を宿舎として泊った。町の人々も、一切の絆を断って戦場に向かう兵士たちに宿泊されることを名誉とし、町内を挙げ、誠心もって歓待した。(麻布第一復興土地区画整理組合長 子安英男『六本木』)

兵営周辺の人々にとって「『いつの日、故郷の土を踏み、いつの時相見(まみ)える』と胸中深くその思いを秘め、連隊の営門を出て、この町の道を過ぎて行った兵士たち」の哀感と喜びはより身近なものであったに相違ない。六本木・三河台・新竜土・竜土町の有志は、戦争が終結した時、杉の葉で囲んだ「祝凱旋」の大アーチを建てて祝い、この凱旋門は、のち絵葉書に収められ売りだされた(前掲『六本木』)。三十九年二月には、赤坂区報国会が区内有力者一七八名を発起人として組織され、同年四月青山小学校で戦没者追弔会を仏式で執行。将校遺族に大山元帥染筆の縮緬絥紗一枚、下士遺族に勧業貯蓄債券五枚、卒遺族に同十枚宛が贈呈された。同月、氷川神社境内では凱旋軍人歓迎会が開催された。動員兵力一〇八万余のうち、三分の一以上にあたる三七万余の兵士が戦死・戦傷・疾病でたおれたが、芝区市立南海小学校の一女学生は慰問文のなかで、軍神広瀬中佐、橘中佐が人々に崇め奉られ、「愛国」が説かれていく風潮に対し、「人々は輜重輸卒の事を少しも思はない者があるでせうと思います。名誉をあらわした人々のみを、賞めたゝへて居ります、それは大そう間違て居る事と思ひます」(南海小学校「学校児童出征皇軍慰問帖」)と飲食物を運ぶ一兵卒の身を案じている。こうした兵士の留守家族のなかには生活の手だてを失って辛苦する者も少なくなかったが、出征者の家族で救助を受けたものの割合が多いのは麻布区(二三三戸)で、職人が住んでいる地域が比較的おおかった(『東京市統計年表』)。

【凱旋風景】 凱旋将兵をむかえる兵営の町には、歓迎の宴で熱気に満ちた光景がしばしば見られたが、「竜土、六本木、三河台等の家々にては、ソレ楽隊が聞ゆる、今帰って来たと叫びざま、さながら我家の者が帰りしを迎ふる如く、翁媼児女家を空しうして戸外に飛出し、声嗄るゝ迄万歳を連呼し、就中営の正門前なる凱旋門のあたりは、実際の人の山を築き、果ては凱旋門を半ば斜めに推し傾ける迄の熱閙を現し、門の歩哨を推し除けて門柱の所迄も押し寄せたる程」という光景がいたるところでみられた(『風俗画報』明治三十九年一月二十五日)。

四月三十日には、青山練兵場で陸軍凱旋観兵式が全師団参列のもと挙行された。これよりさき、東京が歓迎の渦にまきこまれたのは三十八年十月の東郷平八郎指揮下の連合艦隊の凱旋をむかえたときに始まる。十月二十二日午前十時三十分、連合艦隊司令長官東郷平八郎を迎えた新橋駅頭は、

停車場前の広場には彼の大凱旋門を始め、国旗、海軍旗、種々の彩旗、緑門、球燈、目もあやかなる許り、加ふるに、市中各区の各団体は夫々目印の旗幟を飜がへして、我後れじと練込たれば、旗幟林立、最も壮観を極め、停車場前の各商店、料理店、旅店等の如きも楼上、楼下歓迎者を以て満たされたり(『東京朝日新聞』明治三十八年十月二十三日)

という熱気につつまれた。とくに、第三軍司令官の乃木希典を迎えた新橋の駅頭は、「大将一行の進むべき路とては更に開かれず、進退谷(きわ)まり、其混雑名状すべくもあらず」・「大山、東郷両大将凱旋の盛況も昨日には及ばずと見えたり」(『東京朝日新聞』明治三十九年一月十五日)といわれるほどの混雑ぶりであった。