この時期に何より目立つのは、芝区を中心とした工業の発展である。

芝区内の工業は、日露戦争直前に七〇工場、四〇五九人の従業員をかぞえたが、大正元年(一九一二)に一一〇工場、六四七五人と発展の過程をたどり、工場数は日清戦争後の約一七年間に約五倍の増加を示した。さらに、大戦のはじまった大正四年(一九一五)には、二二三工場、七〇九六人に達し、大戦終了の翌年である大正八年(一九一九)末には、四二七工場、一万一六四五人と著しい発展を示した。古川流域の工場街のほかに、芝浦埋立地に大工場設立の気運を盛り上げていった。しかし、区内工業界の盛況も第一次大戦の終息とともに、次第に不況に転じ、大正九年(一九二〇)の恐慌をむかえ、発展の途を一時ストップし、芝浦埋立地の大工業地化は、関東大震災の復興後を待たねばならなかった。

表16 芝区における工場数および職工数の推移

| 時 期 | 工場数 | 指数 | 職工数 | 指数 |

| 明治28年(日清戦争後) 〃 36年(日露戦争直前) 〃 41年(日露戦争後) 大正元年(第一次大戦前) 〃 4年(第一次大戦中) 〃 8年(第一次大戦後) 〃 12年(大震災直後) 〃 14年(インターウォー) 昭和 6年(満州事変後) | 24 70 72 110 223 427 165 276 1,629 | 21.8 63.6 65.5 100.0 202.7 388.2 150.0 250.9 1480.9 | 2,215 4,059 4,984 6,475 7,096 11,645 … … 16,888 | 34.2 62.7 77.0 100.0 109.6 179.8 … … 260.8 |

(指数は大正元年を100とする)

次に、上述のような芝区の工業発展を動力使用工場数の推移によって、そのあとをたどってみよう。明治三十六年(一九〇三)に全工場のうち、動力使用工場はわずか三〇工場にすぎなかった。しかし、各工場が機械設備の導入に力をそそいだため、同四一年(一九〇八)に五五工場、大正元年(一九一二)九〇工場、同四年一四一工場、同八年三四〇工場と増大していった。ただ全工場数に対する動力使用工場の割合は、大戦前の大正元年には八一・八%に達したのに、八年には七九・六%と、むしろ減少停滞の状況を示している。これは恐らく、大戦ブームで出現した工場のなかには零細な企業が相当あったことを示すものといえよう。

大正四年、芝区の工業生産指数を一〇〇とすると、八年には五七四とほぼ六倍に近く、これを部門別にみると染織工業五・一四倍、機械器具製造工業三・九四倍、化学工業一・〇二倍、飲食物工業八一・八五倍、雑工業三・一五倍になっている。しかもこの間、区内における工場では、動力源としてガス・蒸気・水力にかわって電力が普及したことは、特筆すべきことといってよい。

次に芝区を例に、第一次大戦時の産業部門別比較を試みておこう。各部門の比較によると、農業はすでに衰滅し、畜産業および水産業は微々たる存在にあって、生産額は工業出荷額の〇・三%にすぎない。商業もまた日用品販売が主体であって、都市消費者を対象とする小売商店街の存在を想わせるにすぎず、大規模な流通機構をこの区内に認めることはできない。したがってみるべきものは工業生産ということになる。

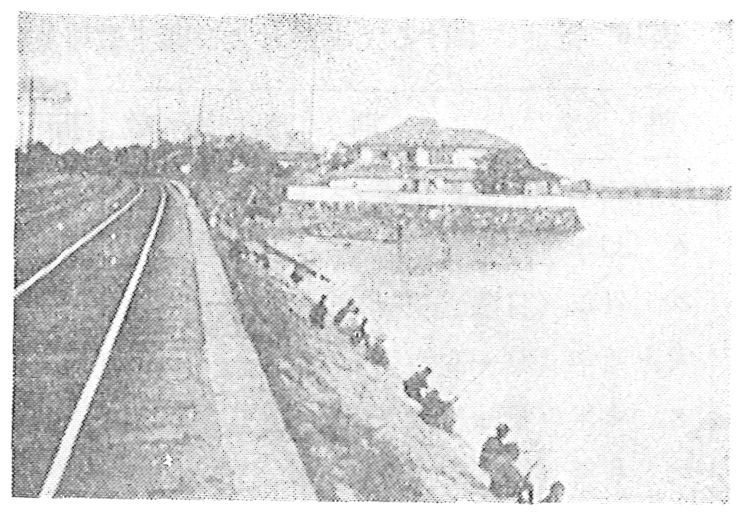

大正初期の高輪海岸

(「最新東京名所百景」のうち番外)