この日は朝から風雨が強く、暴風雨気味だったのが、十時ごろおさまって、残暑きびしい日になりそうだった。多くの市民が昼食の準備に追われている時に、大地震が起こったから、火に対する用心がかけていたことは否定できない。しかも、あとからあとからと余震が起こる。辛うじて逃げ出した市民も、生きた心地はしなかった。

「地震よ」と、慌てふためき、屋外に飛び出した人々の上には、雨霰と瓦が落ちて来た。壁は割れ、柱は砕け、濛濛たる土煙四方を閉ぢ込め、阿鼻叫喚、『助けてくれ!』の悲鳴随所に起り、さながら斯くの如くして此の世は終るかといはれる最後審判の日の襲来をさへ、思はせられたのであった。揺り直しが追ひかけ/\来る。それがまた、いづれも路上で歩行が出来ぬ程の猛烈さで、建築の腐朽しかけたの、或ひは工事半ばの大建築、殊に工場型の建物等は、地盤の支柱の少い、硬軟関係も伴なって、片っ端から倒壊された。(『大正大震火災』)

地震による被害は都市東京に一瞬の間に大打撃を与えたが、土煙りの幾分静まりかけたころ、「それは忽ち濛々物凄き黒煙りと変じ」(『大正大震火災』)各所から火の手はあがって、猛火は三日間東京の下町を中心に焼けつくさずにはおかなかった。

東京市一五区の罹災戸数三一万一七〇〇余戸、罹災人口一七〇万二四九人、市人口の六割五分、約三分の二が災害をこうむった。死者五万八一〇〇人、そのうち四万八〇〇〇人が本所区内の被害者だった。被服廠あとの被害がとくに大きかった。焼失区域は一〇四八万六〇〇〇坪、物的損害五五億円、そのうち五一億余円が火災による被害で、震災によると推定されるものがわずか一億一七万円の少額である点からみて、どんなに火災の被害が大きかったかがわかろう。東京は文字どおり都市の火災史のうえにかつてない大惨害をうけたといえる。

政府はこの惨害にたいして、府と市とともに全力をあげて救助に当たり、罹災者の救護に万全の努力を払うとともに、戒厳令をしいて治安の維持に当たったため、市民の立ち直りも早く、復興への意欲をもえ上がらせた。

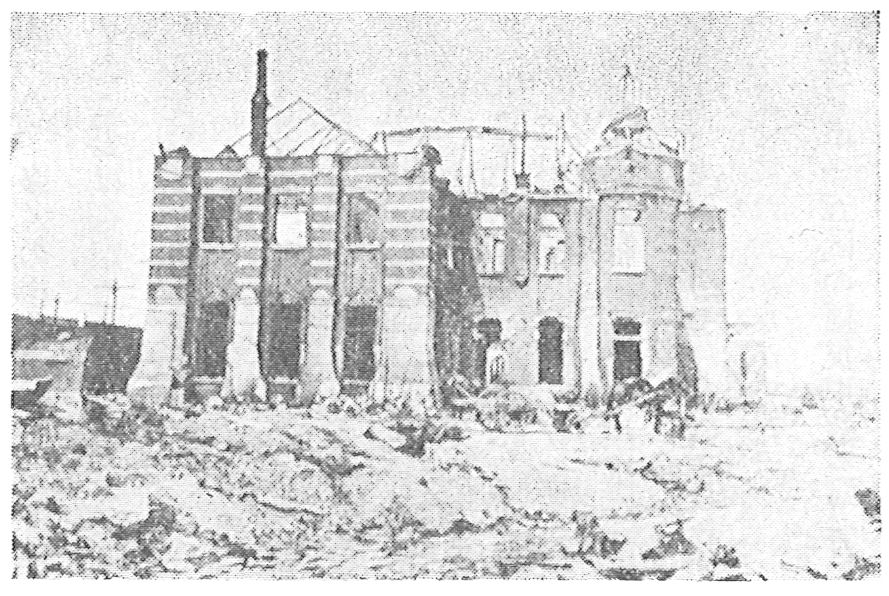

大震災で焼けおちた新橋駅