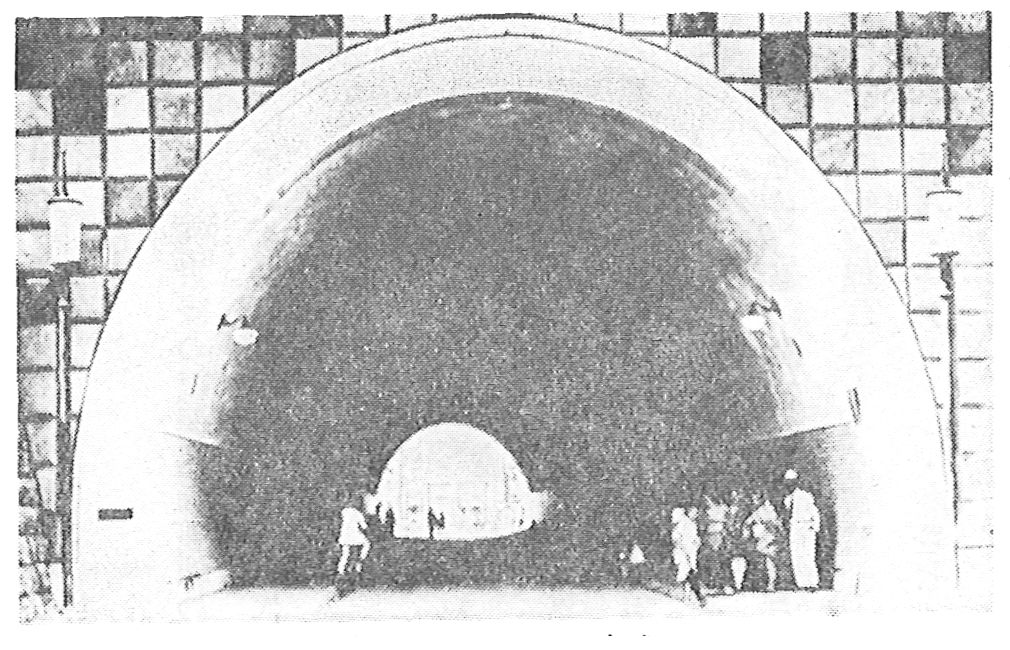

なかでも特筆に価するのは、愛宕山を突きぬいてトンネルをつくったことであった。愛宕トンネルは震災後の区画整理にともなう道路計画から生まれたものであるが、昭和七年に完成した。延長六七・五メートル、幅六・一メートル・高さ七メートル、コンクリートの厚さ九〇センチメートルで、照明灯が十カ所につけられた。この愛宕トンネルの完成によって、西久保や、さらに麻布方面と芝の田村町通り、ひいては海岸方面との交通をどのくらい便利にしたかはかり知れないものがあるといってよい。

大正十二年(一九二三)、関東大震災が起きると、すぐに復興対策がとられ、同年十二月に震災地の区画整理を主眼とする特別都市計画法が公布され、翌十三年三月に同施行令が公布された。これ以前、大正八年(一九一九)に都市計画法が公布され、土地区画整理が企画されていたが、計画はほとんど実施されぬままであった。

愛宕山にトンネル完成

この復興対策で、港区の地域は東京市による区画整理施行区域とされ、区画整理のほかに、土地利用、市街地建築物の利用等にわたる事業がなされた。こうした復興計画の一環として、道路改良工事(舗装化)が本格的に着手された。

道路舗装については、その普及のために簡易舗装の研究がおこなわれ(道路試験所は震災後移転、芝区新芝町に新築された)、大正十四年十二月に東京市内最初の簡易舗装が赤坂区の青山墓地通りに行なわれた。その後、改良がなされ、昭和三年八月にアスファルト乳剤による舗装が麻布区市兵衛町スペイン公使館前で試みられ、良好な結果を得た。これによって以後アスファルト乳剤による舗装工事が普及していった。

こうした区画整理や道路の整備からはじまった復興事業は、東京を近代都市として、見違えるほどの変貌をとげさせたが、区内においても、むしろ被害の甚大であった芝区の地域においては、逆にそのすばらしい改造ぶりが驚異的であった。