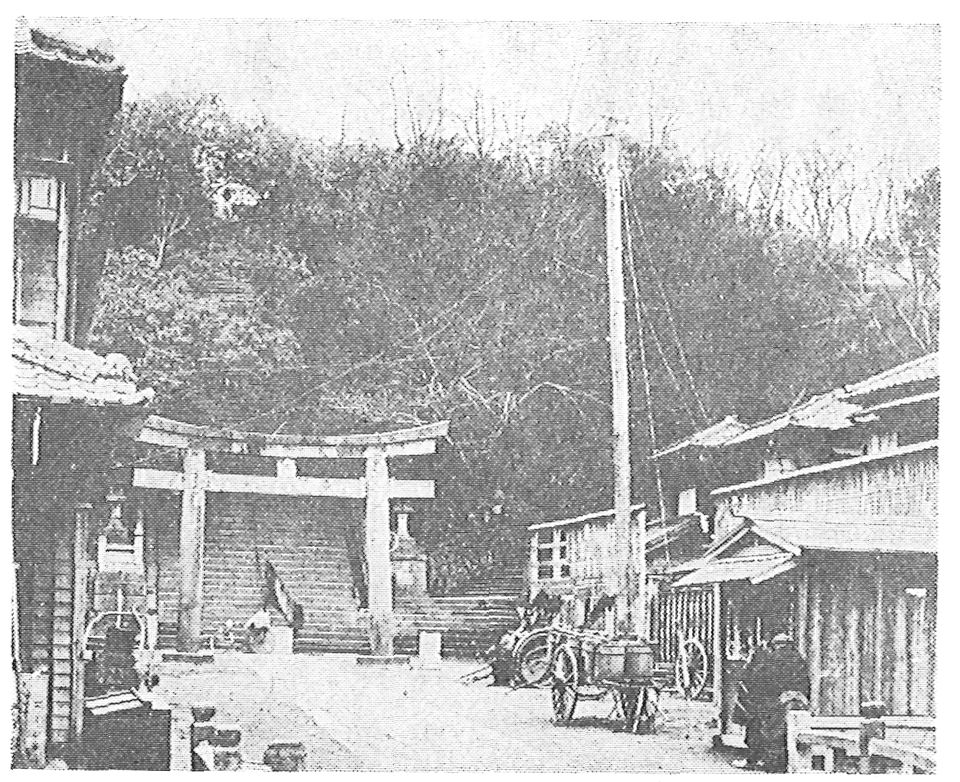

愛宕山(大正11年ころ)

実際には、十四年三月から放送することになっていたのだが、愛宕山の放送局の完成がおくれ、止むなく中止と決定しかけたが、当時の人々の期待が余りに大きかったので、とりあえず試験放送の名のもとに芝浦の仮放送所からわが国最初のラジオ放送が行なわれたのである。

愛宕山の放送局が完成し、七月から本放送がはじまったが、その年の十月には、たちまち聴取加入者が一〇万人を突破して、お祝いをするほどだったという。

木村荘八氏は、ラジオ放送をはじめて聞いた想い出として、「何しろ大した人だかりでした。私もその人垣に交って、ラジオ屋? の店頭に据えられた黒い喇叭形のラウド・スピーカーから流れる声を驚奇と喜びを以って初聞きしたのでしたが、何をどう聞いたかは? 忘れてしまった。『とにかく人の声を聞いた』といっては漠然としすぎるし、原始的すぎますが――いや或いは、その『原始的』が一番実感的な本当のいい方かも知れません。」(『東京今昔帳』)と感想をのべている。何しろ聞(きこ)えた聞(きこ)えた」と市民は大変な騒きだった。

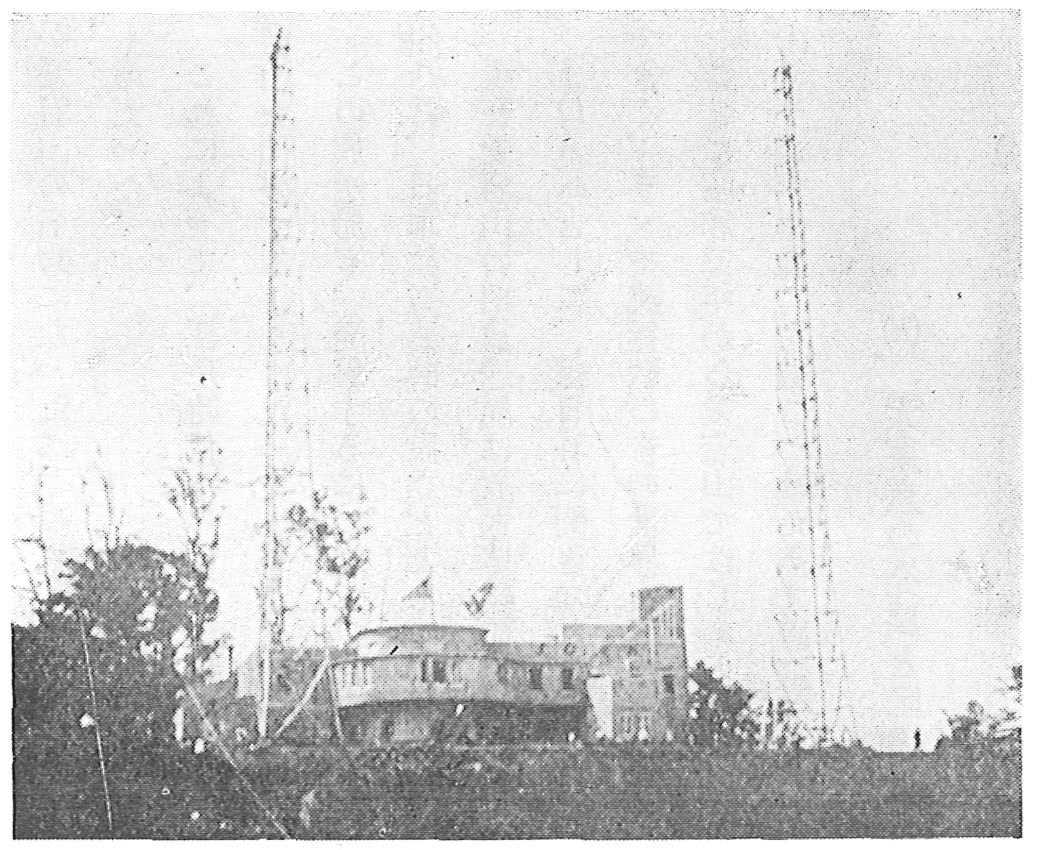

愛宕山の放送局は、スタジオは洋楽室、邦楽室、講演室の三室に分かれ、他に送信機室、指揮室、放送部事務室などがあった。アンテナの鉄塔が愛宕山の名物になったが、これは三角形組桁型自立式三基、地上四五メートル、塔間隔三三メートルのものだった。

愛宕山放送所全景(設立当時)

これによって、江戸時代から市民に親しまれてきた愛宕山の山頂風景は一変し、今度はこの放送局が愛宕山を代表するようになっていった。

この放送局も、発展するにつれて、昭和十四年五月には、千代田区内幸町の放送会館に移転し、翌十五年八月、日本放送協会の設立とともに、東京放送局は事業を挙げてこれに譲渡して解散した。

現在愛宕山の旧放送局は放送博物館として残され、多くのファンを集めている。

JOAKとして、毎日耳に聞きなれたラジオ放送の声は、愛宕山から去っても、当時の市民に多くの耳できくドラマや流行歌の音の世界を新たに提供した点は、永久に記憶されるであろう。

ことに昭和三年から愛宕山ではじめられたラジオ体操は、単に東京市民ばかりでなく、全国的に「愛宕山とラジオ体操」を結びつけた点で画期的だったといえよう。