これが出てからは、まったく配給統制経済の時代となって、十四年十二月には木炭が配給になる。十五年には米や小麦など主食が配給となって、戦時下という意識を強めた。さらにマッチは一日五本、砂糖は月・一人半斤(三〇〇グラム)の配給制となり、七月には「七・七禁止令」が出て、作ってもいかん、売ってもいかん、食べてもいかんという贅沢品禁止令となった。ついには、魚も野菜も配給制となるに至った。区民の食生活は著しく圧迫され、魚は一人一〇匁(三七・五グラム)、味噌は一月一人一八三匁(約六八六グラム)、砂糖は茶碗一杯、野菜は主として南瓜(かぼちゃ)で、その南瓜の配給も一週間に一人五〇匁(一八七・五グラム)程度という耐乏生活を強いられることになった。

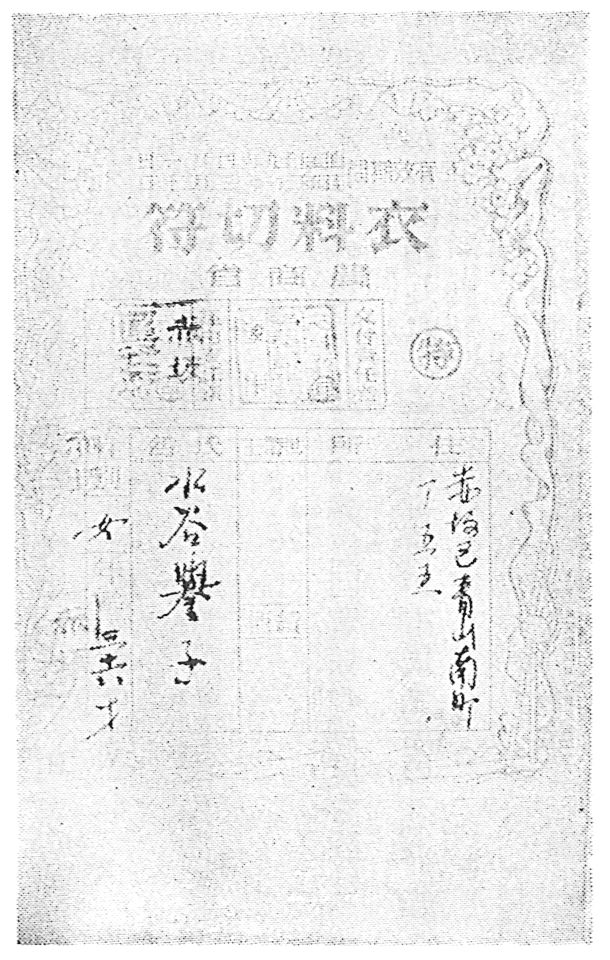

衣料切符(昭和19年~20年)

【ガソリン統制】 物資の欠乏とともに、戦時用品の確保はガソリンに及び、市中を走り回っていたバスもタクシーもガソリン統制にあって、次第に困難となり、ついに十六年三月からは苦肉の策として木炭車がお目見得して、尻から煙を出して走る状況になっていった。