それは、近世そして明治近代以降、日本の都(みやこ)としての街づくりが営まれてきた、その以前、かつて汐留、芝浦、芝浜などに上陸し生活し、やがて田町、三田、飯倉などの地名に示される稲作生活を営んでいた先住民に一望された、遠く中世以前の原風景を再現するものとなった。

言葉をかえれば、その原風景を遮っていた、営々として積み重ねられてきた家々やビルが、一瞬にして灰と化したことを意味したのだった。

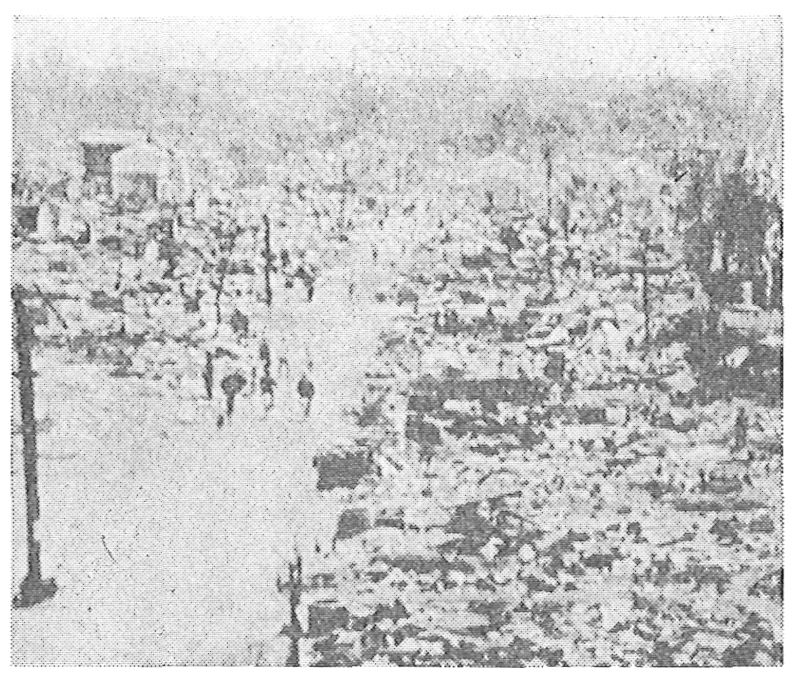

昭和二十年の春から夏へかけての、幾度にもわたる大空襲が港区の街のほぼ六割を灰と化していったのである(別添戦災区域図参照)。

戦災で焼土と化した赤坂界隈

【高見順『敗戦日記』】 かつてこの地に住み、その少年時代を過ごしたという高見順(一九〇七~六五)は、このころの日本の風景を克明に記したその著『敗戦日記』(昭和三十四年刊)のなかで、麻布界隈の模様について、次のように記している。

(昭和二十年)七月二十七日。(略)文報の新事務所は仙台坂にある。本村町である。市電を東町で降りた。二ノ橋と三ノ橋の間に新しく設けられた停留場である。降りると、この前ここへ来たときはまだ残っていた家々がのこらず焼けてしまっている。母校の東町小学校もない。幼時の思い出の残っていた竹谷町の家々はことごとく灰に化した。善福寺も焼けた。ただ、有名な銀杏は残っている。事務所は山根という家にある。震災をのがれた古い家だ。中村局長、監田総務部長に会う。私は調査部長に就任するのである。今(こん)君は企画部長。部は三つしかない。今君に会いたいと思ったが不在。

帰りは田町駅へ出た。二ノ橋から三田へ抜けたのだが、綱町の渋沢邸、簡易保険局、第六高女等は残っている。三田の焼残りの新刊本屋に寄った。本はほとんど何もない。雑誌は、――いずれもペラペラの、ただ折りたたんだだけのものだが、それでもいろいろあった。『東洋経済』『公論』等々。これらは売れないで積んであった。紙屑のような感じだ。(略)

そして、昭和二十年八月十五日が訪れた。この日、「玉音」放送を自宅(鎌倉)で聴き、そのあと新橋に出た高見順は、そのときの感慨を、さきの『日記』のなかに次のように記したのだった。

八月十五日

警報。

情報を聞こうとすると、ラジオが、正午重大発表があるという。天皇陛下御自ら御放送をなさるという。

かかることは初めてだ。かつてなかったことだ。

「何事だろう」

明日、戦争終結について発表があると言ったが、天皇陛下がそのことで親しく国民にお言葉を賜わるのだろうか。

それとも、――或はその逆か。敵機来襲が変だった。休戦ならもう来ないだろうに……。

「ここで天皇陛下が、朕とともに死んでくれとおっしゃったら、みんな死ぬわね」

と妻が言った。私もその気持だった。

ドタン場になってお言葉を賜わるくらいなら、どうしてもっと前にお言葉を下さらなかったのだろう。そうも思った。

(略)

十二時、時報。

君ガ代奏楽。

詔書の御朗読。

やはり戦争終結であった。

君ガ代奏楽。つづいて内閣告諭。経過の発表。

――遂に敗けたのだ。戦いに破れたのだ。

夏の太陽がカッカと燃えている。眼に痛い光線。烈日の下に敗戦を知らされた。

蟬がしきりと鳴いている。音はそれだけだ。静かだ。

そして新橋の人びとの風景については、「極めて穏やかなものだった」と記している。

新橋の歩廊に憲兵が出ていた。改札口にも立っている。しかし民衆の雰囲気は極めて穏やかなものだった。平静である。昻奮しているものは一人も見かけない。

新田は報道部へ行き私は文報へ行った。電車内の空気も常と変らない。文報の事務所ではみなが下の部屋に集まっていた。今日は常務理事会のある日なので理事長の高島米峰氏が来た。他の人は誰もこない。

文報の存否について高島さんは存続論だった。情報局からは離れ、性格は一変するが、思想統一上やはり必要だろうという。――その席では黙っていたが、私と今君とは解散説だった。

敵機は十二時まで執拗に飛んでいたが、十二時後はピタリと来なくなった。

今君と事務所を出る。田村町で東京新聞を買った。今日は大型である。初めて見る今日の新聞である。

戦争終結の聖断・大詔渙発さる

新聞売場ではどこもえんえんたる行列だ。

その行列自体は何か昻奮を示していたが、昻奮した言動を示す者は一人もない。黙々としている。兵隊や将校も、黙々として新聞を買っている。――気のせいか、軍人はしょげて見え、やはり気の毒だった。あんなに反感をそそられた軍人なのに、今日はさすがにいたましく思えた。

だが一方、その翌日の八月十六日から二十二日まで、愛宕山は、いまひとつ違う風景の場として、日本中の人びとの注目するところとなっていった。

【愛宕山での自決】 敗戦への抵抗と抗議を主張する「尊攘義軍」の名の下に集う学生、農村青年、工員ら一〇名が、愛宕山に籠城し、一週間にわたる警官隊の包囲と抵抗戦ののち、自決するという風景が、一望される焦土のなかの愛宕山に展開されたのである。