【闇市の出現】 敗戦の混乱のいまださめやらぬ九月、早くも街の人びとは、新宿、渋谷、上野、池袋、そして新橋の駅周辺に、一斉に繰り広げられた〝闇市〟と呼ばれた「青空市場」に、食料品や軍需工場から放出された物資を求めて群がっていった。

さきにのべた高見順も、その風景を次のようにいきいきと伝えている。

十一月九日

新橋で降りて、かねて噂の高い露店の「闇市場」をのぞいて見た。もとは、明治製菓と工業会館の裏の、強制疎開跡の広場にあったのだが、(あった? 自然にできてきたのである)二、三日前から、反対側のもとの「処女林」、その横のすし屋横町の跡に移った。駅のホームから見おろすと、人がうようよとひしめいていて、一種の奇観を呈している。敗戦日本の新風景、――昔はなかった風景である。

駅を出ると、その街路に面したところに、靴直しがずらりと並んでいる。それが一線を劃していて、その背後の広場が、「闇市場」になっている。すでに顔役ができていて(顔役は復員兵士とのこと)場代を取り、値段が法外に高いと、店開きを禁じたりするとか。子分を数多従えているとのことだから、子分を使って場所の整理をしたらよさそうだと思うが。雑然と混然と、闇屋がたむろしている。

「三つで五円」

闇屋の声に、のぞいて見ると、うどん粉(?)をオムレツ型に焼いたものを売っている。ふくらんだ中身には何が入っているのか。隣りでは、ふかしイモ、これも一袋五円。紙袋をちゃんと用意しているが、風呂敷いっぱいくらいしかイモは持って来ていない。女の子二人が恥かしそうに、何か売っている。

いずれも食い物だ。「三把十円」と言っているのをのぞくと、小魚を藁にはさんで乾したもの。十円はいかにも高いので、売れない。風呂敷一つさげて、商売に来ているのである。「店開き」とさっき書いたが、店の感じではない。浅草の食い物屋は、ちゃんと屋台を出しているが、ここはただ風呂敷、カバンなどをひろげて売っているだけである。そのうち「店」になるだろうが。

前述の如く「闇市場」はもとは反対側にあった。なぜ、そこに、「闇市場」が自ずと形成されて行ったか。思うに、明治製菓の筋向いに、外食券食堂が二軒あった。そのせいに違いない。食堂の前には食事頃になると行列ができた。その行列相手に、物を売る闇屋がまず現われた。また、外食券を売る闇屋が徘徊した。とにかく終戦直後(いや、前からそうだが)外食券食堂を中心として(前述の食堂のほか、もう一軒先きにあった)、まず人だかりが形成され、そこへ行くと、小さな梨五つばかりで何円(五円だか十円だか忘れた)、高いけれどとにかく買えるというので、人が行ってみるようになった。外食券の人々を相手に初めは売っていたのだが、そうしてだんだん一般の買い手が現われる。買い手が現われると、売り手の方でも集まってくる。それがだんだんと目立って、明菓の裏の広場に移動した。いつかそこに「闇市場」ができた(闇とはいいながら公然と売る)という順序である。(略)

だが、これら「闇市」を、やがてヤクザや当時「第三国人」と呼ばれた人間が支配するところとなると、そのまま〝暴力の街〟としての別称を色濃く刻んでいくこととなっていった。

【〝暴力の街〟からの脱皮】 昭和二十年十月、壮年区長として芝区長に就任した井手光治(元都民生局庶務係長、のち初代港区長)の頭を悩ましたものも、連日のように区長室に押し寄せてくる〝米よこせ運動〟の要求の波であり、そしていまひとつは、芝そして港のひとつの顔である新橋の「闇市」を、まずは暴力から解放し、そして街としてて復興することであったという。

そして新橋の「闇市」を整理し復興することは、東京都からの命令でもあったのだった。

ところが、当時、警察権力を実質的に「MP」に取りあげられていた日本の警察では、これを取締まることができず、それゆえに、その援護を求めることもできぬ井手区長は、まずは、己れの身辺擁護を警視総監に要請し、さらに、犬養健を介して、当時第一次吉田茂内閣の幹事長に就いていた高輪在住の大野伴睦に、「日本の治安権が、日本の警察行政にもどるよう」に、〝直訴〟したのだった。

【闇市の整理から復興へ】 昭和二十一年五月三十日、上野の露店街(アメヨコ)に武装警官五〇〇人が出動して発砲し、トラック一六台分の物品を押収した取締まりにはじまり、全国一斉の闇市取締(八月一日)が展開されていったのは、新橋復興を契機とする、そうした願いが実を結んでいったことの表われであったという。

そのころの模様を、井手光治は次のように振りかえるのだった。

「新橋の整理に手をかけたんですが、なにしろ二十数組のヤクザを相手なもんですから、いつピストルでやられるかわからないということで、そのころの二ヵ月ばかり、総務課長と土木課長と三人で、毎晩、米と味噌と酒をぶらさげて、焼跡の家を転々と泊まり歩きながら身を隠していたことがありました。

そんなときでした。アメリカ兵にピストルをつきつけられ、顔をなぐられたりして、一週間ほど寝ていたことがあったのです。のちに殺されましたが、新橋のヤクザの親分の松田義一(昭和二十一年六月十一日に殺される)が、〝区長さん、アメリカ兵にやられたんだって。この馬肉を貼ると早く治りますよ〟といって見舞いにきたことがあったのも、そのときでした。」

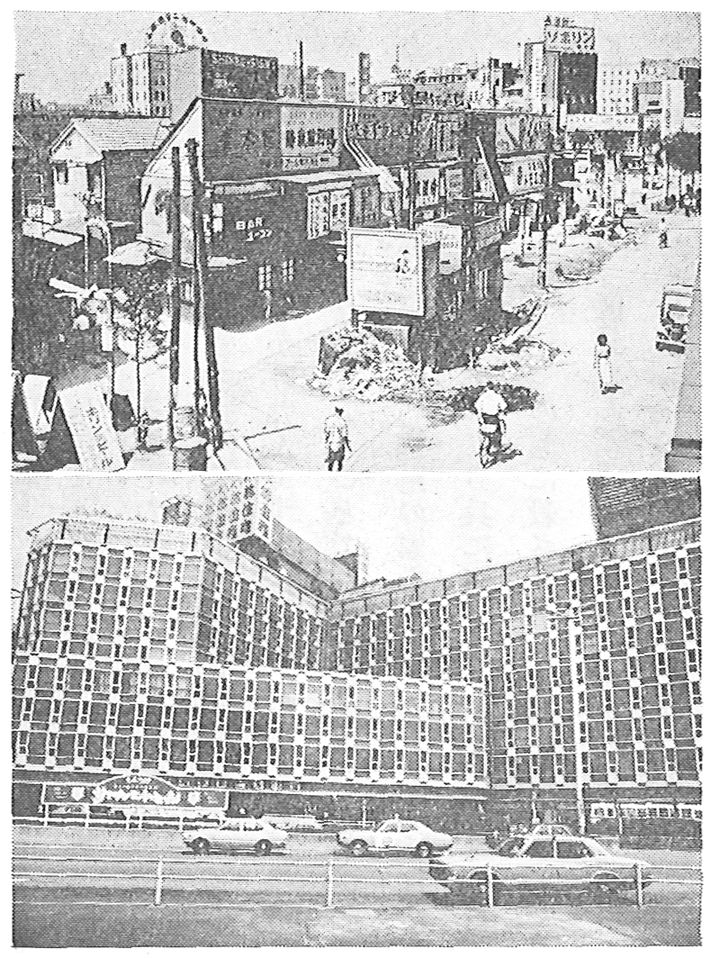

(上)ヤミ市の跡地にできたマーケット。(下)装いを一新した新橋駅前ビル。

こうした血に染まった体験を刻みながら、新橋は復興の緒についていったのである。その後、昭和四十一年九月一日に開館した「新橋駅前ビル」も、そうした苦闘の前史のうえに構築された〝汗〟の結晶といえよう。その間のさらに詳しい事情を、今日、この「ビル管理会社」の取締役である市原忠男は、『あゆみ・10ねん』(昭和五十一年刊)のなかで、「戦後より駅前ビル完成まで」という経過報告を、次のように記している。

終戦直前の昭和二十年一月頃東口駅前においては、軍の命令で第三次強制疎開が強行せられ、駅前に住んでおった人々は立退の一時金を戦時国債をもって支給せられ、木造家屋の取こわし作業が進められた。しかし今朝(いまあさ)ビルだけが瓦礫の中にぽつんと残されておった。強制疎開になった人々は百名に及んでおった。終戦直後戦災復興院計画の一つである臨時借地借家法(立法期間五年)の告示により、旧地主や借地借家人は強制疎開の所に直ちに復帰出来る措置がなされた。当時の港区長は官選の井手光治氏であったが、氏の御連絡によって一部の関係者や、特に親交会(十七名)の方々は、直ちに旧場所に復帰し家を建て営業を開始することが出来た。井手氏はこの時の功績により親交会の会長となり、後に同会が解散するまで続いた。東口広場においては、新生社と称する会社が駅前マーケットを建設し、一区画約五坪を、権利金五万円で売出し、大半の募集を終るや、マーケット一棟の柱だけを建てただけで、この会社は蒸発解散してしまった。昭和二十二年春の頃のことである。この後を吉村商会が引継ぎ、再びマーケットとして新たに入居者を募集し、中通りを大野組の大野則雪氏が、両外側を吉村剛氏がマーケット街を作り賃貸或は売買を行い最盛期には店子の数は九〇名を数えるに至った。

この外に前記親交会、睦会等の団体が駅前飲食店街を形成していった。以上が一号館関係の概要である。そして二号館関係の所には国際マーケットとして総数五〇名余の店子が、一坪半の店を経営しており、家主の平田氏と店子の関係は、かなり険悪な状態にあった。一・二号館関係者総数二〇〇名に及んだ。東口駅前は戦後の復興計画で広場指定がなされておったために、都市計画実施の場合は直ちに無条件にて取りこわすことを条件に木造建築の許可が下り、石井桂という役人の許可書が発行されたのである。戦後の昭和二十三年から十年間は、東口に於ては、狸小路という愛称の飲食街として、日本全国に名を覇せる程有名になった。昭和三十三年東京も次第に復興し、特に銀座有楽町を中心とし、君の名は、で有名になった数寄屋橋の河川が埋立られ、その上に高速道路を建設し、銀座から羽田飛行場に向って直行する工事が着々と進められて行った。安井都政の目玉商品ともいわれた銀座高速道路が作られ、その建設費の一部を負担することによって運営会社の設立認可がなされ、会社は負担出資した資金を、道路下に店舗を作り入居保証金を徴集し、家賃を集めることによって会社の経営を行うことが出来たのである。

【窮屈な配給生活】 新橋の「闇市」に象徴されたように、街の人びとは、衣・食・住のすべてに飢えていた。衣は衣料切符制によって制限され、そして主食である米は一人二合一勺(二九七グラム)が配給されるという、まさに配給と制限と飢えのなかで、日々を過ごしていったのである。そのうえ、野菜や石鹼などもわずかな配給によってまかなわなければならなかった。

昭和二十二年十月十一日に創刊されたガリ版刷りの『港区政ニュース』第一号にも、まず配給の予定とお知らせが次のように掲載されていた。

十月の配給予定

電球 一世帯一個 家庭用品購入通帳四号券、外食者は四〇号券

石鹼 一人小型半個 家庭用品購入通帳三号券 外食者は三九号券

野菜または果物の缶詰 一人半ポンド

ビール 成年男子一人一本 八号券

酒 成年男子一人二合 七号券

玉ネギ苗の配給 申込は支所経済課又は出張所へ 十月二十日締切 一本二十五銭

衣料品の登録はお忘れなく 十月十三日までに登録店舗へ

【飢えの克服は自力で】 この「配給予定」のお知らせは、その後数年後にいたるまで毎月のようにつづけられていった。

とはいえ、こうしたわずかな配給だけによっては、それぞれの家庭の飢えが十分に満たされるものとはならなかった。それゆえに、電車に乗って遠く近郊の農家にいわゆる「買い出し」にリュックを背負って出かけるという日課が、どこの家庭でも行なわれたのであった。また、日本中「一億総農夫」の時代といわれたように、家の庭先や空地を〝家庭菜園〟として掘り起こし、自らの手で食物を獲(え)ようと努めたのだった。

昭和二十二年二月五日、家庭菜園耕作者組合結成の呼びかけや、十一月五日、区役所三階で行なわれた「第一回港区家庭菜園品評会」などは、それら〝食糧増産〟を奨励するための催しであったといえよう。

この日、一五五点の収穫物が出品され、区民も多数参観し、一等から六等までの入賞者には区長から賞状・賞品が渡された。そして、翌二十三年の第二回品評会には、二〇三点もの区民の〝汗の結晶〟が出品されるほどであった。

八月三十一日港区役所二階において食糧増産奨励のために、港区の第二回目の家庭菜園品評会が開催された。区民の汗の結晶である南瓜、馬鈴薯、茄子、玉葱、葱、人参、ごぼう、小豆、玉蜀黍(とうもろこし)、里芋等三十日の午前中に搬入されたもの二百三点の多きにのぼり、同日の午後、都の山本実技師、都立高等園芸学校教諭木下正巳指導員、農大講師針塚卯八支所指導員により、慎重に審査された結果左の入賞者が決定され、九月一日賞品授与式が行われた。

一等

南瓜 松永元次郎・芝豊岡町三五 馬鈴薯 吉村秀彦・赤坂丹後町一三

二等

南瓜 宮沢武治・赤坂青山北町二ノ七 甘藷 吉岡敏行・麻布市兵衛町二ノ九

玉葱 前田幸作・赤坂丹後町二一 葱 峯岸治助・麻布仲ノ町八

三等

玉葱 高橋俊次・麻布材木町七五 茄子 石川虎之助・芝車町八〇

玉蜀黍(とうもろこし) 吉沢咲二・芝君塚町五 南瓜 木村辰次郎・麻布南日ヶ窪九

同 安斉泰二・芝白金三光町 馬鈴薯 日橋栄蔵・赤坂青山北町四ノ一〇五

以下四等八名、五等十二名、六等十八名に賞状及び賞品を授与し、等外者には出品賞として、野菜種子

一袋宛進呈した。 (『港区政ニュース』昭和二十三年九月十日号)

そして〝住〟は、灰の街と化した廃墟の風景が物語るように、まさにゼロからの復興を余儀なくさせられた。

【住み家の確保】 焼け残った木材や赤錆びた焼けトタンなどを拾い集めてつくられたバラックの群や防空壕を、ともあれ〝住〟の根拠地としてスタートしたのだった。それでも、夕暮れになると、あちこちに点在するそれらの仮り住まいから、夕餉の煙がたちのぼり、団欒(らん)の笑い声さえ街にこぼれていった。

敗戦の年の九月、東京都は、一五坪以下の平家建て簡易住宅の建築を訓令し、とりあえずその復興をはかろうとした。しかし、うなぎのぼりの激しいインフレの進行下にあって、次々に構想された建築計画は思うような進展をみることはできなかった。

それゆえに、戦災と引き揚げによる住宅難は、首都東京のもっとも深刻な課題とされつづけていった。全戸数のほぼ半数が、さまざまなかたちでの同居者をおいていたというのは、そうした事情を反映してのことであった。

【住宅難からの脱出】 港区において、そうしたいわゆる住宅難から、少しずつ解放されはじめていったのは、昭和二十七年における住宅金融公庫法の施行にともなう融資住宅が麻布・赤坂・高輪・白金地区において、予想以上に建築されたころからである。

また、都営住宅も、芝汐留、芝通新町、芝白金三光町、赤坂青山北町五丁目にまず簡易応急住宅が、ついで赤坂青山南町一丁目、麻布北日ヶ窪町に木造住宅が、そして芝高輪西台町、青山旧陸大跡地に耐火構造アパートなどが建設されていき、区民の〝住〟を少しずつ満たしていった。昭和二十年から二十七年までの港区内における「用途別建築許可件数」の一覧表は、そのことをよく示していよう(表1参照)。

こうした飢えとの闘いにもかかわらず、なお十分な生活を営むことのできない人びと、すなわち「被保護世帯」が、昭和二十五年九月十五日現在で、九六八世帯、二、六八二人存在したのだった。

表1 年次別用途別建築許可および確認件数 (昭和20年~28年)

| 用途別 年次 | 居住用 | 公共用 | 公益用 | 商業用 | 鉱工業用 | ||||||

| 戸数 | 坪数 | 戸数 | 坪数 | 戸数 | 坪数 | 戸数 | 坪数 | 戸数 | 坪数 | ||

| 昭和20年 | 芝 麻 布 赤 坂 | 550 194 303 | 5,214 2,249 3,775 | 12 10 ― | 648 151 ― | 1 ― ― | 5 ― ― | 51 1 ― | 1,443 50 - | 7 8 ― | 303 276 ― |

| 〃 21年 | 芝 麻 布 赤 坂 | 4,320 1,631 1046 | 57,749 22,428 11,601 | 27 52 2 | 1,003 1,195 309 | ― ― ― | ― ― ― | 648 38 387 | 24,035 1,586 9,048 | 157 93 1 | 8,118 3,545 113 |

| 〃 22〃 | 芝 麻 布 赤 坂 | 1,703 958 911 | 20,878 13,108 13,499 | 220 15 1 | 2,506 526 217 | 86 ― 4 | 1,202 ― 1,153 | 764 7 51 | 14,742 302 2,818 | 119 14 20 | 5,188 738 1,022 |

| 〃 23〃 | 芝 麻 布 赤 坂 | 3,438 1,269 1,051 | 53,033 18,723 12,437 | 47 16 3 | 18,147 558 2,489 | ― ― 1 | ― ― 185 | 169 36 40 | 15,855 805 2,399 | 93 18 9 | 9,441 772 430 |

| 〃 24〃 | 芝 麻 布 赤 坂 | 1,259 879 1,023 | 26,435 15,327 15,795 | 16 5 2 | 3,459 308 2,555 | 3 ― ― | 72 ― ― | 72 35 33 | 5,275 1,060 1,553 | 24 20 12 | 746 1,032 877 |

| 〃 25〃 | 芝 麻 布 赤 坂 | 1,125 1,026 718 | 23,557 23,755 10,559 | 21 16 6 | 3,687 1,801 2,135 | 2 1 2 | 590 10 557 | 202 23 94 | 12,101 975 2,943 | 22 22 17 | 1,168 2,270 1,832 |

| 〃 26〃 | 芝 麻 布 赤 坂 | 777 637 667 | 25,571 17,873 19,856 | 21 8 5 | 3,132 443 3,080 | ― 7 ― | ― 204 ― | 218 69 51 | 18,724 3,704 3,433 | 61 18 12 | 6,361 1,615 806 |

| 〃 27〃 | 芝 麻 布 赤 坂 | 412 425 433 | 17,082 16,233 13,939 | 14 9 1 | 3,325 1,276 434 | 2 1 1 | 339 17 312 | 118 40 39 | 9,789 2,359 4,275 | 49 15 5 | 9,024 1,038 443 |

【失業とのたたかい】 それとは別に、就業できない失業者があふれていた当時にあって、それら失業者を救済するための失業対策事業が強力にすすめられたが、彼らのなかには、戦争で夫や妻を失ったための〝子連れ〟もあり、その彼らを就労させるためには、子どもを預かる施設が考えられねばならなかった。

昭和二十五年十一月七日からはじめられた麻布飯倉町の赤羽児童遊園内に設けられた〝天幕託児所〟と呼ばれた簡易保育所がそれである。そしてここには、芝園橋公共職業安定所関係の〝ニコヨン〟(日当二五四円から生まれた)と呼ばれた日傭労務者の幼児(満二歳以上学齢未満まで)が対象として預けられた。

【戦災孤児の問題】 それでも一人の父や母を、あるいは身寄りをもった少年たちはまだ幸福であった。戦争はそれらのすべてを失った「戦災孤児」と呼ばれた多くの〝浮浪児〟を現出させていった。全国でその数およそ四〇〇〇といわれた浮浪児は、ここ港区にも芝浦の倉庫付近を中心に、当時つねに八〇余名がたむろしていた。

そうしたモク(煙草の吸い殼)拾いや靴磨きや、あるいは搔っ払いなどをしては生活していた彼らを保護収容しようとして、昭和二十年九月に、水上警察署第五台場見張所の建物を利用して設けられたのが、東水園であった。

そのためか、上野、新橋あたりにうろついていた浮浪児たちが、昭和二十一年ころには、芝浦に移動し、都や水上署の心配をよそに、ザブンザブンと水泳をしたり、日暮れになると悪事をしたりして、日に十数件のものが水上署に補導されるという日々がつづく風景を現出させた。そしてなかには、その浮浪児の盗品を目あてとする闇屋もあらわれたのだった(『朝日新聞』昭和二十一年七月二十五日付参照)。

こうしたあまりの貧しさのゆえか、戦後ひとしく二〇歳以上の男女に与えられた選挙権にもかかわらず、政治をとおして生活を豊かにという方向には向かわなかったようだ。

【福引券までついた区長選挙】 昭和二十四年二月十一日に行なわれた区長選挙(矢田直三当選)には、投票済者に〝福引券〟を出して足を向けさせようとしたのだった。このことを当時の『港区政ニュース』(昭和二十四年二月五日号)は、次のように報じている。

投票済者に 福引券!

港区選挙管理委員会ではこのたびの港区長選挙に新しい試みとして、投票の済んだ人に福引券を差上げることになりました。当籖率は千本に対し一等一本、二等一本、三等三本、四等三十本の割合で、投票当日各投票所で即時賞品を差上げることになっています。

「さて、あなたには、どんな賞品が当たるでしょうか」開けてお楽しみというところです。

それにもかかわらず、この日の投票率は、四五・九%という低いものであった。

【区役所に求められていたもの】 街の人びとが、区役所に求めたものは、より具体的な「減免」の申請であったのだった。昭和二十六年一月二十二日に復刊された、港区役所職員による文化会活動の一環としての文芸機関誌『澪(みお)』第一号に記された、松原茂弘の「減免申請」の一文は、そのあたりのことを次のように記している。

やがて師走が訪れる頃の風は一きわつめたい世風だった。ストーブの煙突の穴から時折枯れ葉を混じえて吹込んでくる風が砂ぼこりを払いのけ、コンクリートの肌をむき出し通路にたたずむ来訪客に容赦なくからみつく。午後になってからもう幾度となくくりかえされていることだが、ふと手をやすめて、こんな光景をカウンター越しに眺めていた。

またすぐペンを取った。

〝米穀通帳と、二十四年度の源泉徴収票と、引揚証明か、それから母が病気だって……それなら医師の診断書と……〟

葉書のうらに謄写版で印刷された持参書類の箇条に朱で印を附し、異議の申請者を呼出すのが僕の役目だ。

〝夫が会社の解散により失業中で一年このかた、朝の納豆売りをしています。私のアメを包む内職を併せてもお米の配給すら取れず殊に母に四月から寝つかれて……〟

たどたどしいエンピツの跡を僕は続けて追った。

【生活を守る動き―生協の結成―】 しかしそうした飢えから少しでも解放されようとしての動きが、このころから活発に展開されようともしていた。

昭和二十三年十月に結成され、展開されていった消費生活協同組合の動きはそのひとつの現われといえよう。一年たった昭和二十四年九月ごろの動きを、広報紙は、次のようにのべている。

消費者の生活を守り、その文化を向上させるために、消費生活協同組合法が昨年の十月一日に実施され、すでに一周年を迎えようとしているが、現在までに港区内で組織された組合は地域組合が一二、職域組合が五で加盟組合員総数は一六、一二〇名に達し、それぞれの事業を営んで活動している。消費生活協同組合は組合員の生活内容を豊かにし楽しい日常を過ごさせるためにあるのであるから、皆で誘いあってこの組合を組織し一人でも多く加入することが望まれている。組合の作り方やくわしい内容については区役所・支所の民生課で相談に応じている。なお東京都では、来たる十月一日が同法施行一周年に相当するので、同日を期して向う一週間、生活協同組合普及強化週間を実施することになったが、この期間中に、講演会、講習会、懇談会その他数々の記念行事が催され、同法の趣旨と精神の普及宣伝が行われる予定になっている。現在港区内に設立されている組合は次のとおり、

一、地域組合

芝公園生活必需品購買利用組合(芝公園九ノ二)組合員三〇〇名

西桜購買利用組合(芝西久保桜川町二八)組合員三〇〇名

高輪生活協同組合(芝二本榎西町三)組合員四三〇名

港生活協同購買利用組合(芝新橋三ノ一六)組合員三五〇名

芝浦生活協同購買利用組合(芝浦二ノ三)組合員三〇〇名

麻布第一生活協同組合(麻布本村町六九)組合員四二〇名

(『港区政ニュース』昭和二十四年九月二十六日号)