【戦後日本の自己顕示】 それは、戦後の復興を示し、日本の高度経済成長の進展ぶりを改めて己れにいいきかせるひとつの壮大な〝エキジビション〟でもあった。

十月二十四日、夕暮れ、国立東京競技場の電光板に映し出された〝サヨウナラ、トウキョウ〟の文字に、会場の人びとはもちろんのこと、この大会のために購入したカラーテレビに吸い寄せられていた日本中の人びとが、酔いしれ、別れを惜しんだのだった。

オリンピックは、まさに成功裏に幕を閉じたのであった。

【すべてのエネルギーをオリンピックへ】 しかし、このオリンピックを演出し、成功させていった陰には、東京を中心とする国をあげての〝オリンピックへの道〟ともいうべき政策が、四、五年まえから推進されていたのであった。国はもちろんのこと、東京都もそして港区も、あらゆるエネルギーが、そこに注がれたのだった。

とくに東京都、港区の場合には、そのエネルギーは、主として「道」に注がれていった。もちろん、高度経済成長にともなう自動車の急激な需要とそれにともなう道路政策の立ち遅れがひき起こしたいわゆる〝交通難〟をも、この際一挙に解決したいという道路政策とマッチして進められたものであった。しかし、この政策に、より強く拍車がかけられたのは、やはりさしせまったオリンピックに向けての道路の拡張であったことに変わりはない。それは以下に記す戦後の自動車の需要数と、道路政策に向けての予算規模を追っていくとき、いかにオリンピックを契機として、大幅にその進展を示したかということが知らされるのである。

道路政策の展開は、その意味では、まさに〝オリンピックヘの道〟として開かれていったものであったということができよう。

【自動車台数の急増】 まず最初に、東京都全体ならびに港区の自動車台数(登録済)の増加の歴史を眺めておこう。

東京都全体の自動車台数の歴史

昭和三十四年=二四万台 同三十七年=八〇万台 同四十年=一〇〇万台

港区の自動車台数の歴史

(年度) (トラック) (バス) (乗用車) (合計)

昭和三十五年= 八、九七三 五六一 一一、四六三 二〇、九九七

〃三十九年= 八、七九六 七〇七 二三、五四五 三三、〇四八

〃四十二年=二二、一〇〇 八四四 三四、五三七 五七、四八一

〃四十九年=三一、三〇四 七六五 五三、六六六 八五、七三五

このうち、港区の乗用車台数は、昭和四十年代に入って、二三区中トップを占めるという急増を示していった。

こうした自動車の急増に、その「道」はどのように対応し、開かれていったのであろうか。以下、その道路政策を追ってみよう。

【道路事業の質的転換】 まず、戦後の道路建設事業は、昭和三十年ころまでは、戦争中に荒廃した市街道路の復旧に重点がおかれたものであったが、三十年代初期からは、経済の安定―成長につれて、道路新設を重点とする第二段階に入っていったのである。それはひとつの質的な転換を意味したものとなった。たとえば、都の場合、昭和二十五年の「首都建設法」が「平和国家に相応しい秩序ある都市に復興させる」ことを目的として制定されていたのにたいし、昭和三十一年に制定された「首都圏整備法」では、人口の増加、交通問題の顕在化、公共施設等の立ち遅れなどに対処するための大規模な建設計画を推進すべく広域行政をめざすということのなかに示されていたといえよう。

【道路整備計画の改訂】 昭和二十九年当時すでに道路整備五ヵ年計画が策定されていたが、予測をこえる経済社会の発展のため、三十三年に道路整備緊急措置法を施行し、急伸する需要に対処しようとしたのである。

三十六年には政府が道路整備五ヵ年計画をうちだし、大幅な事業拡張に乗りだし、都もそれをうけて十ヵ年計画をたてた。その後も道路交通需要は増加をつづけ、政府は高度成長政策とも相まって、三十八年新道路整備五ヵ年計画を既定計画の倍額、四兆一、〇〇〇億円に変更し、翌年度から実施に移しはじめる。都もこれに即応し、新道路整備計画を練り直し主要幹線を全線拡幅二五メートルにすることなどを推し進めることになった。交通事情の展開がいかに急テンポなものであったかがうかがい知れよう。

港区の予算における土木関連費を見ても、この間の急展開が理解される。すなわち、昭和三十五年度一億三、九〇〇万円であったものが三十七年度には二億六、六〇〇万円、三十八年度には一挙に四億円の計上をみるにいたっている。

表2 区内における道路の延長および面積の推移

① 昭和35年3月31日現在

| 種別 | 延長 | 面積 |

総 数 国 道 都 道 特別区道 | m 264,56 8 14,078 115,909 134,581 | ㎡ 2,666,593 381,233 1,586,386 698,974 |

② 昭和37年3月31日現在

| 種別 | 延長 | 面積 |

総 数 国 道 都 道 特別区道 | m 265,330 14,078 81,253 169,997 | ㎡ 2,493,500 309,353 1,206,190 977,956 |

③ 昭和38年12月現在

| 種別 | 延長 | 面積 |

総 数 国 道 都 道 特別区道 私 道 | m 319,377 14,078 81,252 170,800 53,247 | ㎡ 2,668,509 309,353 1,174,166 985,642 199,348 |

④ 昭和40年1月1日現在

| 種別 | 延長 | 面積 |

総 数 国 道 都 道 特別区道 私 道 | m 322,621 14,139 39,456 215,779 53,247 | ㎡ 3,043,100 432,209 897,578 1,513,965 199,348 |

⑤ 昭和45年4月1日現在

| 種別 | 延長 | 面積 |

国 道 都 道 特別区道 私 道 | m 13,394 40,806 218,145 57,215 | ㎡ 415,804 1,026,933 1,523,493 190,954 |

| 計 | 329,560 | 3,157,184 |

⑥ 昭和49年4月1日現在

| 種別 | 延長 | 面積 |

国 道 都 道 特別区道 私 道 | m 13,875 42,571 224,413 55,683 | ㎡ 429,553 1,243,010 1,657,079 184,929 |

| 計 | 336,542 | 3,507,571 |

【オリンピック大会関連事業】 もちろん、これらの動きは当面している問題の解決から、将来の道路体系の整備を主眼においたものであったが、焦点は三十九年開催のオリンピックにおかれていた。

昭和三十八年の都総事業費(決算額)四七五億円のうち実に八〇%にあたる三八〇億円がオリンピック関連街路築造整備に投入されている。港区においても路面補修が急がれ、三十八年からは街路灯整備五ヵ年計画を実施に移している。私道整備にたいする補助率を上げたのもこのころである。国家的行事のこの際に、動脈硬化寸前にあった東京の道路に大手術を加えようというものでもあった。

オリンピック関連街路としては、青山通り(国道二四六号線・放射四号)と環状七号線が中核におかれた。大会時ばかりでなく将来的な混雑打開の最重要路線としても計画されていた。

【青山通りの拡幅】 青山通りの拡幅は密集市街地の街路築造事業であるため難事業とされたが、最大の難問といわれた用地買収もそれなりに進展し、三十九年一月一日現在で、用地買収は目標の九五%、移転率も九六%にまで達していた(一九六四年版『建設局事業概要』)。

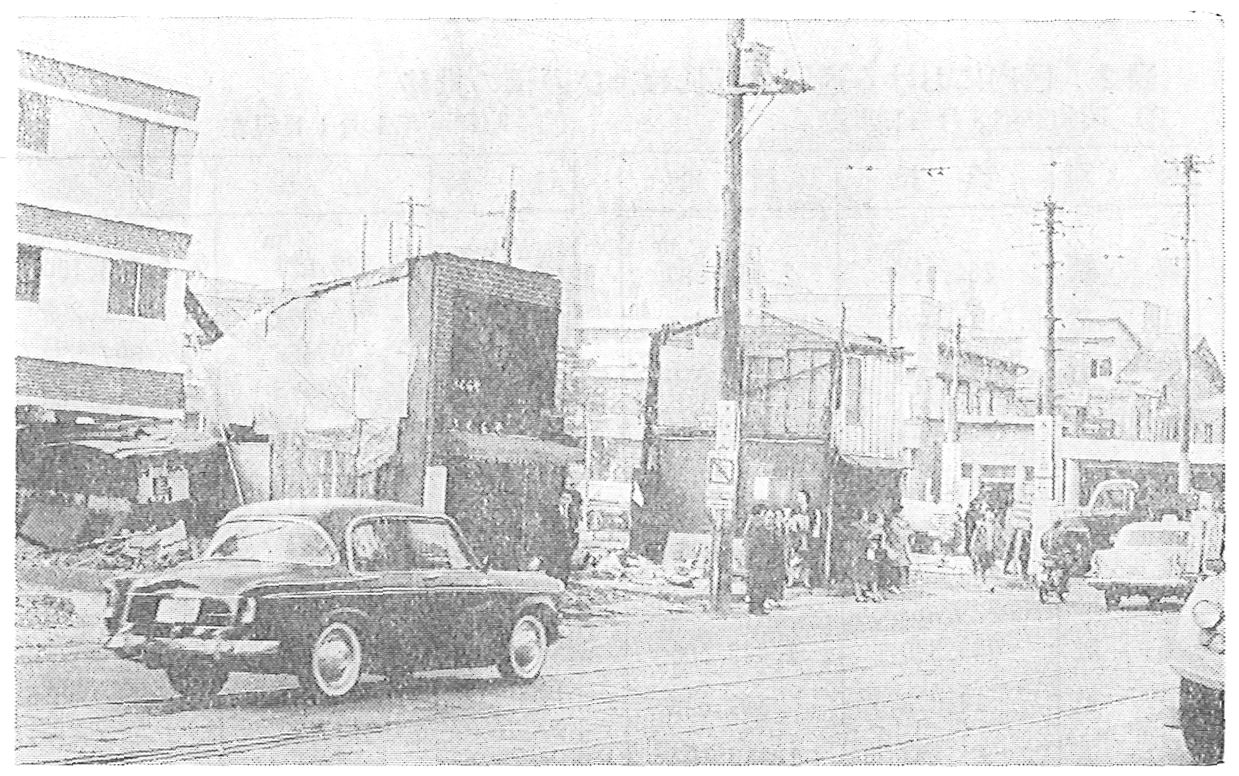

拡幅工事中の青山通り

【拡幅の影響】 国家的事業ということで急テンポで進められた買収作業ではあったが、住民にとっては土地の所有権(財産権)のみならず生活の糧をうる生活権までも奪われるものであり、補償金の十分な保証を求めるのは当然で、また、密集した住宅、商店街のために土地所有権者と借地権者、建物所有者と借家人などの複雑な利害関係が露呈し、代替地や公営住宅の斡旋、貸付金の制度なども絡み、その陰にはさまざまな〝ドラマ〟が演じられたのであった。

一方、家屋の立ち退きは、沿線の家々が一斉に移転せず、解決した家ごとに立ち退いていくため、クシの歯が抜けたようになり、街路に家屋がポツンと残っている、といった奇妙な街並みが一時的に登場した。そして、早期に移転後退した店舗の前が未舗装のままで建設資材が置かれていたり、上下水道、電話などの設備が一定区間のまとまりの後に工事となるため、早く立ち退いた人ほどかえって生活上の不便や営業上の不利益をこうむる、という事態までひきおこした。もっとも、貸付金により建物を高層化することで活路を開いたり、モダンな街並みに模様変えがされて、買物客が増すといったこともあり、文字どおり青山通りは、オリンピック開催がひきおこした〝狂騒曲〟の舞台そのものとなった。

港区では、このほかに環状三号(明治記念館横―青山一丁目―六本木七丁目方向)と環状四号(北青山三丁目―墓地下方向)が競技場との関連で、放射二三号(表参道方向)が選手村の関連で重点整備された。いずれも昼夜兼行の工事であった。

【首都美化デー】 昭和三十七年、「東京をきれいにする運動」がはじめられ、毎月十日が「首都美化デー」とされた。三十九年一月の首都美化デーでは「一〇〇〇万人の手で東京をきれいに」と都民が全員参加して、花火を合図に家の前や職場のまわりをホウキでキレイにしようと呼びかけられた。また、区役所は、土木作業員による午前六時からの早期清掃を行ない、ハエ・蚊駆除のため薬品散布、路面補修、公園の清掃、街路灯の補修・設置などにも力を入れた。青山通り、六本木、アメリカ大使館前通りなどのグリーンベルトに菊花が植えられ、大会直前の九月十日には清掃重点地区(浜松町駅周辺、六本木駅周辺、外苑前―青山一丁目駅周辺、品川駅周辺)が定められ、首都美化協力員、町会、婦人会、区役所職員を動員して大々的に作業が行なわれた。

【モノレールの開通】 そして羽田―浜松町間(一三キロメートル)を六両編成のモノレール車が走るようになったのも、オリンピック開催直前の昭和三十九年九月のことである。本格的な都市の交通機関としてのモノレール車が使われるのは、ここが世界で最初であった。

その後、首都高速道路の渋滞が慢性化すると、モノレールは事実上の羽田空港の表玄関を港区内に開いたものとなり、浜松町は伊豆七島航路が人気を集め竹芝桟橋が利用されることとあいまって、東京の新しい入口のひとつとなっていった。

【掘り返し道路 共同溝の設置】 ところで、当時都内では地下鉄工事をはじめ、都市の発展にともなう需要の増大から、ガス、上下水道、電話敷設などの掘り返し工事が頻繁に行なわれた。材木をいかだ状に組み合わせた個所がいたるところに見られ、車の通行のたびにきしむため「東京の道路はうぐいす張りだ」などと揶揄(やゆ)されたものであった。こうした掘り返し工事の頻発は、交通渋滞の大きな原因であり、路面悪化を促すものであった。区役所の土木関連費の中心に「掘さく道路の復旧」が登場してくるのもこのころである。堀り返し防止策として、道路舗装の質により一年~五年間の掘さく禁止を実施し、各種占用工事を行なうにあたっては、将来の容量増加を一五~二〇%見込んだものとして建設するよう指導する、といったことが講じられた。より根本的な解決策として、ガス、上下水道、電話などの地下埋設物を収容する共同溝の設置が図られ、昭和三十八年、最初のものが青山通りの元赤坂付近に六七六メートル完成、四十年度~四十一年度にかけ桜田通り(国道一号線)の白金台二丁目~古川橋付近まで約二、二〇〇メートルが建設された。

【横断歩道橋】 横断歩道橋は、歩行者の危険防止と自動車の円滑な走行をねらいとし、主にオリンピック関連道路に設置された。昭和三十九年度からはじまり、オリンピックまでに環状七号線を中心に二八ヵ所、港区では青山通りの豊川稲荷付近、南北青山二丁目、同三丁目の三ヵ所にまず新設された。のちに「車優先・人間軽視の表われ」と酷評をうけた。道路をめぐる人間と車との関係を見事に象徴した市街風景を現出させるものとなった。

さて、こうした道路政策の積極的な展開にもかかわらず、それだけによっては、つまり平面における道路整備だけによっては、急増するモータリゼーションの渦を打開する道とはならないことが予測されたのであった。そしてそこに登場したのが「高速道路」の新たなる建設という問題であった。