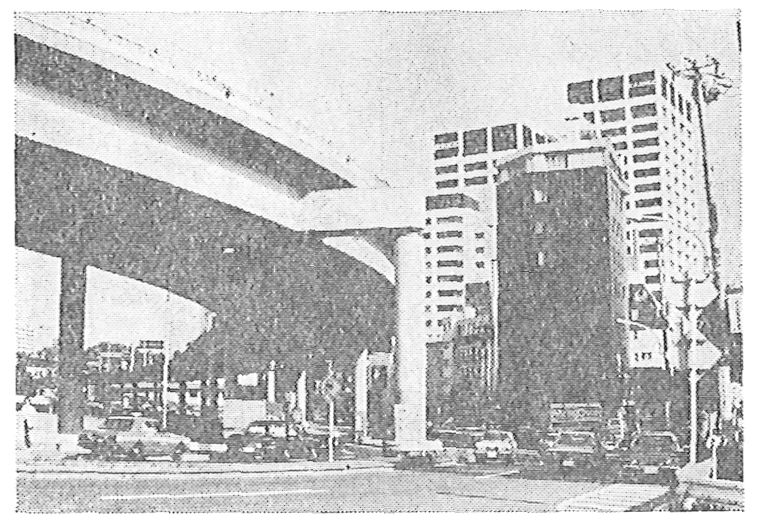

首都高速4号―赤坂見付付近

もちろん、地元住民も手をこまねいていたわけではない。昭和三十三年十二月、東京都都市計画審議会が高速道路の必要性と計画を建設大臣に答申した際、最初に着工が予定されたのは高速二号線であった。二号線は新橋から汐留川にそって海岸通りの上を浜崎橋に出て、ここから古川の水面上を金杉―芝園―赤羽―一ノ橋―三ノ橋―古川橋―四ノ橋と進み、白金から上大崎へ抜ける計画であった。

首都高速2号下―白金6丁目付近

【地元住民の反対】 地元住民は、直ちに立ち上がり、翌三十四年二月の臨時区議会に請願書を提出した。このときは、古川高速道路反対期成同盟連合会ほか四者から計五件の請願書が出された(「高速道路建設計画案反対に関する請願」ほか一・二・三号各線建設反対のもの)。

区議会も地元住民の意向に応え、沿線住民の意向を無視したものだとして「絶対反対」の意見書を都知事と建設大臣宛に提出した。さらに、高速道路に関する特別委員会を存続させ、住民の利益を守るための方策を検討することとした。六月、高速道路問題を主題とした区議会臨時会を開き、関係地元住民が多数傍聴につめかけるなかで、再度都知事および建設大臣に意見書を提出した。高架式に反対し、住民の意向を尊重し、犠牲と被害を与えることのない合理的な万全の策を要望する、というものであった。

【反対運動の敗北】 しかし、こうして区議会までも巻きこんでひとつの盛りあがりをみせた反対運動ではあったが、結果的には、当時の激化した交通難の解消、間近に迫ってきたオリンピック大会を成功させる、といった大義名分や、ガムシャラに能率化、スピード化を進めつつあった社会的潮流に押し流されていくかたちとなってしまった。

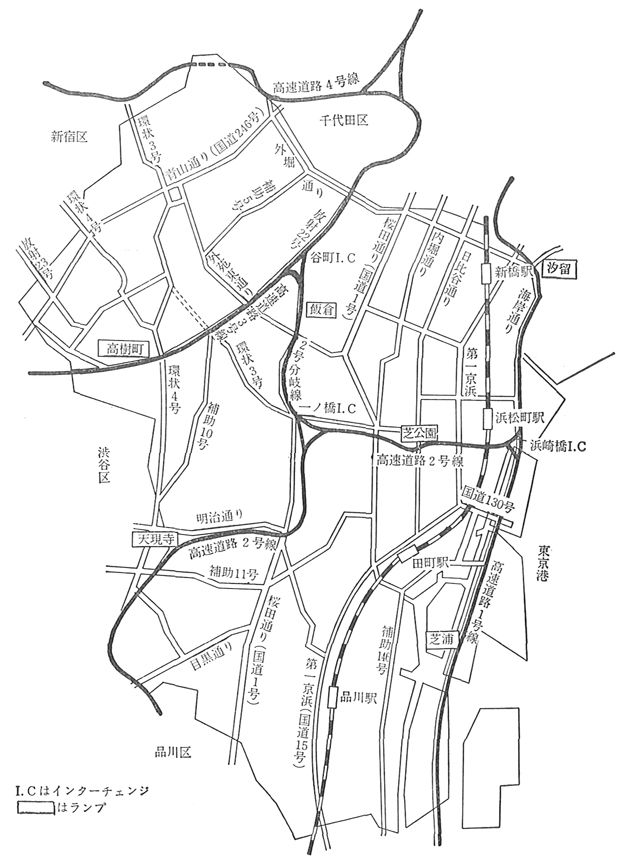

図1 港区内主要道路概略図

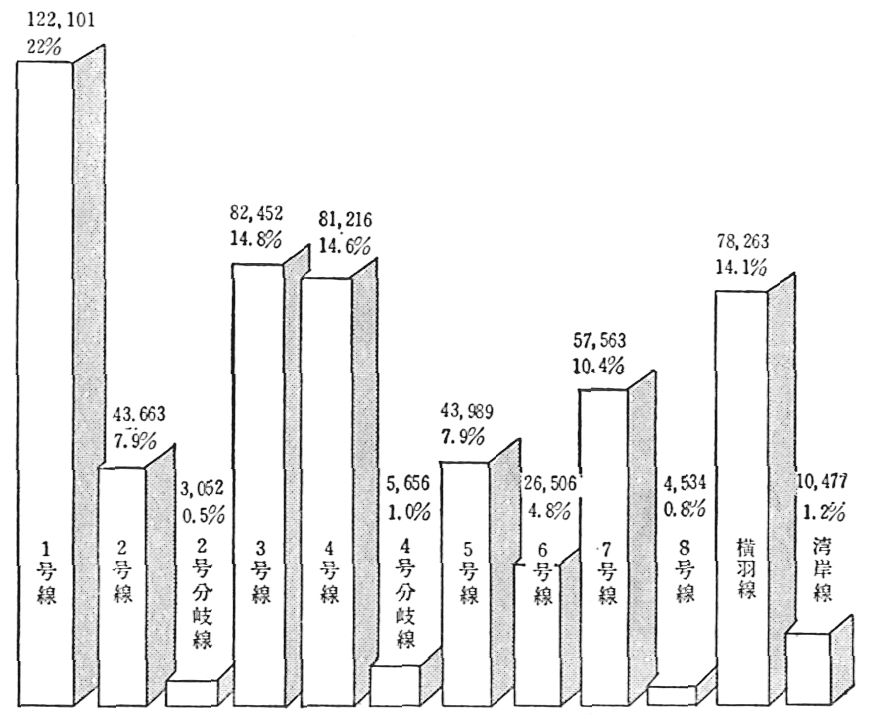

図2 1日平均通行台数図(昭和51年度現在)

『首都高速道路公団のしおり1977』より

ちょうどそのころ、昭和三十五年七月、激しく首都を揺さぶった安保闘争が終息していくなかで登場した池田内閣は、所得倍増、高度経済成長を政府の方針として高らかにうたいあげ、それが一定の期待感をもって迎えられるという政治的風景を描いた時代でもあったのである。

そして一方、住民自治意識もいまだ十分なものとして育まれてはおらず、公害の恐ろしさも実感として人びとによく捉えられていなかったという事情も存在したのである。とはいえ、ささやかではあったが、住民の抵抗が示されたために結果としてその着工が遅れたのもまた事実であった。

路面交通マヒの常態化は生活上にも支障をきたすものであるし、交通の流れの整備体系化が産業経済上、必要不可欠のものであるのは容易に了解できることなのだが、張りめぐらされた高速道路は既存道路網の拡充とも相まって、住民の生活環境を破壊する結果になった。後手後手とまわった都市計画、道路整備事業、交通政策のツケが住民にまわってきたのである。現在では高速道路も渋滞を重ね、その機能低下を嘆く声すら強くなっている。市街道路も車が詰まり、上を走る高速道路もノロノロ運転を続け、排出ガスにかすんでいる風景は、都市の病理の重さを色濃く示しているといえよう。