「都民の皆さん、都電を廃止することをお許しください!」

いわゆる〝サヨナラ運転〟での知事のあいさつの言葉であった。

この日、明治十五年(一八八二)以来、一世紀のながきにわたって、都民の生活の〝足〟として日常的に活用され親しまれてきた愛称〝チンチン電車〟は、徐々に廃止され、撤去されていくこととなったのである。

「都電の廃止」、それは激変していった昭和三十年代から四十年代にかけての市街の、またひとつの象徴ともなったといえよう。

しかしそれは、たんに市街の変貌の一翼を担ったというにとどまらず、道路・都市交通、自治体財政などのいわゆる「クルマ社会」の問題がからんだ高度経済成長のいわば落とし子として〝路面〟からまさに押し出された問題でもあった。

それから一〇年のこんにち、現在の植え込みやセンターラインがあるだけの道路、そして車がわがもの顔に走っている風景を見慣れてしまった者にとって、道路の真ん中に巨体を置いている路面電車や、地上五メートルのところに張りめぐらされた夥しい数の電線の写真はもはや遠い昔の風物詩としてのみ映るであろう。

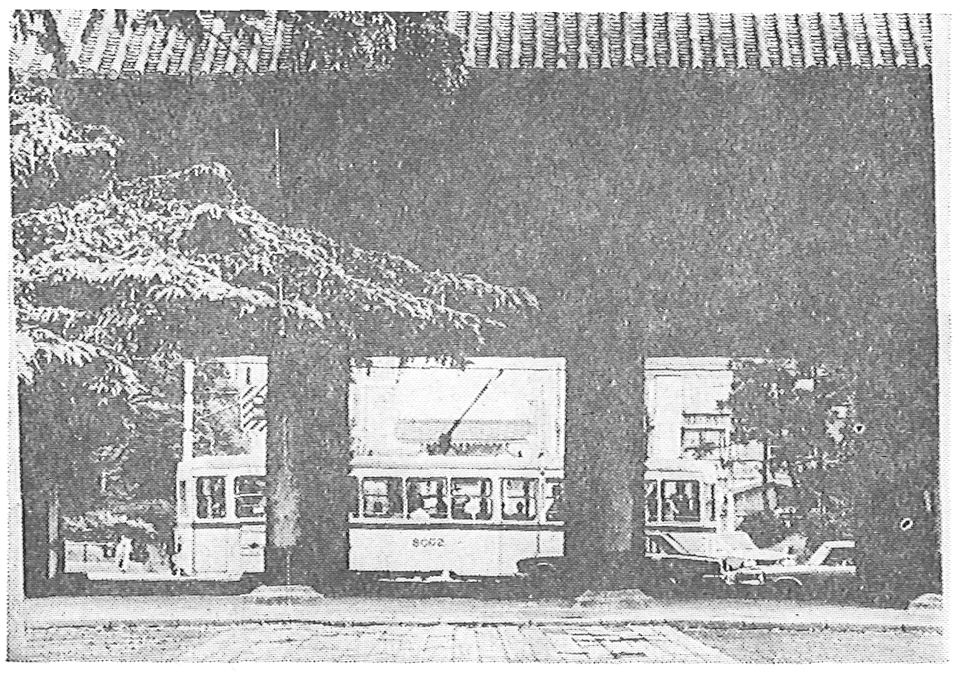

増上寺山門前を走る路面電車――東京都交通局刊『都電60年の生涯』より。

その生活者・住民の〝足〟であったわが〝チンチン電車(路面電車)〟の墓標をここに記しておくこととしよう。

【庶民の乗り物へ】 明治四十四年(一九一一、品川―新橋間の鉄道馬車が電化され、その後次第に延長されていったのだが、平屋建ての街並みを走る姿には、どこか獣めいたところがあったという(和辻哲郎『風土』)。だが、少しずつ道路が広がり、おおむね二階建ての街が揃ってみると、路面を走る一両編成の都電(昭和十八年までは市電)もしだいにおさまりよいものになっていった。省線電車と異なり、街角と街角とをつなぐ路面電車は利用しやすく、親しみやすい庶民の乗り物であった。安い・速い・安全という大衆輸送機関に欠かせぬ条件を揃えていたのである。料金は二十六年ごろ一〇円であり、三十一年に一三円(往復二五円)、三十六年の値上げ後でも一五円であった。スピードも早朝の道路混雑がないときは、三田―上野間などは地下鉄や国電よりも速い、といわれた。また、レール敷地内に自動車を寄せつけず、自分を乗せて道路の中央を走る巨体はひそかに「庶民の特権的な乗り物」という思いを抱かせもしたのだった。そして狭い車両内はときには社交場ともなった。

【都電受難のはじまり】 しかし、やがて都電をとりまく環境は激しく変わっていった。自動車の保有台数は昭和三十年度末から三十七年度末までに約三・三倍と激増したのにたいし、道路面積はその間わずかに一一%しか増加していなかった。道路容量と道路交通量とのアンバランスの拡大は、当然のことながら交通渋滞をひきおこし、事故の多発へとつながる。この影響をまともに受けたのが都電であった。

【立往生する「路面交通の王」】 まず、スピードの低下として表われ、そのことによる運行時間の遅延・不規則化は、従来の乗客を離反させた。〝路面交通の王〟としての都電にたいする信頼が徐々にゆらぎはじめてきたのである。その意味で、昭和三十一年から三十五年まで、年平均一日の乗客数が約一六三万人前後を保ってきたのが、レール敷地内に自動車の乗り入れが認められた昭和三十六年からカーブを描くように利用者が減りはじめた統計上の数値は、まことに象徴的である。聖域であったレール内を自動車に「侵犯」され、周りを自動車に埋めつくされて立往生している都電の姿には、かつてのように周囲を睥睨(へいげい)して走る〝路面交通の王者〟、〝特権的な庶民の乗り物〟として君臨していたときの面影はなくなっていた。ここで大多数の都民はもはや都電に見切りをつけ、時代の流れとしてスピード化、機動性を選び、「クルマ社会」への移行を容認していったのであった。

都電の存続を願った人びとは確かにいた。昭和三十九年港区議会にも、「都電・都バスの撤去・廃止反対」の請願が出され採択されている。だが、その動きは波となることができなかった。他区においても同様であった。

表3 戦後の都電・都バスの料金

| 都 電 | 都 バ ス | ||||

| 昭和18年6月1日より | 片道10銭 | ⇔ | 1系統 | 10銭 | |

| 20 12 1 〃 | 20銭 | ⇔ | 〃 | 20銭 | |

| 21 3 15 〃 | 40銭 | ⇔ | 1区 | 40銭 | |

| 22 2 15 〃 | 50銭 | ⇔ | 〃 | 50銭 | |

| 22 6 19 〃 | 1円 | ⇔ | 〃 | 1円 | |

| 22 9 1 〃 | 2円 | ⇔ | 〃 | 2円 | |

| 23 6 1 〃 | 3円50銭 | ⇔ | 〃 | 3円50銭 | |

| 23 8 1 〃 | 6円 | ⇔ | 〃 | 6円 | |

| 24 6 1 〃 | 8円 | ⇔ | 〃 | 10円 | |

| 26 12 25 〃 | 10円 | ⇔ | 1区券 | 15円 | |

| 31 2 1 〃 | 13円 | (一区増すごと10円加算) | |||

| (往復25円 | |||||

| 36 11 1 〃 | 15円 | ⇔ | 40年1月16日 | 1区券 | 20円 (一区増すごと10円加算) |

| 42 10 1 〃 | 20円 | ⇔ | 1地帯 | 30円 | |

| 2 〃 | 50円 | ||||

| 48 1 15 〃 | 30円 | ⇔ | 1地帯 | 40円 | |

| 2 〃 | 60円 | ||||

| 49 10 1 〃 | 50円 | ⇔ | 均一制 | 60円 | |

| 52 5 6 〃 | 70円 | 50年4月1日 | 70円 | ||

| 52年5月6日 | 90円 | ||||

昭和42年までは『東京都交通局60年史』による。

【〝住民に見限られた〟「大衆の足」都電】 「クルマ社会の到来」、「モータリゼーション」といった言葉が喧伝され、街には乗用車があふれた。自家用車をもつ人びとが、自分の車も交通渋滞の一因となっているという自覚もなしに〝都電さえなくなれば交通マヒは解消する。はやく引退せよ〟などといったのは一片の戯画であったが、この人びとも都市住民であった。オリンピック行事を目前にひかえ、地下鉄工事、道路整備拡張工事が思うように進まず〝都電の運行を一時やめよ〟と発言した建設大臣にならったわけでもないだろうが、都電の廃止を都議会に請願する地元商店街(銀座)の人びとまで現われた。合理化、機能化を軸に急激に様相を変えつつあった東京の街なかを、時速一一キロ余りにまでスピードダウンさせられ、車洪水のなかでノロノロと走る都電に擁護の手をさしのべる都民の動きは弱かったのである。その意味で都電に〝庶民の乗り物〟、〝大衆の足〟として愛着をもっていたはずの大多数の地元住民もまた、都電が街角から姿を消していくのに手をかした、というのがいい過ぎであれば、黙認していたとはいえよう。

都電が撤去された後も、現実には交通マヒは少しも解消しなかった。拡大した車の洪水は排出ガス、騒音公害をいっそう深刻化させた。

【「郷愁」のまえに「反省」を】 政府の交通政策、都市道路計画の貧弱さを責めるのはやさしい。しかし、「クルマ社会の到来」、「モータリゼーション」などという宣伝に駆りたてられ、「時代の流れ」などに乗っていったことの反省なくしては、〝都電への郷愁〟を語るのは滑稽になるし、「人間らしさのある都市」を口にするのも空虚なことといえよう。

【赤字路線の整理】 路面交通がマヒしていく一方であれば、よりいっそう地下鉄計画を推進しなくてはならない。しかし、皮肉なことに。都営交通の赤字財政が深刻化してくるのは地下鉄計画―工事が本格化してからである。財政改善のため料金値上げが実施され。それが利用者の減少を招く。交通環境はいっこうに改善されず、運行速度は落ちる一方で利用者はさらに離反していく。赤字はさらに拡大し不採算路線の整理に行きつかざるをえない。「クルマ社会」に敗れた都電(一部都バス)の赤字路線の縮小整理がはじまったのは。昭和三十五年のことである。狭く限られた権限と財政基盤のもとで苦闘を重ねてきた都当局の「敗戦処理」であった。肥大化した都市の交通問題は、すでに一地方自治体の力量をはるかに超えた社会問題、政治問題にまで発展していたのである。この年、港区関係では新橋―汐留間〇・二キロメートルが廃止された。

【オリンピックに押しやられた青山線】 昭和三十七年六月、政府から都にたいして、オリンピック道路建設計画推進のため都電を翌三十八年八月までに二区間撤去するように、という申入れがなされた。(青山六丁目―赤坂見付までの青山線も含まれていた。)都市交通の主役の座からころげおちるのに拍車をかけ、とどめをさすようなことばかりであった。昭和三十八年十月に、青山線は一時運休に入り、青山一丁目―赤坂見付―三宅坂(千代田区)間が撤去の運びとなる。

【「都電廃止」を正式決定】 昭和四十二年六月、東京都交通事業財政再建計画が承認され、同年八月の地方公営企業法改正により、制度的に「都電」は正式に廃止となった。都電撤去五ヵ年計画が具体化し、同年十二月九日、「第一次計画」が実施に移された。港区内を走っていた都電も、つぎつぎと撤去されていった。

昭和四十二年十二月九日撤去分

第一系統――品川駅―札ノ辻―東京港口 金杉橋―浜松町一丁目―新橋

第二系統――三田―御成門―田村町一丁目

第三系統――札ノ辻―赤羽橋―飯倉一丁目 溜池―山王下―赤坂見付

第四系統――白金猿町―二本榎―清正公

第五系統――白金台町―清正公―魚藍坂下

第六・九系統――青山五丁目―六本木―新橋

昭和四十三年九月二十九日撤去分

第七・八系統――神谷町―巴町―虎ノ門

第九・一〇系統――青山六丁目―同四丁目―同一丁目

昭和四十四年十月二十五日撤去分

第七系統――泉岳寺―天現寺―霞町―権田原

第三三系統――浜松町―神谷町―六本木―青山一丁目

第一・四・三四系統――古川橋―芝園橋―東京港口

ここに、明治十五年(一八八二)鉄道馬車として出発し、同三十六年に電化が始まり、同四十四年に東京市営になって「市電」(のちに「都電」)というよりも〝チンチン電車〟の愛称で親しまれ、関東大震災の被害から立ち直り、太平洋戦争の空襲にも耐え復興した路面電車は、「クルマ社会」の敗北者として姿を消していった。かつて弁慶堀ばたを走るときは、緑の風が吹きこみ、あるいは日赤産院下の郊外のように草の萌える線路敷を走る風情も、もはや永遠に感じることのできないものとなったのである。(現在では荒川線一系統を残すだけとなった。)

電車の代替手段として都営バスが増設され、それなりに利用者も多いが、「クルマ社会」に埋没し、民間企業のバス運行もあるなどして、市街風景に影響を与えるまでにはいたっていない。最近では都営交通の赤字財政のあおりで減路線の方向に逆転しつつあるという。