かつて地下鉄は、トンネル全体が地下水に包みこまれていることで、「夏涼しく冬暖かい」といわれてきたが、利用者の増加、車両数、運転本数の増加のうえ、ビルラッシュによる地下水の汲みあげで「冬暖かく夏熱い」ものへと変わっていった。とはいえ、地下鉄網の延長とともに利用者は急激に増しそれが新しく街をまた変えてもいったのである。

地下鉄が、日本で最初に登場したのは、昭和二年の浅草―上野間(二・二キロ)であった。その後、昭和九年に新橋―浅草間、十三年に虎ノ門―青山六丁目間(十一月)、青山六丁目―渋谷間(十二月)、十四年に虎ノ門―新橋間のいわゆる銀座線が開通した。

そして戦後の、昭和三十年代に入って、いよいよ本格的な地下鉄時代を迎えていった。

【郊外路線と直結】 日比谷線、千代田線、都営浅草線(旧一号線)、都営三田線(旧六号線)などの新設がそれである。さらにそれらの各路線は、昭和四十年代に入って、首都圏の拡大にともなって、その先の郊外路線と直結しあって、その重要性を増大させていった。

日比谷線=東横線と伊勢崎線と直通(昭和三十八年)

浅草線=京浜急行線と京成線の相互乗入れ(四十三年)

千代田線=常磐線と直通(四十七年)

三田線=日比谷経由で高島平と直通(五十一年)

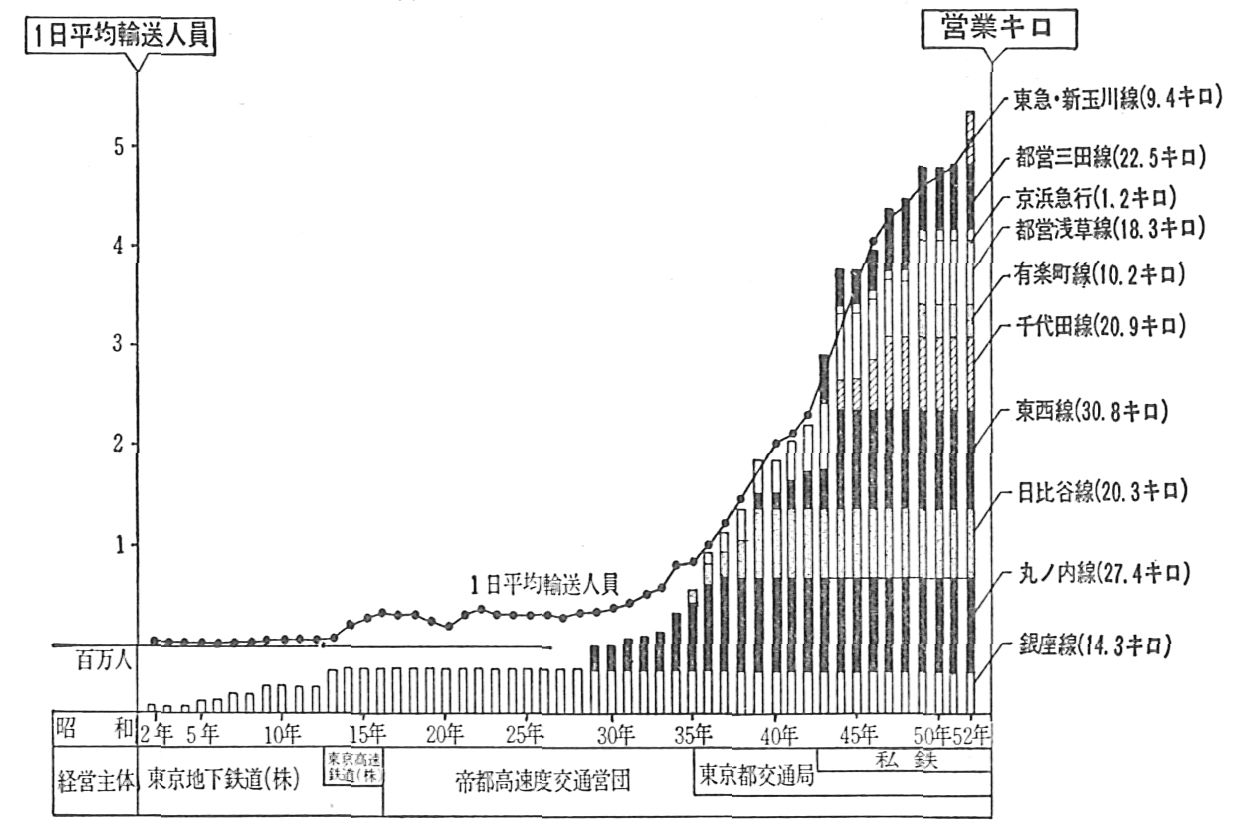

こうした地下鉄路線の延長によって、その〝地下鉄人口〟は年ごとに急増していった(図3参照)。と同時に、これら地下鉄の新設によって、当然のことながら街の風景も変貌していった。

日比谷線の開通による六本木周辺の繁華街化、都営三田線の開通による御成門駅付近のビジネス街の新橋方面からの拡延化、泉岳寺駅付近における新しいビジネス街の形成などはその象徴といえよう。

図3 東京の地下鉄路線延長と輸送人員の推移

帝都高速度交通営団刊『昭和を走った地下鉄』より