【東京圏への人口集中】 人口についてみると(表15)、全国の人口が昭和三十~三十五年と昭和三十五~四十年にそれぞれ五%増加したのにたいして、東京都の人口は三十~三十五年に二〇%、三十五~四〇年に一二%の増加を示した。三十年代の前半よりも後半のほうが伸びが鈍化しているが、これは区部の伸びが大幅に低下したためである。市郡部だけをとると、三十~三十五年に二八%、三十五~四〇年に四四%と、後半において激しい増加を示している。これにたいして、区部全体の伸びは三十~三十五年に一九%であったのが、三十五~四十年には七%と急速に低下している。区部における人口収容力が限界にたっし、東京に集中する人口が周辺部にあふれだしたためである。したがって、神奈川、埼玉、千葉の東京周辺県の人口の伸びも三十五~四十年にいちじるしい。

表15 人口増減率

| 区 分 | 35年/ 30年 | 40年/ 35年 |

| 全 国 千葉県 埼玉県 神奈川県 東京都 市郡部 区 部 周辺区 副都心区 都心区 | 105% 105 108 118 120 128 119 124 114 99 | 105% 117 123 129 112 144 107 113 99 85 |

(注) 国勢調査。

2. 都心区とは千代田,中央,港の3区,副都心区とは台東,文京,豊島,新宿,渋谷,目黒,品川の7区,周辺区はそれ以外の13区。

【区部における人口集中の相違】 しかし、区部でも、都心区と周辺区ではかなりの相違がみられる。三十~三十五年に都心区(千代田、中央、港)では一%の人口減であったが、副都心区(台東、文京、豊島、新宿、渋谷、目黒、品川)は一四%の増、周辺区では二四%の増加を示した。三十五~四十年には、都心区が一五%の減、副都心区が一%の減であったのにたいして周辺区はなお一三%の増となっている。

【港区の人口】 港区の人口は昭和二十二年一六万五、〇〇〇人、二十五年二一万六、〇〇〇人、三十年二五万五、〇〇〇人と急速に増大してきたが、高度成長期に入ると高速道路の建設、幹線道路の拡幅、ビルの高層化がすすむ反面で鈍化しはじめ、三十五年には二六万七、〇〇〇人と三十年に対して五%の増にとどまり、さらに四十年には二四万二、〇〇〇人と三十五年に比べて九・五%の減を示すにいたった。人口はそれ以後も減少をつづけている。

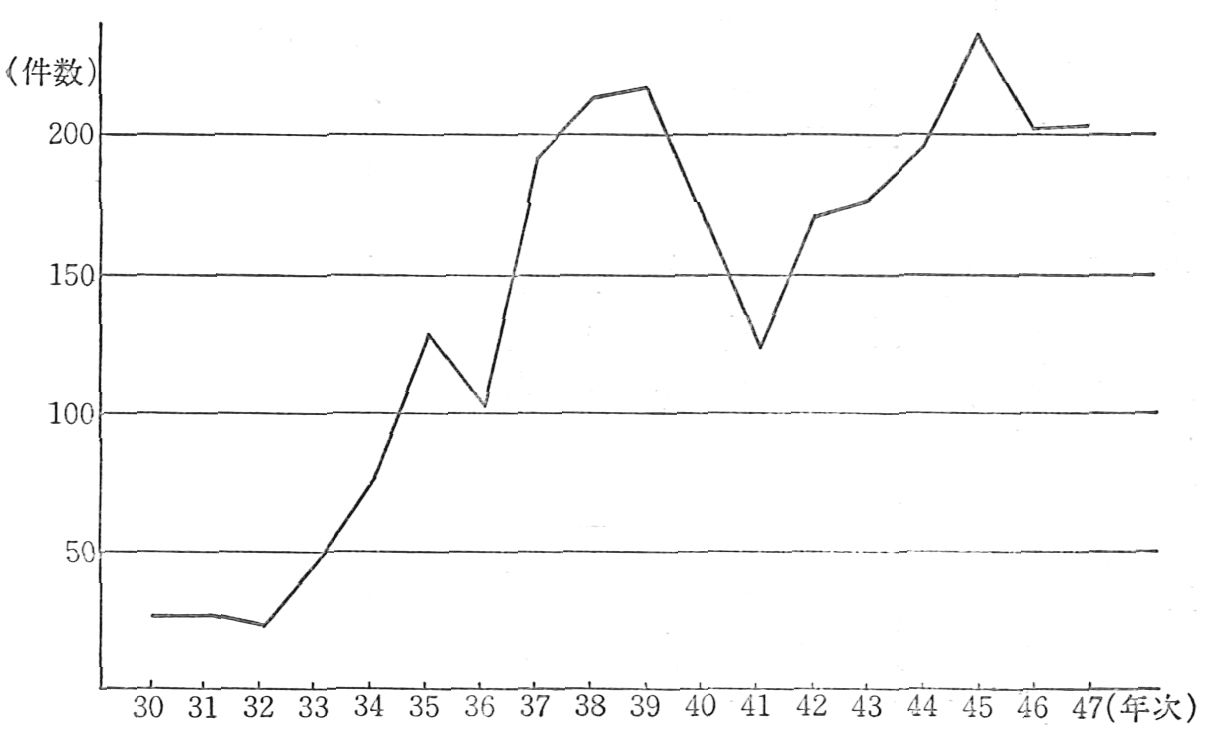

【大規模建物の建設】 また、港区における大規模建築物の建築件数の推移をみると、図1のように、三十三年から三十九年にかけ急激に増加し、三十二年の約五〇件から三十八・三十九年には二〇〇件をこえるまでになっている。このピーク時には、とくに事務所、銀行、病院の建設が多かったと報告されている。

図1 港区大規模建物建設件数

(注) 延床面積2000m2以上。

【昼間人口の増加】 こうした事務所・事業所の集中や、運輸交通施設の整備は居住(夜間)人口を周辺部に追い払うが、昼間はそこから大量の人口を迎え入れることになる。この昼間人口の夜間人口にたいする比率は、昭和四十年に千代田区では約八・三倍、中央区では四・八倍にもなっているが、港区でも二・二倍で、区のなかでは上の二区に次いで高い。居住人口とともに、昼間人口も財政需要をひきおこす重要な要因である。

【企業・人口の集中と税収】 人口移動や企業の立地が財政面にも大きな影響を与えることはいうまでもない。しかし、特別区の場合は、その事業が制限され、それに対応して税源が個人住民税と若干の収入の少ない税に限られているため、一般の市町村とは異なる影響のあらわれ方をしている点に注意する必要がある。

【企業が多くても交付区】 その一つは、千代田、中央の都心区で、企業の集中度が高いにもかかわらず、その関係の税が国税または都税として吸い上げられ、区に入ってこないため、財政需要に比べて税収入が不足し、交付区となっていることである(表16)。昭和三十年度決算額によると、この二つの区からあがる国税および地方税の収入額は二三区合計の四七%にも達しているが、そのうち九九・六%が国税と都税であって、区税はわずか〇・四%にすぎない(表17)。その結果、これらの区では区税だけではその財政需要をまかなうことができず、交付金を受けなければやっていけない状態になっている。

表16 区別交付金・納付金(昭和30年度決算)

| 区 分 | 交付金 | 納付金 |

| 千代田 中 央 港 新 宿 文 京 台 東 墨 田 江 東 品 川 目 黒 大 田 世田谷 渋 谷 中 野 杉 並 豊 島 北 荒 川 板 橋 練 馬 足 立 葛 飾 江戸川 合 計 | 78,783(30.8) 114,813(39.5) ― ― ― 116,193(32.7) 132,739(45.1) 161,040(62.8) ― ― ― ― ― ― ― ― 24,187(5.5) 131,230(60.5) 83,414(25.3) 77,545(30.0) 173,559(63.5) 141,863(51.2) 155,338(58.1) 1,390,705(13.4) | ― ― 38,931( 6.9) 54,741( 9.5) 24,809( 6.0) ― ― ― 41,918( 7.9) 120,000(21.4) 156,233(15.9) 192,822(19.1) 120,860(23.6) 60,000(12.1) 169,220(21.6) 21,608( 5.3) ― ― ― ― ― ― ― 1,001,142( 9.7) |

(注) ( )内は区税にたいする比率。

表17 国税・都税・区税の比率

| 区 分 | 国 税 | 都 税 | 区 税 |

| 千代田 中 央 港 新 宿 文 京 台 東 墨 田 江 東 品 川 目 黒 大 田 世田谷 渋 谷 中 野 杉 並 豊 島 北 荒 川 板 橋 練 馬 足 立 葛 飾 江戸川 合 計 | 87.5 82.9 83.1 73.4 72.3 70.9 84.4 84.9 51.0 85.4 67.1 55.9 71.1 56.4 54.1 61.1 80.6 74.0 68.4 54.1 71.4 69.8 82.6 78.8 | 12.1 16.7 14.4 20.4 19.5 25.6 13.0 13.0 44.7 8.3 22.0 23.5 20.1 23.4 25.1 29.8 13.2 19.9 21.9 24.2 21.9 20.7 12.3 17.5 | 0.4 0.4 2.6 6.3 8.1 3.4 2.7 2.0 4.4 6.3 10.8 20.6 8.8 20.3 20.9 9.1 6.2 6.1 9.8 21.7 6.7 9.5 5.2 3.7 |

(注) 『東京都財政史』下巻,328ページの表より作成。

【港区の特徴】 港区の場合も、事業所・商店が増大し、居住人口は減少傾向にあるが、千代田・中央両区ほどではなく、また、居住者に高額所得者が多いため、計算上は、税収入が財政需要を上回っている。港区は千代田・中央とともに中枢管理機能の集中する都心区を形成しているが、所得水準の高い住宅地としての側面をもっていることが、これらの区とは違って港区を納付区としているのである。