【地震にたいする不安の高まり】 近年、南関東における大地震発生に関する「六九年周期説」や「川崎直下型地震説」、それに「東海地震説」などが、マスコミを通じて広く報道されたため都民の地震にたいする不安と関心が急激に高まっている。

東京都が昭和五十二年に実施した「都民の安全と健康」に関する都政モニター・アンケート調査によると、生命の安全や健康に影響を及ぼす社会現象のうちでは地震にたいする不安がもっとも大きく、交通災害や大気汚染、食品公害などにたいする不安よりも多くなっている。すなわち、「かなり不安を感じる」人が五二%、「ある程度不安を感じる」人を合わせると回答者の八七%が地震にたいする不安を抱いている。「あまり不安を感じていない」という回答者のあげる理由も「その時はその時とあきらめる」という不安感を裏返しにしたものにすぎない。

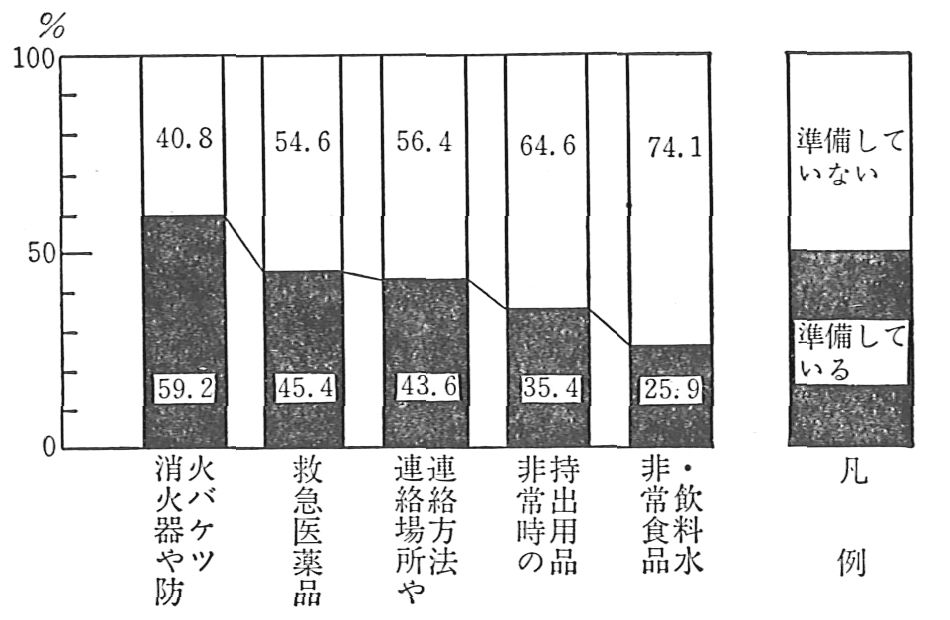

【港区民の防災意識】 港区の区民についても、同様なことがいえる。本区が昭和四十九年に行なった「区民意識調査」によると、災害対策として重視すべきものとしては、「大地震対策」が七九・六%でもっとも多く、ついで「火災対策」六五・五%、「ガス爆発等危険物対策」三八・六%、「風水害(高潮)対策」七・五%、「がけ崩れ防止対策」四・四%の順であった(二つを選択)。地区別では「大地震対策」は三田・高輪地区に、「火災対策」は新橋・浜松町・芝地区に多い。また、五十一年の「港区区民世論調査」によると、図6のように、多くの区民は大地震などの災害に備えて、何らかの準備をしていることが知られる。

図6 災害にたいする準備状況

さらに同調査によって区民の防災組織への参加意向をみると、実に八七・八%という高い割合で参加意向を示している。これは、区民が災害を身近な問題として受けとめていることの証左であると同時に、災害にたいする危機感の強さをあらわすものとみてよいであろう。

【東京都震災予防条例の制定】 以上の調査結果が如実に物語っているように、東京の現状は大地震にたいする脅威をますます増大させている。これにたいして東京都は、昭和四十六年十月、「震災予防条例」を制定するとともに、同条例にもとづいて震災予防計画を策定した。計画の目標は、東京を「災害に強い都市構造」と「災害に強い市民」とによって構成する「防災都市」にすることであり、この目標を達成するため、(一) 震災に関する調査研究、(二) 防災都市づくり、(三) 破壊の防止、(四) 火災の防止、(五) 避難場所等の安全の確保、(六) 防災体制の整備、(七) 都民の協力の七つの課題を設定して防災事業を進めている。

表2 震災対策のハードとソフトの分類一覧

| 課 題 | 主 要 事 業 | |

| ハ ー ド 面 の 対 策 | 防災都市づくり | 都市整備用地の取得による防災都市づくりの促進、防災拠点整備再開発、都市施設整備再開発、土地区画整理、道路の整備、都市公園の整備による防災空地の確保、木造都営住宅の建替、過密住宅地区の更新 |

| 破壊の防止 | 公共建築物耐震診断、地盤沈下の防止、保健所・病産院の整備、橋梁の架替・補修、横断歩道橋の整備、江東内部河川の整備、河川高潮防禦施設の整備、東京港の港湾施設等の整備、水道施設の耐震性の強化、下水道老朽管渠の施設替、都立学校校舎の改築、警察庁舎・消防庁舎の耐震性・耐火性の強化 | |

| ソ フ ト 面 の 対 策 | 調査・研究 | 地震予知に関する調査研究 被害想定に関する調査研究 |

| 火災等の防止 | 三角バケツの助成、防災活動拠点の整備、高圧ガスおよび火薬類の安全化、火気使用設備器具の安全化、消防用設備等の耐震化、地域の自主防災体制の強化、消防水利の整備、消防団体制の整備、重点地域等にたいする消防活動体制の整備、防火水そう、可搬式小型ポンプの整備 | |

| 避難場所等の安全確保 | 避難場所、避難道路の指定、備蓄倉庫の建設、給水槽の設置 | |

| 防災体制の整備 | 夜間防災本部の運営、車両・舟艇の調達および配分、防災行政無線の整備、米穀および乾パンの調達、応急医療体制の整備、救助物資の確保および調達、応急給水、避難誘導体制の整備、職員にたいする防災訓練、救急救護体制の整備 | |

| 都民の協力 | 防災広報の充実、事業所防災組織の育成、防災訓練の指導 | |

(注) ハード・ソフトの区分は、特に法令等に根拠があるものではなく、対策をまとめる便宜上、用いている区分である。ハード面の対策としては、主として、都市改造、都市施設の耐震化等、狭義の防災都市づくりにかかわる事業をいい、それ以外の事業をソフト面の対策として分類している。 (震災対策特別委員会資料)

【広域避難場所の指定】 また、東京都は、昭和四十三年に大震災時の避難場所四六ヵ所を指定したが、その後、「遠すぎる」「少なすぎる」などという都民の批判が高まったため、四十七年五月、既存の「一〇万平方メートル以上」のあき地条件を緩和して一二一ヵ所に増設した。港区では一一ヵ所を指定している。

では、港区の災害対策はどのように進んできたであろうか。

本区は災害対策基本法、災害救助法、東京都震災予防条例をはじめ、その他関連法令にもとづいて、区民の安全を守るため、「東京都港区地域防災計画」を策定し、東京都および関連防災機関と連絡を保ちながら災害対策を進めている。その主な活動は次のとおりである。

【港区防災会議】 災害対策基本法(昭和三十六年制定)の規定にもとづき、三十八年七月、港区防災会議条例を制定した。同防災会議は、会長には区長があてられ、区、警察、消防等の防災に関する行政機関および団体の職員から、区長が任命または委嘱する委員および幹事で組織し、前述の「港区地域防災計画」の作成・推進、災害に関する情報の収集、関係機関相互間の連絡調整、非常災害に際しての緊急措置に関する仕事を行なっている。

【港区災害対策本部】 災害対策基本法の規定にもとづき、昭和三十八年七月、港区災害対策本部条例を制定した。本条例および施行規則によって、区長は区の地域に災害が発生し、あるいは災害の発生するおそれがある場合、非常配備態勢を職員に命令する必要があると認めた時は、区長を本部長として災害対策本部を設置し、災害発生に対処する態勢をとっている。

【防災住民組織の育成】 東京都震災予防条例により、区民の自発的な防災組織の育成指導は第一義的に区の責務となっている。したがって港区では、東京都プロジェクト・チームの検討した「防災住民組織の指導育成に関する報告書」を指針として、「防災住民組織の育成に関する要綱」を制定して町会・自治会等を母体とした防災住民組織づくりを行なっている。また、四十九年十二月以降、防災住民組織の育成指導をすすめるため、区および区内の各警察署、消防署を中心に連絡打合わせ会を開催してきたが、五十年五月には防災住民組織にたいする統一的な助言・指導体制を確立するため「防災住民組織育成指導連絡協議会」を設置した。

表3 港区非常配備態勢別動員数

| 部 課 | 所属 職員数 | 第一 非常配 備態勢 | 第二 非常配 備態勢 | 第三 非常配 備態勢 | 第四 非常配 備態勢 | 備 考 | |

| 本 部 組 織 | 行 政 組 織 | ||||||

| 本部長および 副本部長 | 区長,助役,収入役,教育長 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||

| 本部員 | 各部長 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | |

| 指令情報部 | 環境,防災 | 16 | 8 | 9 | 13 | 14 | |

| 総務部 | 149(7) | 1 | 14 | 89 | 119(7) | ||

| 総務課 渉外広報課 財務課 | (総)総務・職員,(企)企画 (企)広報,区議会事務局 (企)予算,(総)経理、収入役室 | 64 23 62(7) | 1 | 5 2 7 | 38 14 34(7) | 51 18 50(7) | |

| 民生経済部 | 141 | 1 | 15 | 83 | 112 | ||

| 援護課 輪送課 経済課 福祉事務所 | (厚)管理・福祉・児童 (総)課税・納税 (区)商工 (厚)福祉事務所 | 33 72 11 25 | 1 | 6 6 1 2 | 20 42 6 15 | 27 57 8 20 | |

| 避難救護部 | 160 | 1 | 34 | 93 | 125 | ||

| 避難管理課 避難救護第一課 〃 第二課 〃 第三課 〃 第四課 | (区)区民・住居表示 (厚)国民健康保険 (厚)国民年金 (総)電子計算・選管事務局 (環)公害,監査事務局 | 48 34 21 28 29 | 1 | 10 6 6 6 6 | 27 20 13 16 17 | 38 27 17 21 22 | |

| 保健衛生部 | 保健衛生部 | 81(17) | 4 | 25(10) | 48(13) | 60(17) | |

| 保健調整課 保健第一課 〃第二課 〃第三課 | 保健衛生,公害病補償 芝保健所 麻布保健所 赤坂保健所 | 14 27(6) 20(5) 20(6) | 1 1 1 1 | 4 5(2) 8(2) 8(6) | 8 16(3) 12(4) 12(6) | 11 17(6) 16(5) 16(6) | |

| 土木部 | 建設部 | 189 | 11 | 55 | 103 | 137 | |

| 管理課 土木第一課 〃二課 〃三課 〃四課 | 管理 土木 麻布土木事務所 赤坂 〃 高輪 〃 | 15 62 45 35 32 | 2 3 2 2 2 | 3 19 11 11 11 | 9 28 26 21 19 | 12 38 34 28 25 | |

| 建築部 | 建築部・特建 | 76 | 1 | 11 | 43 | 59 | |

| 管理課 建築課 施設課 | 都市開発,(特)建設 建築 営繕 | 20 33 23 | 1 | 2 5 4 | 11 19 13 | 15 26 18 | |

| 教育部 | 教育委員会 | 96 | 1 | 13 | 57 | 76 | |

| 管理課 指導課 協力第一課 〃第二課 図書館 | 庶務・学務 指導室 社会教育 社会体育 図書館 | 26 7 12 30 21 | 1 | 4 2 2 4 1 | 15 4 7 18 13 | 20 6 9 24 17 | |

| 支隊 | 支所 | 84(2) | 3 | 12 | 51 | 68(2) | |

| 麻布支隊 赤坂 〃 高輪 〃 | 麻布支所 赤坂 〃 高輪 〃 | 27 29(2) 28 | 1 1 1 | 4 4 4 | 17 17 17 | 23 23(2) 22 | |

| 計 | 1,009(26) | 33 | 205(10) | 597(20) | 787(26) | ||

(注) ( )書の数は,特殊な業務にたずさわる女子職員で外数である。

また、このほかにも防災体制の整備が徐々に整いつつあるが、ことに震災対策については、ハード面をのぞきソフト面の施策として次の事業を推進している。第一に、災害時の初期消火の実効性を高めるため区内各地域や道路に消火器を配備している。また、防災住民組織にたいし三角バケツを配付し火災防止に努めている。

第二に、災害時の応急救助対策として、飲料水ならびに食糧等の救助物資を確保するため防災施設整備要綱を定め、区有施設の整備計画にあわせて、地下貯水槽や備蓄倉庫の設置に努めている。昭和五十三年十二月現在、備蓄倉庫は一七ヵ所五八九・二九平方メートル、貯水槽(受水槽)は二〇トン以上のもの四〇ヵ所一四九一立方メートルを確保している。また、飲料水確保の一環として、有栖川宮記念公園(南麻布五丁目)に一日約五〇〇立方メートルの水を汲み出せる大規模井戸を建設した(昭和五十三年九月完成)。

第三に、食糧等の応急救助物資については、備蓄倉庫の建設にあわせて、被害想定罹災者人口四万五、六九四人分を目標に備蓄計画を推進するなどの具体的な対策にとりくんでいる。

以上のように本区の防災体制は次第に整備されつつある。

表4 港区防災住民組織一覧

| 番号 | 組 織 名 | 会員数 (世帯) | 組織結成 届出年月日 |

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | 三軒家地域防災組織 青山神宮前町会地震災害住民活動組織 南青山一丁目特殊災害対策本部 田島町災害対策本部 第一 三光町会防災組織 高輪一丁目友和会防災会 高輪南町防災会 君友会災害対策部 東麻布初音防災会 麻布本村町住民防災会 芝五丁目町会 日吉坂町会防災対策委員会 赤坂一ッ木町会 新三防災会 仲笄町会防災部 南青山一丁目町会地域住民防災組織 白高町会震災組織 一の橋ビル防災住民組織 青山外苑町会災害対策本部 六本木一丁目町会 富士見町防災会 赤坂田町三、四、五町会防災会 白金台一丁目防災会 東麻布北新睦防災会 白金台七七会防災住民組織 西麻布上町会 白金三光第六町会防災会 白光町会防災会 南麻布一丁目東町町会 北青山三丁目住宅自治会防災団 三田一丁目防災会 飯倉防災会 親和防災団 青山三、四丁目町会防災特別委員会 新門前防災会 東麻布新生町会防災住民組織 檜町自治会防災部 新三会防災部 丹波町会防災対策会 港南二丁目自治会防災部 新二防災部 高輪大和寮自治会防災対策部 車町住宅自治会 中二防災本部 芝浜三会防災団 南北青山二丁目防災会 三田慶応町会防災会 田町駅前市街地住宅防災会 芝新堀町会防災会 港南町会防災部 赤坂五、六丁目防災会 桜川町会防災部 高輪郵政宿舎自治会防災部 南青山六、七町会防災住民組織 高輪親睦会防災会 日本住宅公団港南三丁目 第二市街地住宅自治会住民防災組織 芝浦二丁目町会防災会 海岸一丁目防災団 芝松防災班 新三西防災会 巴町会防災会 新橋四丁目防災会 車町東町会防災団 芝浦三、四丁目防災会 東港自治会防災対策本部 海岸二、三丁目防災会 都営芝五、1号棟防災連絡会 豊岡町会防災部 東京港住宅自治会防災部 車町西町会防災会 松坂町会住民防災組織 南麻布広尾防災会 二本榎町会防災会 白金第四町会防災会 片門前防災団 新橋五、六丁目防災会 新橋二丁目烏森防災会 麻ノ葉住民防災組織 北日ヶ窪住宅防災会 西新橋一丁目桜正防災会 北四国防災会 都営港南四丁目自治会防災会 金一防災会 金二防災会 金三防災会 金四防災会 金浜防災会 川口町防災会 赤坂新一防災会 六本木市西会防災委員会 赤坂八丁目防災本部 福吉防災会 尚礼会町会防災部 三栄会防災会 赤坂六、七丁目町会防災部 港南地区地域防災協議会 高輪二丁目長和会防災会 高輪本町防災会 港南団地防災会 林野庁白金台宿舎自衛消防隊 | 二二七 一、〇五五 六一一 一二八 四三四 一五 一、二四三 二四五 四二〇 一、八五〇 六二八 三四三 二五〇 一八五 五九六 三〇八 六〇〇 二二〇 三六五 一九八 七〇〇 一六五 一七七 一七五 一〇一 二四五 七〇〇 二〇〇 四五〇 六〇二 一、一〇九 一一八 五二四 一、〇〇〇 七〇 二五〇 二八〇 一五〇 一一六 七〇 一二八 一一六 八〇 一〇五 一九八 四三〇 二六一 二〇〇 七五八 一〇五 四七四 二八〇 一一六 九八〇 一四八 一二五 一八八 三一八 四九九 四二四 五二〇 五七〇 一三五 一、〇四〇 六四 二八〇 四二五 八四〇 三五 八四九 二八六 八〇〇 四〇〇 二二〇 二一〇 五二七 二八〇 三五四 一一六 八六 五七五 二一〇 一〇八 七五 九一 四八 一六七 一三五 一一〇 五〇六 二五〇 二九一 一一六 五五 二〇〇 七二 九三 七〇 五七〇 四二 | 四九・一一・二九 五〇・ 七・一〇 五〇・ 八・ 五 五一・ 七・二二 五一・ 七・二九 五一・ 七・二五 五一・ 八・ 一 五一・ 八・ 九 五一・ 八・一〇 五一・ 八・ 九 五一・ 八・一三 五一・ 八・一六 五一・ 八・一八 五一・ 八・一八 五一・ 八・二一 五一・ 八・二三 五一・ 八・二五 五一・ 九・ 二 五一・ 九・ 五 五一・ 九・ 七 五一・ 九・一六 五一・ 九・二七 五一・一〇・ 一 五一・一一・ 五 五一・一一・一七 五一・一二・二三 五二・ 二・一八 五二・ 二・二八 五二・ 三・二五 五二・ 三・二八 五二・ 三・三〇 五二・ 四・ 八 五二・ 六・一二 五二・ 六・二七 五二・ 七・一四 五二・ 八・ 一 五二・ 八・一〇 五二・ 八・一八 五二・ 八・二二 五二・ 八・三〇 五二・ 八・二五 五二・ 九・ 九 五二・ 九・二八 五二・一〇・ 五 五二・一〇・ 五 五二・一〇・ 八 五二・一〇・一三 五二・一〇・一五 五二・一一・一〇 五二・一一・二五 五二・一一・二五 五二・一一・二九 五二・一二・ 二 五二・一二・ 八 五二・一二・ 八 五二・一二・二一 五三・ 一・二〇 五三・ 一・二五 五三・ 一・二五 五三・ 一・二六 五三・ 二・一三 五三・ 二・二四 五三・ 三・一五 五三・ 四・ 五 五三・ 四・ 六 五三・ 四・ 六 五三・ 四・一四 五三・ 四・一九 五三・ 五・ 一 五三・ 五・ 一 五三・ 六・二一 五三・ 六・三〇 五三・ 七・一二 五三・ 七・一二 五三・ 七・一三 五三・ 七・一三 五三・ 七・三一 五三・ 八・ 一 五三・ 八・ 三 五三・ 八・ 四 五三・ 八・ 四 五三・ 八・ 五 五三・ 八・ 九 五三・ 八・ 九 五三・ 八・ 九 五三・ 八・ 九 五三・ 八・ 九 五三・ 八・ 九 五三・ 八・一〇 五三・ 八・一一 五三・ 八・一一 五三・ 八・一一 五三・ 八・三〇 五三・ 九・ 七 五三・ 九・ 七 五三・一〇・一一 五三・一〇・一二 五三・一〇・二七 五三・一一・一四 五三・一一・一七 |

しかし、高度経済成長のひずみが累積し、生活環境と都市構造の脆弱化が進行した東京の都市は、いかなる努力をもってしても一朝一夕に改善されるものではない。したがって、いつ地震が起こってもこれに対応できる防災対策の強化は焦眉の急であるが、一方、都市再開発の促進などのオーソドックスな防災都市づくりを地道に行なうとともに、オープンスペースの確保に努めることが急務である。