水需要の増大の様子を過去一〇年前後の一日最大配水量で比較すると、昭和三十九年度には三一七万立方メートルであったものが、昭和四十九年度には五五八万立方メートルへとはねあがり、二四一万立方メートルもの増加を示している。このような急激な増加の原因には、生活様式の近代化、核家族化の進行、下水道の普及、高層ビルの増大、地下水の揚水規制、多摩地区への分水量の増大などがあげられる。一言でいえば、一年ごとに札幌市クラスの水の需要が増大してきた計算になる。

【拡張続く給水施設】 多摩川の自然の流れを水源とすることで創設された東京の水道は、以上のようなおう盛な水需要に対応するため、昭和三十年代、多摩川、江戸川、相模川、中川を水源とする一連の拡張事業を実施し、これらによって昭和三十九年までに日量二四三万立方メートルの施設能力を保有するに至った。しかし、とどまることを知らない水需要の増大は、東京近辺の河川だけではまかないえなくなった。このため東京都は、昭和三十四年度から五十五年度までを目途として、第一次から第四次にわたる「利根川系水道拡張事業」を実施している。この結果、東京の給水施設は、昭和五十一年度末現在で、日量六二三万立方メートルへと急伸した。

しかし、東京の水需要は、昭和六十年度には、一日最大配水量八一〇万立方メートルに達すると推計されている。これまでの相次ぐ拡張事業により、現在の水需要には対応できるとはいうものの、将来の需要にたいしては大きな不安が残されている。

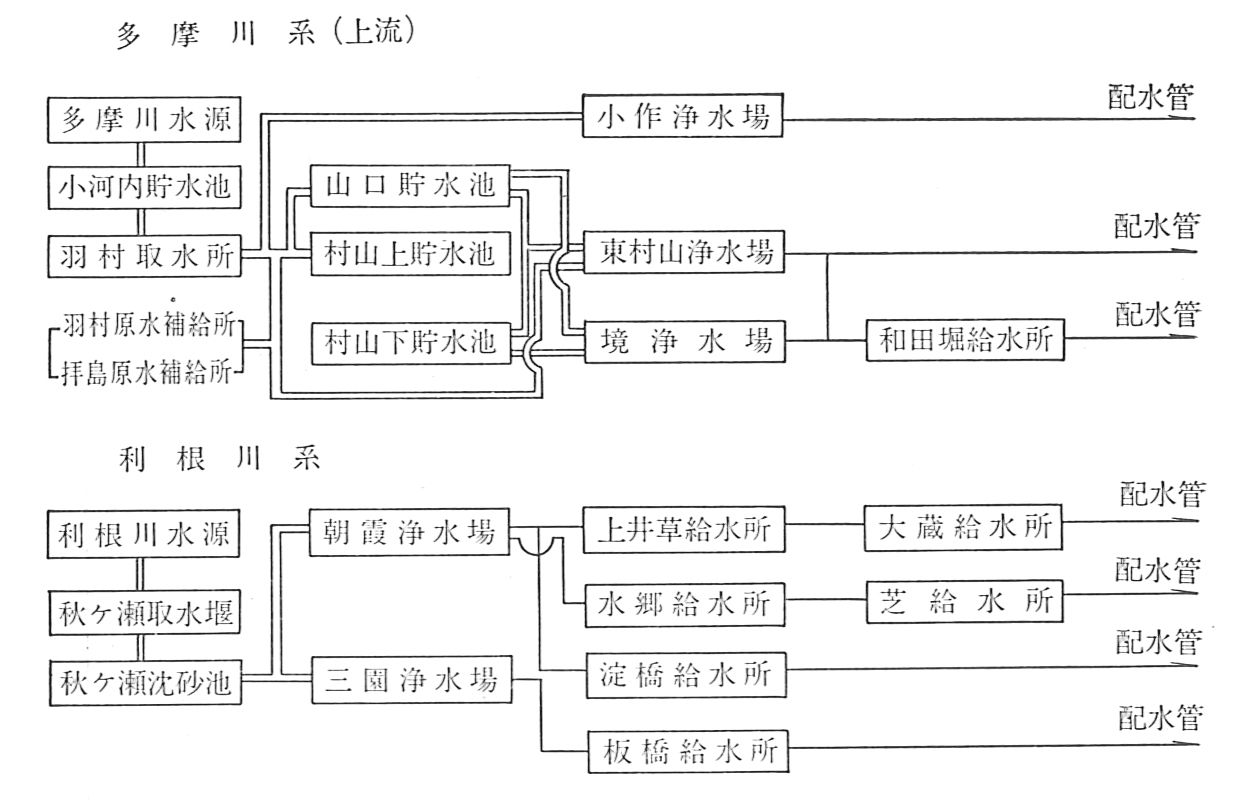

【各水源への依存率】 東京の水道を水源別に分けると、利根川、多摩川上流、多摩川下流、江戸川、相模川、地下水の六系統となる。このうち利根川と江戸川の「利根川系」に依存する比率は七五・四%でもっとも多く、ついで多摩川上流、多摩川下流の「多摩川系」が二一・二%となっている。相模川と地下水への依存率はそれぞれ三・二%、〇・二%と少ない。

【港区への導水経路】 港区は利根川系と多摩川系の両方に依存しており、それぞれ、朝霞浄水場(埼玉県朝霞市大字浜崎一三九五)と境浄水場(武蔵野市関前一丁目八番)を経て、次のような経路で区内に導水している。

○ 利根川水源 秋ヶ瀬取水堰→秋ヶ瀬沈砂池→朝霞浄水場→本郷給水所→芝給水所→配水管→蛇口

○ 多摩川水源 小河内貯水池→羽村取水所→山口貯水池→境浄水場→和田堀給水所→配水管→蛇口

【貯水池】 これらの水道施設のうち、貯水池は、季節により変化する降雨量や河川の流量に対処し、安定した給水を維持するために大きな役割を果たしている。

【浄水場】 浄水場は、河川から取り入れた原水を衛生的で安全・無害な水にするため、沈でん・ろ過・消毒などにより浄化する。最近は原水の汚染が著しく、通常の浄化方法では処理できないため、多くの費用を投入して活性炭注入設備を設置するほか、高度な薬品処理も実施している。

【給水所】 給水所は、一日のうちでも昼と夜とでは水道の使用状態に大きな開きがあるため、その変化する需要量に応じて配水量を調節する。浄水場に付属する場内配水池と有機的につながり大きな役割を果たしている。港区内には芝公園三丁目六番に芝給水所があり、明治二十九年八月に竣工、用地面積一万九、〇〇一平方メートルで配水ポンプ三一〇キロワット四台を備えている。

【配水管】 配水管は、浄化された水を各需要者のところまで配水する施設であり、配水水管と配水本管が主に公道の下に網の目のように埋設されている。港区内の配水管の総延長は、昭和三十五年二八五キロメートル、四十年三一三キロメートル、四十五年三四二キロメートル、五十年三六五キロメートルと年々伸び続けている。最近では、大型自動車の走行による管の亀裂や電気腐蝕による損傷も多く、その維持管理に多くの費用と労力がかけられている。

図7 配水系統図

【区内水道多量使用者】 こうした水道施設をとおして区内に運ばれた水は、昭和五十年度末現在で八万一、四五九件の家庭やビル、工場等に給水されている。給水件数の大部分は蛇口口径一三ミリから二五ミリの小口使用であるが、七五ミリから三〇〇ミリの大口使用も五七二件ある。港区内の大口使用者は表7のとおりであり、新名糖株式会社を筆頭に、病院、ホテル、工場等の大量使用がめだっている。

表7 港区内の水の大量使用者

| 使用者名 | 所 在 | 使用量 | |

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 新名糖 品川駅 ホテル・オークラ 慈恵会医大 パシフィックホテル 都中央卸売市場食肉市場 世界貿易センタ―ビル ニュー新橋ビル 三井製糖 沖電気芝浦工場 | 港南五―七―一三 高輪三―二六―二七 虎ノ門二―一〇―四 西新橋三―二五―四 高輪三―一三―一三 港南二―七―一九 浜松町二―四―一 新橋二―一六―一 芝浦四―一九―一 芝浦四―一〇―一二 | 八〇一、八二七立方メートル 六一七、六九六 五六八、六〇六 五一八、二八一 四九六、〇九六 四六六、二〇〇 四三四、六七八 三一五、九九七 二八八、二三四 二八七、八九五 |

【大木戸営業所・三田営業所】 現在、港区内の水道を管理する機関としては、大木戸営業所と三田営業所がある。大木戸営業所は新宿区にあって新宿区と港区の半分(赤坂一~九丁目、元赤坂一・二丁目、南青山一~七丁目、北青山一~三丁目、虎ノ門二丁目)を、また三田営業所は、大木戸営業所以外の本区の地域を管轄し、(一)上水道の使用料などの徴収、(二)給水装置の新設・改造などの設計、(三)蛇口の修繕、応急給水事務などを扱っている。

【水道料金の改訂】 水道料金は、昭和四十三年以来七年間も据置かれた結果、水道事業の収支のバランスが大きく崩れ、昭和四十九年度末には累積資金不足額が四五三億円に達し、東京都の水道事業財政は危機的な局面を迎えた。このため昭和五十年九月分の料金から、平均一五九・六%という未曽有の料金値上げが実施された。これによって、従来水道水を一立方メートル使用した場合、最高料金でも水道七五円、下水道一〇円計八五円であったものが、以後水道一八〇円、下水道七五円計二五五円となった。