【深刻な環境問題】 すなわち、昭和三十年代後半からの急激な高度経済成長にともない、生産活動の活発化、事業所や人口の集中が進展し、工場、ビル、家庭から膨大な量の汚水が排出され、これが十分処理されないまま流されたため、公共用水域の水質を汚濁し深刻な環境問題をひきおこすに至った。このことは、「生産優先」「使い捨て」をすすめた企業の社会的責任とともに、都市の基幹的施設である下水道整備が遅れたことに起因する。このため、排水規制を強化するとともに、下水道整備を促進することが水の自然をとりもどす有力な手段となっている。

表8 下水道普及状況

| 区分 区名 | 人 口 (人) | 普及人口 (人) | 普及率 (%) |

| 総 数 千代田 中 央 港 新 宿 文 京 台 東 墨 田 江 東 品 川 目 黒 大 田 世田谷 渋 谷 中 野 杉 並 豊 島 北 荒 川 板 橋 練 馬 足 立 葛 飾 江戸川 | 8,556,880 58,257 86,933 203,353 358,485 210,900 199,715 243,614 352,837 358,650 280,055 678,947 805,473 259,820 367,168 556,993 313,530 413,898 212,376 495,902 565,219 616,680 436,902 480,841 | 5,587,000 58,257 82,000 189,000 358,485 210,900 199,715 242,000 277,000 315,000 189,000 438,000 258,000 259,770 365,000 467,000 313,500 409,000 212,376 359,000 195,000 99,000 38,000 51,000 | 65 100 95 93 100 100 100 99 79 88 67 65 32 99 99 84 99 99 100 72 35 16 9 11 |

(注) 人口・普及人口欄総数には所属の未定地域人口(332人)を含む。

資料:東京都下水道局『'77東京の下水道』による。

【遅れている下水道整備】 欧米諸都市に比べて、日本の下水道の施設は著しく遅れている。東京都は下水道局を中心に下水道の整備に努力しているが、昭和五十一年度末現在の二三区における下水道普及率は六五%で、なおまだ三分の一の地域が未普及の状態にある。港区地域は戦前から一部の高台を除いて下水道が完備していた。そして、現在ではほとんど全域に敷設され、普及率九三%に達している。しかし、なお一〇〇%の千代田区、新宿区、文京区、台東区、荒川区には及ばない。

【下水道整備の課題】 港区における下水道整備の大きな課題は、古い下水道を広げ、大きくする整備拡充事業である。都心部の下水道普及地域の施設は、昭和初期から昭和二十年代の戦後早い時期に整備された施設がほとんどで、現在の巨大化した都市機能ないし都市施設に十分対応できる能力をもっていない。つまり、都市形態の変化や生活様式の変化が上水道の需要を増大させ、その結果必然的に下水道への排出量が増大している。

また、戦前の施設のなかには老朽化したものもあり、早急に改造ないしは新設が必要になってきている。さらに、道路の舗装率が伸長していることと都市の再開発にともなうビル建設が進行していることから、都市空間が狭隘になるとともに、雨水は地下に浸透しにくくなり、下水道へ膨大な量の雨水が流入する。このため、こんにちの都市施設として十分な機能を発揮しえない既設の施設を増補改造していく必要があり、それは拡張事業(普及率の上昇)に優るとも劣らない重要な事業となっている。

公共下水道は、管渠、ポンプ所、処理場の三つの施設からなりたっており、それらのおのおのの働きが、総合的・体系的に組みあわされて膨大な量の下水を衛生的に処理している。

【下水管渠の役割】 下水管渠は、そのほとんどが公道の下に網の目のように埋設されており、家庭や事業所から排出される汚水を処理場まで導水し、また、雨水を排除する働きをしている。したがって、管渠がその機能を十分発揮できるよう、つねに良好な状態を維持しなければならないが、現状では、(一) 交通量の増大と車両の大型化により、破損の進行度合いが著しい、(二) 昭和初期に埋設された管渠の老朽化と流入下水量の増加により、機能に障害をきたしている、(三) 種々の建設、土木工事がふえ、管渠の不等沈下や破損事故を誘発しやすい、などの問題が起こっている。港区内の管渠の総延長は表9のとおりである。

表9 港区における下水道施設の推移概要

| 年次 (昭和) | 下 水 道 暗 渠 | マンホール数 | 汚水桝数 | ||

| 総 数 (m) | 幹 線 (m) | 枝 線 (m) | |||

| 35 40 45 50 | 二九〇、三六六 三一八、一四一 三二六、三五二 三四八、四〇九 | 二二、八一九 二三、〇五四 二四、六〇〇 三〇、三三七 | 二六七、五四七 二九五、〇八七 三一〇、七五二 三一八、〇七二 | 七、八四四 八、六五九 八、九五二 九、六一四 | 二九、九四四 三二、七九一 三四、六〇〇 三五、七六五 |

【ポンプ所の役割】 ポンプ所は、下水管渠が自然勾配による流下方式をとっているところから、管がだんだん深くなるため、処理場に送るまでの中継ぎと、低地帯の雨水を河川や海に排除するために設けられている。現在二三区内には五一ヵ所のポンプ所があるが、港区内には六本木に一ヵ所ある。

このポンプ所には、排水区域内に一時間当たり五〇ミリメートルの降雨があっても浸水しないようにポンプ設備を設けてあり、万一停電があってもディーゼル発電でポンプ設備の約六〇%までは作動できるような設備を備えている。

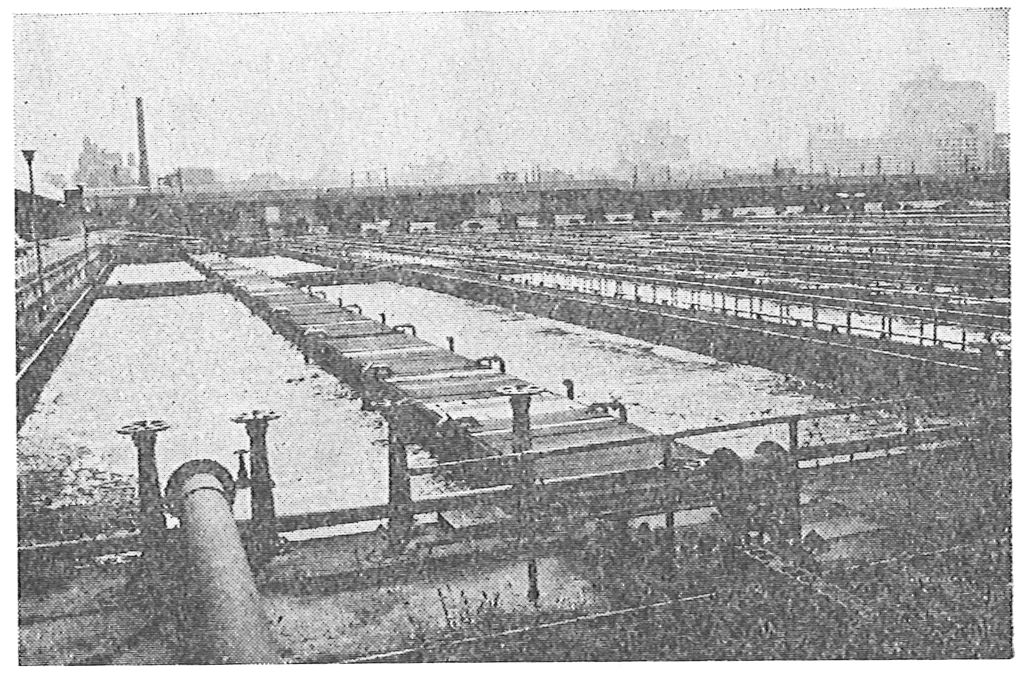

【芝浦処理場の役割】 処理場は、ポンプ所から中継送水されてきた下水をすべて処理するところで、いわば下水の終着駅である。現在、区部には七処理場があり、港区には芝浦処理場がある。

この処理場では、都心、副都心のビジネス街・繁華街のある地域の下水、日量約八〇万立方メートルを処理している。なお、芝浦処理場は昭和六年三月運転を開始している。下水の処理方法は、好気性微生物の働きを利用して下水を浄化する活性汚泥法という処理法を採用しており、浄化した水は、川や海に放流し、水域の浄化に寄与している。

下水道芝浦処理場