【自治体警察】 自治体警察は人口五、〇〇〇人以上の市街的町村に設けられ、市町村長所轄の市町村公安委員会管理のもとに、その区域内において警察を維持し、法律の執行および秩序維持の責に任ずることとなった。

こうして当初、自治体警察は一、六〇〇以上も設置された。しかし、自治体警察をかかえる市町村は、国の援助が乏しかったため財政的に窮地に立たされた。こうした事情から、昭和二十六年六月には、警察法が一部改正され、「人口五、〇〇〇人以上の町村は、住民投票により、その自治体警察を廃止できる」こととされた。その結果、自治体警察は、警察法が大幅に改正される直前の昭和二十八年には約四〇〇に激減してしまった。

【国家地方警察】 国家地方警察は、自治体警察の区域外、たとえばその地域の町村に自治体警察が存在しない場合とか、国家の非常事態に際して国家利益を守るために国の警察機関が必要である、という考えにもとづいてとられた警察の地方分権の原則にたいする特別の措置として設けられたものである。したがって、国家地方警察についても、中央集権的な統制を避けるため、都道府県知事の所轄のもとにおかれた都道府県の機関である都道府県公安委員会に運営管理を行なわせることにした。

このように戦後わが国の警察制度は、民主的理念にもとづく徹底した地方分権によって出発した。しかし、発足後数年の運用のなかで制度の欠陥が指摘されるようになってきた。たとえば、町村部を管轄する国家地方警察と都市部を管轄する自治体警察の併存および自治体警察制度からくる警察単位の過度の地域的細分化が警察行政の一体的運営を阻害していたこと、あるいは自治体警察が国から完全に独立し、また、国家地方警察といえども中央政府に運営管理権がないため、国家非常事態の場合を除いては、国の治安上の責任が全うされない、などという問題がそれであった。

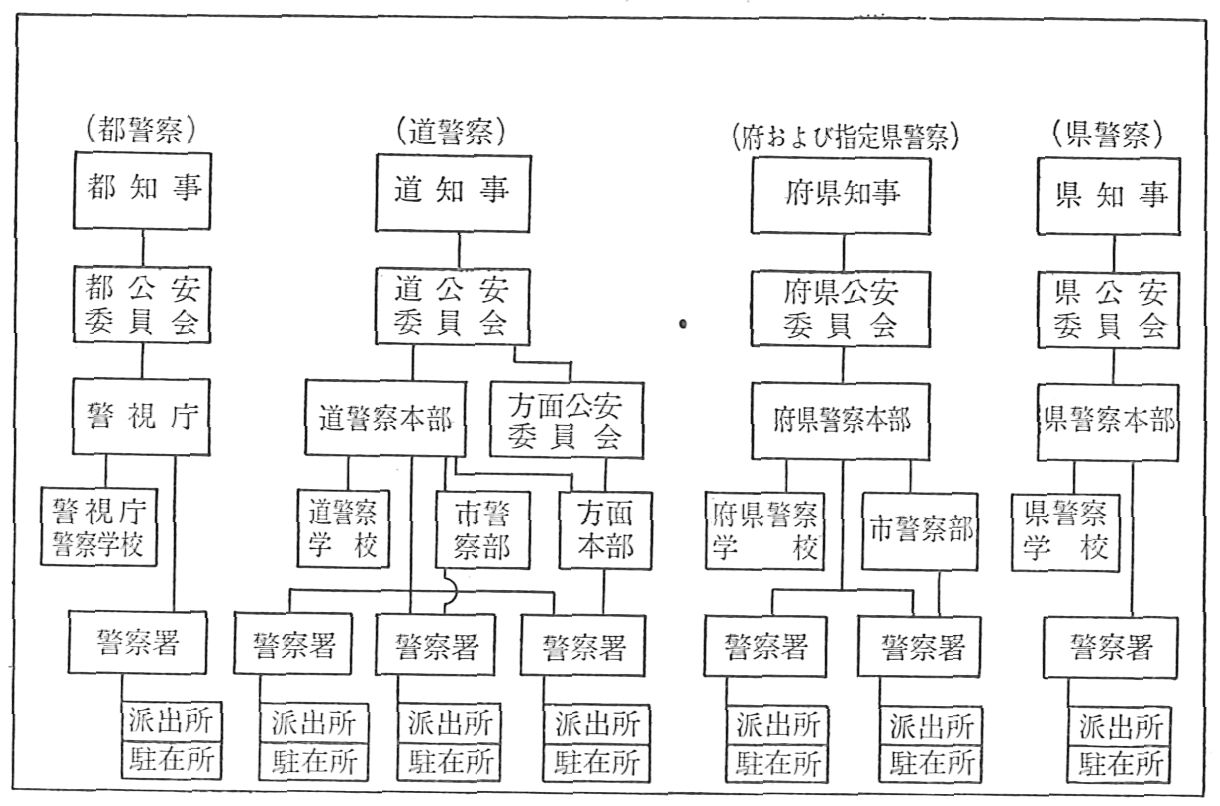

【警察制度の再編成】 そこで政府は、昭和二十九年六月八日、警察法の全面改正を行なった。この改正により、従来の国家地方警察と自治体警察の併存は廃止され、都道府県単位に知事の所轄する公安委員会が置かれ、その管理のもとに警視庁および道府県警察本部を置き、さらに、これを指揮監督する中央機関として国家公安委員会、警察庁および警察庁の地方機関としての七つの管区警察局が設げられた。都道府県の新しい警察組織は図8のとおりである。

図8 都道府県の警察組織

『昭和52年警察白書』より

【警視庁の発足】 東京都内を管轄する警察本部としては、新しく警視庁が発足した。そして、都警察の執行の長としての警視総監は、道府県警察本部長の場合は、国家公安委員会が道府県公安委員会の同意を得て任免するのにたいし、首都警察の特殊性から国家公安委員会が都公安委員会の同意を得たうえで内閣総理大臣の承認を得て任免することとなった。

昭和二十九年の警察法の全面改正によってできた新しい警察制度は、以後現在まで引き継がれることになるが、警視庁の管下には昭和五十三年十二月現在、九五の警察署が置かれ、公安・交通行政にあたっている。

本区には愛宕、三田、高輪、麻布、赤坂、東京水上の六警察署があり、千代田、中央、島部の警察署とともに第一方面本部に属している。いずれも明治時代に開設され、以後数次にわたる名称変更、合併、管轄区域の変更などを経て現在に至っている。

【港区の各警察署管内の概況】 各警察署管内の警備・警戒の主な対象をみると、愛宕署管内にはデモや集会の行なわれる場所、盛り場、東京タワーなど観光客の多い名所などがある。三田署管内には京浜地帯と都心をつなぐ幹線道路など重要道路があり交通警察が重要視される。高輪署管内は大使館、高松宮邸、政財界等著名人の公私邸などが特殊な警備の対象となっている。麻布署管内と赤坂署管内には大使館その他の公邸、領事館などが多い。とくに赤坂署管内では総理府迎賓館・東宮御所・秩父宮邸、三笠宮邸、メーデーの行なわれる明治神宮外苑(一部)などの存在が管内警備の特殊性をなしている。

こうした特殊な警備対象のほか、本区の警察署は派出所や駐在所を置いて、日夜区民生活の安全を期している。

【刑法犯発生件数】 本区内の刑法犯発生件数をみてみよう。表10によって昭和三十年以降二一年間の刑法犯発生件数をみると、全体として犯罪発生件数は減少する傾向にある。しかし、昭和五十二年においても本区の犯罪件数は六、〇〇〇件をこしている。もっとも多数を占めるのは窃盗で、全体の七五%を占めている。

表10 港区内における刑法犯罪種別発生件数

| 年次 | 総数 | 凶 悪 犯 | 粗 暴 犯 | 窃盗犯 | 風俗犯 | 知 能 犯 | その他 | |||||||||||

| 殺人 | 強盗 | 放火 | 強か ん | 傷害 | 恐か つ | 暴行 | 脅迫 | 窃盗 | すり | と博 | わい せつ | 詐欺 | 横領 | 偽造 | 背任 | |||

| 昭和30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | 9,309 8,413 9,639 8,631 10,073 9,146 9,611 9,793 9,181 8,454 8,878 8,836 9,587 9,753 9,960 7,707 7,240 6,603 7,120 6,918 6,687 6,044 6,157 | 8 3 8 5 7 7 4 3 7 7 11 4 5 7 5 3 8 7 11 4 5 9 7 | 45 32 47 47 51 32 23 25 33 15 16 30 21 13 16 28 15 22 31 15 38 18 10 | 11 5 5 5 0 4 2 9 3 4 0 5 11 3 10 2 5 1 4 6 0 5 7 | 8 12 7 9 11 15 16 16 11 20 12 20 14 15 19 12 12 20 20 15 15 19 20 | 401 392 466 445 452 452 563 424 466 396 391 389 497 430 376 339 324 306 320 264 302 235 253 | 222 116 153 207 205 173 287 204 179 195 151 150 72 90 99 88 110 93 97 81 92 65 63 | 97 85 111 159 200 192 244 265 311 324 324 354 417 361 269 289 299 240 308 339 399 319 341 | 29 29 41 62 65 50 58 41 45 48 34 42 30 27 19 24 14 15 19 18 22 15 12 | 6,305 5,642 6,449 5,607 6,992 6,308 6,772 6,985 5,627 5,093 5,252 5,093 4,875 5,096 5,583 5,800 5,458 4,933 5,114 4,949 4,578 4,284 4,276 | 378 244 238 268 351 276 247 180 167 91 129 103 106 98 91 101 118 140 208 190 239 185 221 | 83 51 55 38 44 31 59 114 119 142 116 119 164 116 67 114 85 64 156 119 51 73 71 | 39 24 41 72 119 40 38 63 41 27 44 54 50 42 38 39 47 38 41 61 55 42 53 | 715 745 689 635 576 620 527 585 460 428 474 405 353 355 357 449 377 385 338 485 465 396 386 | 166 167 195 171 172 159 120 164 124 108 116 108 76 99 95 89 64 68 119 81 95 72 67 | 50 55 59 66 49 103 55 56 64 76 73 51 37 39 37 47 42 43 51 47 30 51 54 | 1 2 2 4 2 2 2 5 3 3 2 0 2 3 5 3 0 3 3 0 2 0 3 | 751 809 1,073 831 777 682 594 654 1,521 1,477 1,733 1,909 2,857 2,959 2,874 280 262 225 280 244 299 256 313 |

次に多いのが詐欺で、暴行・傷害がこれに続いている。すりが多いことにも注目する必要があろう。また、最近一〇年間の傾向をみると、傷害や窃盗は減少しているが、反面、暴行と詐欺は増大する傾向を示している。

【少年犯罪の増大】 犯罪はもちろん犯罪を犯したものに責任があるが、それと同時に社会環境にもまた大きな責任があるといえよう。それは少年犯罪においていっそうあてはまる。表11によって本区における少年犯罪をみると、最近五年間では増大する傾向さえうかがえる。種類別にみるとやはり窃盗がもっとも多い。そして暴行や傷害もふえている。これはでき心だけでなく粗暴な性格をもつ少年が増大していることを示すものであるといえよう。

表11 港区内の犯罪少年(刑法犯)罪種別補導状況

| 種別 年次 | 総数 (人) | 殺人 | 屋内 強盗 | 屋外 強盗 | 放火 | 強か ん | 暴行 | 傷害 | 脅迫 | 恐かつ | 窃盗 | ぞう 物 | 詐欺 | 横領 | と博 | わい せつ | その 他 |

| 昭和30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | 606 530 755 634 794 921 938 955 996 884 813 876 865 912 716 482 544 317 381 428 432 389 510 | 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 4 2 0 0 0 1 1 1 0 | 8 5 2 3 4 6 6 5 1 0 1 4 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 | 16 12 30 19 22 29 18 10 24 2 5 6 5 10 1 5 3 5 8 6 12 7 1 | 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 10 0 0 1 0 0 0 | 2 0 13 4 2 11 15 15 8 12 4 13 5 19 3 7 4 1 4 4 8 2 5 | 8 15 38 23 52 63 81 74 66 61 76 80 70 62 38 64 81 26 86 88 92 97 136 | 43 47 74 64 100 119 167 124 141 87 91 76 102 114 60 51 45 19 40 18 47 35 85 | 2 5 8 10 13 6 8 11 2 16 5 11 8 4 1 2 0 1 0 1 1 0 0 | 36 28 59 80 83 70 78 75 102 78 56 57 30 29 13 37 60 38 34 16 33 11 33 | 376 322 394 329 386 494 463 497 423 405 380 365 317 223 250 227 233 187 161 215 205 200 166 | 12 3 4 3 11 8 3 11 10 5 9 5 3 6 0 3 10 2 5 3 0 2 6 | 25 14 10 18 12 12 14 18 7 19 15 6 5 5 5 3 1 7 0 1 0 0 0 | 9 5 15 5 12 6 9 10 9 5 4 5 2 2 9 6 8 12 13 17 11 12 13 | 16 7 3 10 8 5 11 25 22 23 17 26 21 5 6 16 6 0 6 12 8 4 1 | 6 3 7 16 21 13 6 19 4 7 9 5 2 2 5 0 0 6 3 3 2 2 3 | 48 64 96 50 68 76 58 61 176 163 141 216 294 431 319 58 82 13 19 42 12 14 61 |

【交通事故の状況】 交通事故は、区民の日常生活のなかでもっとも大きな関心事の一つである。表12によって本区における過去一〇年間の交通事故発生件数をみると、昭和四十一年から四十五年にかけて年間二、〇〇〇件をこしていた人身事故件数は次第に減少し、昭和四十九年には一、〇〇〇件を下回ったが、五十二年には再び一、〇〇〇件を上回った。しかし、死亡者と重傷者は確実に減少するという好ましい傾向を示している。さらに、この交通事故を原因別にみると、表13のように事故件数一、〇六七において車両運転側に原因があるもの一、〇〇五件で、圧倒的多数を占めている。それも安全運転義務を怠ったために発生した事故が約半分を占めている。また、歩行者側では「飛び出し」と「横断禁止場所の横断」が六割をこしている。

表12 港区の交通事故発生件数の推移

| 年 次 | 人身事 故件数 | 死亡者 | 負 傷 者 | ||

| 総 数 | 重傷者 | 軽傷者 | |||

| 昭和41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | 二、三六六 二、八四八 二、六三九 二、三六六 二、一〇四 一、九七五 一、六五三 一、二八八 九二五 八七九 九七一 一、〇六七 | 一六 二四 二四 一九 二五 一二 七 一五 九 一六 九 四 | 二、九四九 三、七七三 三、六三四 三、三三九 二、九五四 二、七三〇 二、三二六 一、七八九 一、二七九 一、一五七 一、三一〇 一、三七五 | 二一一 二七〇 二二三 二四〇 二一五 二一〇 一六三 一三二 七三 四一 五一 四一 | 二、七三八 三、五〇三 三、四一一 三、〇九九 二、七三九 二、五二〇 二、一六三 一、六五七 一、二〇六 一、一一六 一、二五九 一、三三四 |

(注) 高速道路上の事故を除く。

表13 港区の原因別交通人身事故件数(昭和五十二年)

| 区 分 | 原 因 | 発生件数 | 割 合% |

| 車 両 等 | 信号無視 通行禁止等 右側通行 横断等 車間距離不保持 追越 左折違反 右折違反 優先通行違反 歩行者保護違反 徐行違反 一時停止違反 整備不良 酒酔い酒気帯び 最高速度違反 交差点の安全通行違反 安全運転義務違反 不明 その他 | 三五 二 八 五四 四三 一 三一 二一 三八 七八 一四 三七 一 三七 二一 二六 四九五 四 五九 | 三・五 〇・二 〇・八 五・四 四・三 〇・一 三・一 二・一 三・八 七・七 一・四 三・七 〇・一 三・七 二・一 二・六 四九・二 〇・四 五・八 |

| 計 | 一、〇〇五 | 一〇〇 | |

| 歩 行 者 | 信号無視 横断歩道外横断 斜め横断 駐車車両の直前直後横断 走行車両〃 横断禁止場所の横断 めいてい・はいかい 路上遊戯 飛び出し その他 | 九 三 一 七 一 一六 一 一 二二 一 | 一四・五 四・九 一・六 一一・三 一・六 二五・八 一・六 一・六 三五・五 一・六 |

| 計 | 六二 | 一〇〇 | |

| 合 計 | 一、〇六七 | ||

【港区交通安全連絡協議会】 犯罪や交通事故から区民の安全を守る仕事は、警察署が行なうだけでは十分に目的を達成することはできない。そこで、関係機関や民間の協力と独自の活動が期待される。本区では、昭和三十九年五月、区内交通関係行政機関および民間団体の相互協力体制確立のため、区長を会長とする「港区交通安全連絡協議会」を設置し、春・秋の交通安全運動をはじめ、区内における交通安全計画の策定、連絡調整等の機関として、こんにちまで重要な役割を果たしてきた。また、区議会にも「交通・公害対策特別委員会」が設置されている。

【民間協力団体の活動】 警察署にたいする民間の協力団体としては、その主なものに防犯協会と交通安全協会があり、ともに各警察署管内ごとに組織されている。防犯協会は「防犯思想の高揚を図り、警察署と相携えて防犯活動を行ない、犯罪の予防に協力することを目的」(愛宕防犯協会規約)として、各町の有志によって昭和二十三年に設立されたものである。

交通安全協会は昭和十二年に設立され、「警察と協力して交通状態の改善並びに交通の円滑と安全を促進」(愛宕交通安全協会規約)する目的をもって活動している。