そして、昭和二十二年に入って占領軍総司令部は内務省にたいし「消防法に関する件」の覚書案を示した。内容は、(一) 国家公安委員会のもとに国家消防庁を置き、その下に消防研究所および行政局を設置すること、(二) 市町村公安委員会(人口五、〇〇〇人未満の町村は町村長)の管理に属する消防部を設けることなどで、これにもとづく法案の作成を指令した。

【自治体消防の発足】 内務省は、総司令部との折衝で、「覚書案中の市町村公安委員会」を改め、自治体消防は市町村長の管理に属する旨の修正を加えて消防組織法案を作成して国会に提出した結果、同法案は成立し、昭和二十三年三月六日公布され、警察法と同様に翌三月七日に施行された。

消防組織法による改革の特色は、従来、内務大臣の指揮監督のもとに警察権の範囲に属していた消防が、徹底した民主化および分権化の趣旨にしたがい、すべての市町村の責任になったことである。すなわち、消防は市町村長が管理し、市町村には消防団のほかに消防本部、消防署、さらに消防訓練機関を設けてその責務を遂行することとした。また、都道府県には消防の訓練機関だけが残ることとなり、消防に関する国の機関としては国家消防庁を設置し、自治体消防発展のための各種試験研究、法規または基準の研究立案を行なうことになった。

【特別区の特例】 このように消防の責任は当該区域の市町村が負うのが原則になったが、特別区が存在する区域においては、消防組織法一六条によって「特別区が連合して……責任を有する」と、特別事項が規定された。これは、特別区は市に準ずる地位にあるが、その管轄する区域が旧東京市のあった地域で社会的にも一体をなしているので、消防についても一体的に処理したほうが合理的・効率的である、という考えにもとづいている。

【東京消防庁の発足】 この規定によって、都知事が二三区の存する区域については、一般の市町村の長と同様の資格で消防を管理し責任を果たすことになった。都知事の消防管理では、消防組織法七条が準用され、都条例を制定して行なわれる。したがって、消防組織法が施行された昭和二十三年三月七日、東京都は「東京消防本部等の設置に関する条例」を施行し、東京消防本部を自治体消防として設置した。こうして東京消防庁が生まれ、その管轄下に本区内には芝、高輪、麻布、赤坂の四消防署と一〇出張所が置かれた。

【消防団】 また、戦時中の警防団にかわって、警察機構とは別に新たに消防団が設置されることになった。警防団は昭和二十一年一月三十日、警防団令が改正され、水火災の警防を主たる任務としてきたが、警察制度審議会の答申を受けて昭和二十二年四月三十日に消防団令が公布され即日施行されるとともに、団令附則で警防団令が廃止された。団令二条は、市町村は消防団を設置しなければならない、と義務設置を規定していた。

その後、新たに制定された消防組織法との関係および従来の消防団令が勅令であった関係から、新憲法との関連で消防団令を政令に改める必要が生じ、昭和二十三年三月二十四日政令で消防団令が公布され、勅令による消防団は廃止された。また、この政令により、消防団は任意設置制となり、消防団にたいする指揮監督権もそれまでの警察署から市町村長または消防署に移された。

さらに翌二十四年七月、東京都は消防組織法にもとづいて「特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」と「特別区の消防団の設置に関する規則」を制定し、特別区の存する区域に四四消防団が設置された。本区ではこれにより芝、高輪、麻布、赤坂の四消防団を設置するとともに、消防団の運営を審議するため、区長を委員長とする消防団運営委員会を置いた。本区における消防団の現勢は表14にみるとおりである。

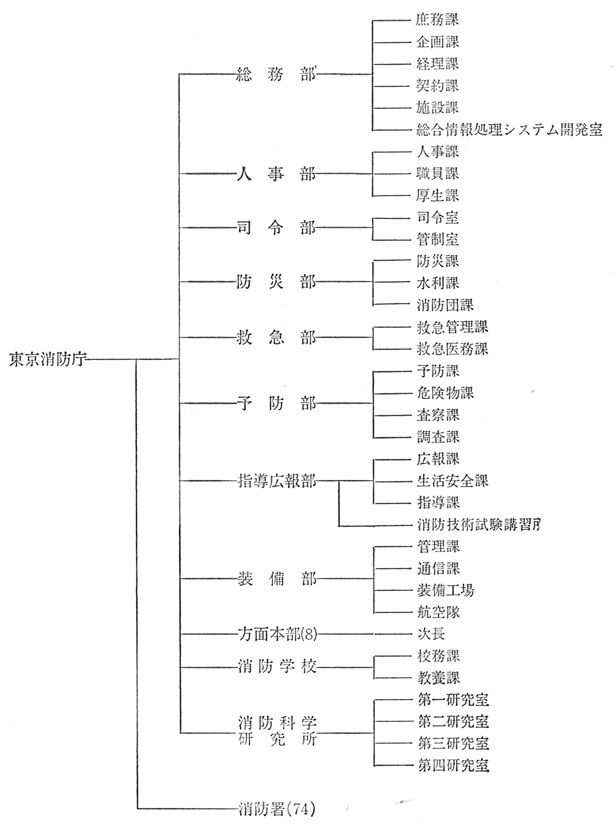

図9 東京消防庁組織図

表14 港区内消防署別消防団現勢

| 団数 | 分団数 | 定 員 | 現 員 | 機具 置場 | 手引動力 ポンプ | ホース (本) | 防火被 服(着) | ||

| 第 一 方 面 | 昭和41年 46 51 | 9 10 10 | 43 45 45 | 1,330 1,330 1,350 | 1,232 1,261 1,258 | 23 24 56 | 42 49 66 | 301 469 1,168 | 279 734 1,234 |

| 芝 消 防 署 | 41年 46 51 | 1 1 1 | 8 8 8 | 220 220 220 | 181 200 198 | 7 6 14 | 8 9 16 | 38 80 217 | 16 103 162 |

| 麻 布 消 防 署 | 41年 46 51 | 1 1 1 | 4 4 4 | 120 120 120 | 107 113 106 | 2 2 8 | 4 4 8 | 30 54 112 | ― 49 89 |

| 赤 坂 消 防 署 | 41年 46 51 | 1 1 1 | 4 3 3 | 130 130 130 | 130 120 125 | ― ― 6 | 4 4 6 | 24 42 82 | 90 102 128 |

| 高 輪 消 防 署 | 41年 46 51 | 1 1 1 | 3 4 4 | 110 110 110 | 110 105 101 | ― ― 8 | 3 4 8 | 37 55 132 | 15 56 86 |

『東京消防統計書』より作成。

そこで、本区の消防体制は、どのように整備されてきたであろうかをみてみよう。

【芝消防署】 芝消防署は、昭和二十三年九月一日、消防地区隊制実施に際しては、第一消防地区隊に属し、第五大隊本部となり、各出張所は消防所と改められたが、同二十八年三月の機構改正によって各消防所は出張所に改められた。現在本署は、将監橋、巴町、芝浦、三田の四出張所を管轄している。

【高輪消防署】 高輪消防署は、昭和二十三年九月一日の消防地区隊制の実施にともない、麻布消防署に所属して消防所と改められたが、同二十六年三月の機構改正で再び高輪消防署となった。現在本署は三光、港南、志田町の三出張所を管轄している。

【麻布消防署】 麻布消防署は、昭和二十三年九月、消防地区隊制の実施にともない第一消防地区隊に属し第六大隊本部が置かれ、芝消防署御田出張所、高輪消防署、同署志田町出張所、同三光出張所などをそれぞれ消防所と改めて管轄したが、同二十六年三月の機構改正により各所は分離した。また、同二十二年飯倉出張所は廃止されたが、同二十九年復活され、麻布消防署に属して現在に至っている。

【赤坂消防署】 赤坂消防署は、昭和二十三年九月消防地区隊実施に際して第一地区隊第三大隊に属し、麹町消防署赤坂出張所に変更されたが、同二十六年三月の機構改正で赤坂消防署となった。管轄下に新町出張所がある。

【消防署組織と事務分掌】 本区の消防署組織は、四署とも、東京消防庁消防署組織規則によって、署長、三課、九係、出張所によって構成されている。

【火災発生の状況】 本区における火災発生の状況をみよう。昭和五十年の人口一万人当たり火災件数は、特別区全体で七・〇件であるが、第一方面管内(千代田・中央・港の三区)がもっとも多く一三・八件である。これをさらに本区の署別にみると、芝一一・七件、高輪一一・七件、麻布一四・九件、赤坂一三・一件となる。東京全体で本区の火災発生率はきわめて高いということができる。表15によって昭和三十年から五十年までの火災発生件数の推移をみると、各年とも三〇〇件前後の火災が発生しており、減少のきざしはみられない。しかし、「全焼」が年々減少し、それにあわせて罹災人員も減少の傾向を示しているが、これは不燃建築物の普及と消防力の強化によるものとみてよいであろう。また、最近一〇年の火災による死傷者、損害額は表16のとおりである。

表15 港区内の火災発生件数の推移

| 件数 年度 | 火 災 件 数 | 罹 災 世 帯 数 | 罹災 棟数 | 罹災人員 | ||||||

| 総 数 | 建物 | 車両 | その他 | 計 | 全焼 | 半焼 | 小火 | |||

| 昭和30年 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 二八五 二七六 二九五 三二二 二八七 三三八 三三九 四〇一 三八二 三一二 二九五 二七六 三三七 二五九 三〇六(二) 三六四(一) 三三五(一) 二四〇(二) 二九九(四) 二三〇(一) 二四三 | 一九八 一六六 二〇〇 一九八 一六八 一九六 一八一 二一七 二二七 一八五 一六七 一四二 一九〇 一四五 一五三 一九〇 二〇二 一三七 一七三 一三二 一六〇 | 五五 五四 五三 六一 七一 五二 五七 七〇 四七 五九 四五 五九 四八 四六 五〇 五〇 三六 三三 三三 二〇 一九 | 三二 五六 四二 六三 四八 九〇 一〇一 一一四 一〇八 六八 八三 七五 九九 六八 一〇三 一二四 九七 七〇 九三 七八 六四 | 一四九 一七三 三〇二 一六二 一七二 二五三 一九二 二五四 二四七 一九四 二〇三 一四九 一二九 二一三 一七一 一六一 二一九 一〇八 一四一 一二四 一〇九 | 一三 四六 一一一 二五 五一 八九 五三 七八 四八 四一 五二 五六 一九 四九 二八 三一 三五 一六 二〇 二二 八 | 二四 一八 三九 一五 一五 一八 一一 三三 二六 二五 一七 七 七 二四 一八 二〇 五二 一三 一五 二六 一九 | 一一二 一〇九 一五二 一二二 一〇六 一四六 一二八 一四三 一七三 一二八 一三四 八六 一〇三 一四〇 二一五 一一〇 一三二 七九 一〇六 七六 八二 | 四七 四三 八八 四七 五五 六二 二四七 三〇八 三一五 二六六 二七二 一七一 二二三 二一二 二〇八 二四六 二四八 一六九 一九九 一六六 一九〇 | 七五八 一、二四六 八二五 八二五 一、二一七 八一一 一、〇九一 九七八 八四八 八八六 五二九 五六七 七二五 五七二 六三九 六三九 三三九 四八三 三四五 三五四 |

『東京消防統計書』より作成。カッコ内は治外法権対象物の火災を外数で示したもの。各年とも12月末現在。

表16 港内区の火災における死傷者・損害額の推移

| 死傷者 | 焼失床面積 (m2) | 損害見積額 (千円) | ||

| 死者 | 傷 者 | |||

| 昭和41年 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 八 一 三 一 三 三 五 四 三 三 | 五八(一三) 五〇(一〇) 五〇(二一) 四三( 六) 四三(一四) 三五(一〇) 三九(一一) 四四( 六) 五〇(一二) 四八( 七) | 三、三二〇 四、七六九 三、〇三六 二、六九四 四、五六四 四、七〇五 一、七九六 一、七五七 三、〇四八 三、四一八 | 三五三、九六四 四六九、五三九 三六三、五七一 二一三、八一五 四六五、五二五 五〇四、〇七七 一八五、三四二 一六八、六〇七 四二九、二〇七 一、七六二、四八〇 |

『東京消防統計書』より作成。カッコ内は消防吏員数を外数であらわしている。

最近五年間(昭和四十七年~五十一年)の本区における大規模な火災には、五十年二月二十八日、北青山二丁目株式会社間組本社の事務所・倉庫(五八一m2焼損)、同年七月、東新橋一丁目老朽木造事務所(全焼四棟を含む。一、三二七m2焼損)、五十一年一月、新橋貴悦ビル(一〇〇m2焼損。死者一)、同年同月、芝浦二丁目東海海運株式会社の事務所・倉庫(全焼二棟を含む。七九四m2焼損。死者一)などがある。いずれも「原因不明」であった。

【救急活動の状況】 次に、消防署の救急活動状況は表17のとおりである。過去一〇年間の救急出動件数は、昭和四十八年の八、一九一件をピークにやや減少の傾向をみせている。このように救急出動件数が減少しはじめた原因としては、家庭や職場に応急処置の知識が普及してきたこと、最寄りの医療機関を紹介する災害救急情報センターの設置および休日診療体制が整備されつつあることなどが考えられる。事故種別では急病がもっとも多く、全体の五割をこえている。また、交通事故の出動件数が昭和四十四年をピークに著しい減少を示しているのも特徴の一つである。

表17 港区内の事故別救急出動件数

| 事故 種別 | 合計 | 不 慮 の 事 故 | 急病 | その他 | ||||||||||

| 交通 | 火災 | 運動 競技 | 自然 災害 | 水難 | 労働 災害 | 一般 負傷 | 計 | 自損 | 加害 | 計 | ||||

| 昭和41年 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 5,447 5,814 6,168 6,912 6,924 7,296 7,522 8,191 7,624 7,293 | 1,445 1,526 1,647 1,948 1,732 1,715 1,570 1,476 1,190 1,071 | 67 79 71 76 86 87 68 74 30 32 | 53 63 39 61 61 53 55 84 66 65 | 5 2 1 0 0 1 1 3 3 4 | 8 4 2 5 5 3 4 2 2 1 | 252 245 229 239 233 234 284 226 172 164 | 732 765 890 1,009 999 1,072 1,049 1,200 1,311 1,250 | 2,562 2,684 2,879 3,338 3,116 3,165 3,031 3,065 2,774 2,587 | 133 133 120 117 142 145 193 192 184 170 | 127 195 184 215 199 221 241 258 252 224 | 260 328 304 332 341 366 434 450 436 394 | 2,491 2,593 2,799 3,060 3,305 3,633 3,906 4,439 3,998 3,846 | 161 209 186 182 162 132 151 237 416 466 |

『東京消防統計書』より作成。

【民間の協力体制】 火災や災害から区民生活の安全を守るためには、消防署や消防団による消防体勢だけでは完全なものとはいえない。民間の自主的な協力体勢も必要である。本区では消防署ごとに防火協会が組織されており、火災発生を未然に防止する運動、防火思想の普及などを目的に活発な活動が行なわれている。このほか小・中学生による少年消防クラブなども結成され、また、学校単位で消火・避難訓練なども盛んに行なわれている。