昭和二十六年七月に朝鮮停戦会談が行なわれた時点で、この好況ブームもひとまず終息して世界的な軍備拡張計画も頓挫をきたし、世界経済全体でも景気後退を余儀なくされたといえるだろう。

にもかかわらず、わが国では昭和二十七年~二十八年にわたって、工業的な設備投資が盛んに行なわれ、消費購買力も上昇し、当港区においても、この影響を大きくうけて、休みなく発展を遂げた時期だともいえるだろう。

昭和二十四年を原点として、その間の成長を、昭和二十八年、昭和三十年と比較してみてみると、工場数六五三が、昭和二十八年一、四三八、昭和三十年一、五七九となっており、出荷額では、昭和二十四年を一〇〇とすると、昭和二十八年五七九、同三十年七六六という数値を示すほどになっていった。

この結果は、当然のように、インフレーション進行の危険をはらみ、デフレ政策がとられ、昭和二十九年以降は、金融引締め政策の強化によって抑えられることになった。

当港区の工業の特徴として、倉庫業など原材料を輸入し保存する業種の度合いが比較的少なくなかったので、このデフレの影響も当時それほど直接的なものではなかったといってよい。

ましてや港区は軍需工場とは比較的関連が薄かったので、政策的な景気変動の影響を直接うけずにすんだのである。しかしこれは、別の観点からすれば工業地として大工場の吸引や誘致が限界点に達していたことも指摘できるのである。

【都市的工業の成立】 戦後当区の工場の増加は、家具工業および印刷工業が著しく増加し、都市的カラーが強く、とくに軽工業の発達がそれを支えてきているといえる。

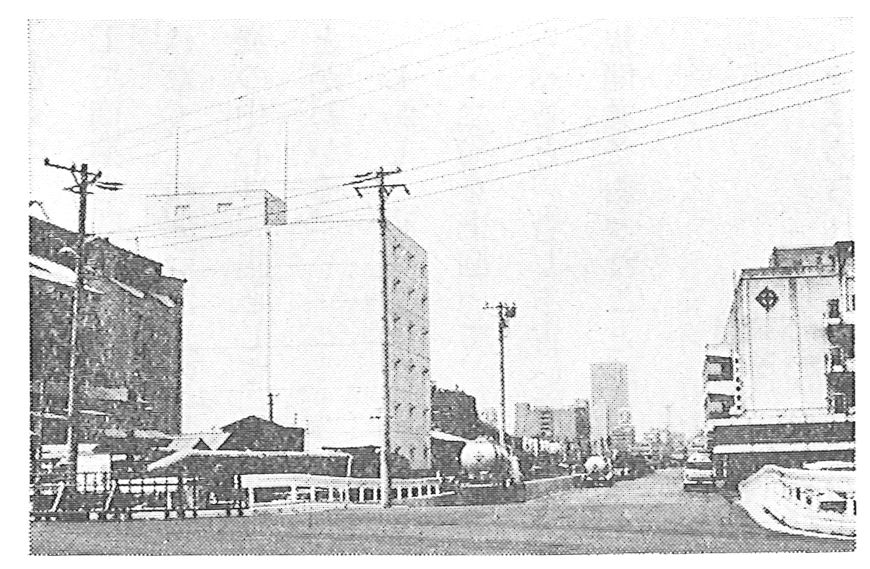

海岸3丁目の倉庫群―小野田セメント・安田倉庫・富士倉庫