【大工場地帯の成立】 京浜工業地帯の一翼として大工場がたくましく生産活動を続けており、工業出荷額の高い地域である。鉄工業、金属製品、セメント、砂糖、重機器、輸送用機械、最新の情報機器等々の大工場地帯である。これらの立地はほとんどが東京湾に関わる交通上の重要地点として発展してきた。

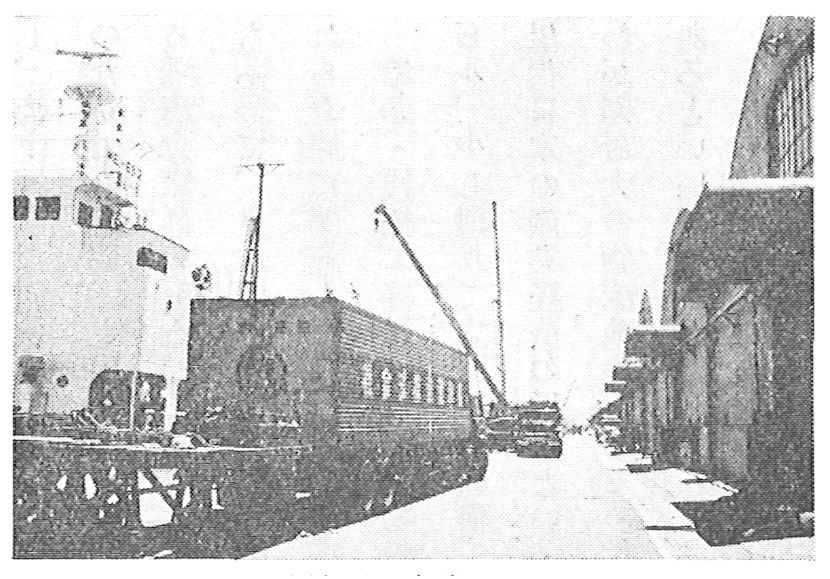

海岸にそって、竹芝桟橋、日之出桟橋および芝浦岸壁があって、終日内外の貨物船が出入りしている。港区は、東京の海の玄関口だとも指摘できるのである。

芝浦埠頭―海岸3丁目

【特筆できる倉庫群】 したがって、海運、荷役、あるいはこれに関わる付属産業も集中し、海上運送、船舶の製造と補修、救難、潜水、船用品、倉庫、水先案内等々が集中している。とくにそのなかでも倉庫、上屋群は特筆できるものであり、その多くは入港や出港、保税等の大量の貨物を保管する港湾倉庫群である。これら倉庫とは別に都市倉庫も多くみられ、日常生活用品の貯蔵や冷蔵低温倉庫等もあって、日本経済の貿易上、産業上にたいして多大の役割をもってきたといえる。港区においては、これら倉庫に関連した経済活動は忘れることができないものである。

埠頭・桟橋に接岸された貨物船、立ちならぶ倉庫群、そしてそれらを見下ろすように立つ貿易センタービル、少し離れて立つ放送通信(情報産業)のシンボルである東京タワーをみるとき、貿易立国をめざす現代日本の産業経済の縮図といった景観が見られるのである。また、中央区に接する本区の東北端には、わが国最大の物流基地としての貨物専用汐留駅の大構内があり、日本経済の心臓部の一端が、ここ港区にあるといい得るようだ。