【区財政】 本区は特別区として地方自治法上においては、原則的に一般市なみの権能を有するものとされたが、教育費確保のためには、区財政安定化の努力が大いにかかわっていた。

【財政自主権】 地方自治法および地方財政関係諸法令における例外規定により、区財源は都条例による都の財源調整下におかれた。したがって、一般市と同様な基礎的地方自治体ではあるが、区財政収入の主要部分をなす特別区税の課税権が都に委譲され(地方税法による)、直接の課税権は認められず、昭和二十五年度以降は、基準財政収入額が、基準財政需用額を超える、いわゆる納付区としての制約をうけつつ、区行政全般の経費を賄わねばならなかった。とくに、昭和二十五年度は、地方税負担の急増と、シャウプ勧告にもとづく地方税制改革が遅延したことによって、下半期に賦課徴収が集中し、徴収は困難をきわめ、戦後地方自治・財政改革の趣旨にそう財政自主権確立運動も展開された。昭和二十六年度版『港区勢概要』は、その模様を次のように記している。

「本区においては特別区の財政主権の確立並びに自治権の拡充につき、本区誕生以来凡ゆる機会に区議会の協力のもとに努力を続け、特に昭和二十四年九月以降二三特別区は全区一丸となって国会、政府、東京都等関係各庁に対し憲法及び地方自治法の精神を尊重し、地方行政の民主化のための特別区自治権の拡充と財政自主権とを強く要望する熱烈な運動を展開してきた。

幸いに地方自治委員会の勧告に基き昭和二十五年三月都側委員五名、区側委員五名、衆参議員、学識経験者等の中立委員五名、以上一五名をもってなる都区調整協議会が設置され、……その結果都は区に対し道路橋梁、図書館等三三件の事務事業を委譲することになった。」(同書四二頁)

これによって解決をみたわけではないが、区財政確立の貴重なとりくみの一端として重要である。

次にかかげる表5~8は、この時期の港区教育費を示すものである。なお、昭和二十三年度の小学校費、新制中学校費のなかにも小・中学校の建築経費が大きく含まれている。また、東京都からの執行委任事務予算のうち、小学校費、中学校費は、ほとんどが教員(いわゆる「県費負担教職員」)の給料であり、福利厚生費はその退職金である。(昭和二十三年度のばあい、退隠料は学事諸費に含まれる。)

表5の1 昭和二十三年度港区教育費予算・決算額

| 科 目 | 予 算 額 円 | % | 支 出 額 円 | % |

| 款 項 | ||||

| 教育費 | 五三、六一四、四三四 | 一〇〇・〇〇 | 四〇、四一五、〇二九・五八 | 一〇〇・〇〇 |

| 小学校費 | 一八、七五八、二〇七 | 三四・九九 | 一七、三八二、六一二・九四 | 四三・〇一 |

| 新制中学校費 | 一三、一六四、九六六 | 二四・五六 | 一〇、七八八、五〇〇・九〇 | 二六・六九 |

| 幼稚園費 | 一四九、七四〇 | 〇・二八 | 八六、七四一・二七 | 〇・二一 |

| 養護学園費 | 二、九八一、〇八四 | 五・五六 | 五一六、〇五〇・七八 | 一・二八 |

| 学校給食費 | 一一、九〇〇、六七四 | 二二・一九 | 七、六一六、六八九・六三 | 一八・八五 |

| 学校衛生費 | 一六八、二〇〇 | 〇・三一 | 一四二、五九二・〇〇 | 〇・三五 |

| 学事諸費 | 五、一九一、五六三 | 九・六八 | 三、八八一、八四二・〇六 | 九・六〇 |

| 教員寮建設費 | 一、三〇〇、〇〇〇 | 二・四二 | 〇 | 〇 |

表5の2 昭和二十三年度港区に対する都執行委任の予算・決算額

| 科 目 | 予 算 額 円 | % | 支 出 額 円 | % |

| 款 項 | ||||

| 教育費 | 五六、三八三、八八三・〇〇 | 一〇〇・〇〇 | 七三、二六〇、一三六・四八 | 一〇〇・〇〇 |

| 小学校費 | 二七、五三五、一六四・〇〇 | 四八・八三 | 三〇、八三七、六三二・四三 | 四二・〇九 |

| 新制中学校費 | 一〇、〇六一、一七一・〇〇 | 一七・七一 | 一一、〇七三、二四二・九九 | 一五・二三 |

| 新制中学校建設費 | 四五五、四八〇・〇〇 | 〇・八八 | 四五三、四七九・七〇 | 〇・六二 |

| 社会教育費 | 三、四〇〇・〇〇 | 〇 | 二、八九九・〇〇 | 〇 |

| 学校衛生費 | 六五、六五三・〇〇 | 〇・一一 | 六二、二〇二・〇〇 | 〇・〇八 |

| 教育指導奨励費 | 九〇、三二〇・〇〇 | 〇・一六 | 九〇、一二〇・〇〇 | 〇・一二 |

| 学事諸費 | 一八、〇三四、二二一・〇〇 | 三一・九八 | 三〇、六〇三、五九五・六三 | 四一・七七 |

| 体育費 | 二、〇〇〇・〇〇 | 〇 | 二、〇〇〇・〇〇 | 〇 |

| 学校給食費 | 五七、七〇〇・〇〇 | 〇・一〇 | 五七、六九八・〇〇 | 〇・〇七 |

| 新制高等学校費 | 二三、三八九・〇〇 | 〇・〇四 | 二三、三八八・三三 | 〇・〇三 |

| 学校施設費 | 二八、四四〇・〇〇 | 〇・〇五 | 二八、四〇〇・〇〇 | 〇・〇四 |

| 図書館費 | 二六、九四五・〇〇 | 〇・〇四 | 二五、四七八・三九 | 〇・〇三 |

表6の1 昭和二十七年度港区教育費予算・決算額

| 科 目 | 予 算 額 円 | % | 支 出 額 円 | % |

| 款 項 | ||||

| 教育費 | 一九六、六九九、四五九 | 一〇〇・〇〇 | 一四〇、四五四、四〇四 | 一〇〇・〇〇 |

| 委員会費 | 九八九、五〇〇 | 〇・五〇 | 九八四、六七五 | 〇・七〇 |

| 事務費 | 一、〇二九、一三五 | 〇・五二 | 一、〇〇八、一五二 | 〇・七二 |

| 中学校費 | 一五、三〇五、〇〇四 | 七・七八 | 一四、七七二、七〇二 | 一〇・五一 |

| 小学校費 | 四七、五九六、八八三 | 二四・一九 | 四六、七三九、七六七 | 三三・二八 |

| 幼稚園費 | 四、九一二、三九四 | 二・四九 | 四、七九二、四五〇 | 三・四一 |

| 養護学園費 | 三、五五三、二八一 | 一・八〇 | 二、六一三、九五〇 | 一・八六 |

| 学校衛生費 | 二、九〇二、三一一 | 一・四七 | 二、八三九、一〇八 | 二・〇二 |

| 学校給食費 | 八、六三七、五五四 | 四・三九 | 八、五〇四、九五一 | 六・〇五 |

| 学校営繕費 | 一〇二、九九二、〇七六 | 五二・三六 | 四九、六八七、〇九二 | 三五・三八 |

| 学事諸費 | 六、九三八、五八一 | 三・五三 | 六、七二六、六一五 | 四・七九 |

| 教員寮費 | 二五〇、〇〇〇 | 〇・一三 | 二四六、九四〇 | 〇・一八 |

| 夏季学園費 | 一、五九二、七四〇 | 〇・八二 | 一、五三八、〇〇二 | 一・〇九 |

表6の2 昭和二十七年度港区に対する都執行委任の予算・決算額

| 科 目 | 予 算 額 円 | % | 支 出 額 円 | % |

| 款 項 | ||||

| 教育費 | 二七一、七四四、四八七・〇〇 | 一〇〇・〇〇 | 二七一、四二二、一七二・〇〇 | 一〇〇・〇〇 |

| 小学校費 | 二〇〇、七二三、九六二・〇〇 | 七三・八六 | 二〇〇、六五三、六〇二・〇〇 | 七三・九三 |

| 中学校費 | 六六、八〇四、六二八・〇〇 | 二四・五八 | 六六、五七九・七三五 | 二四・五三 |

| 教員資格認定費 | 一六二、七一八・〇〇 | 〇・〇五 | 一五七、六〇四・〇〇 | 〇・〇六 |

| 学校衛生費 | 二五、七九四・〇〇 | 〇 | 二三、八八二・〇〇 | 〇 |

| 福利厚生費 | 三、七五五、八二〇・〇〇 | 一・三八 | 三、七四〇、四九六・〇〇 | 一・三八 |

| 教育指導奨励費 | 七二、〇五〇・〇〇 | 〇・〇三 | 七一、九六五・〇〇 | 〇・〇三 |

| 社会教育費 | 二二、〇〇〇・〇〇 | 〇・〇〇八 | 二一、九五〇・〇〇 | 〇・〇〇八 |

| 学事諸費 | 一七七、五一五・〇〇 | 〇・〇七 | 一七二、九三八・〇〇 | 〇・〇六 |

表7 昭和三十年度教育費歳出予算額

| 区 分 | 区 予 算 額 | 執行委任予算額 | 計 | 備 考 |

| 円 | 円 | 円 | ||

| 委員会費 | 二、四五八、九九〇 | 〇 | 二、四五八、九九〇 | |

| 事務費 | 二、〇六五、〇七〇 | 〇 | 二、〇六五、〇七〇 | |

| 中学校費 | 二六、〇六六、〇四一 | 一一九、二六六、四九二 | 一四五、三三二、五三三 | 生徒 一〇、五五三人 一人当 一三、七七二円 |

| 小学校費 | 六六、九八九、九六一 | 二九八、一五〇、六七一 | 三六五、一四〇、六三二 | 児童 二七、五一一 一人当 一三、二七三 |

| 幼稚園費 | 六、四八四、六四四 | 〇 | 六、四八四、六四四 | 園児 五一三 一人当 一二、六四一 |

| 養護学園費 | 三、九一四、四七三 | 〇 | 三、九一四、四七三 | 収容児童 四三 一人当 九一、〇三四 |

| 学校衛生費 | 五、七六六、九〇〇 | 三、〇〇〇 | 五、七六九、九〇〇 | 児童生徒園児三八、五七七 一人当 一五〇 |

| 学校給食費 | 一五、一四八、九〇九 | 四、五〇〇、七七八 | 一九、六四九、六八七 | 児童 二七、五五一 一人当 七一四 |

| 学校営繕費 | 一九七、一五〇、七四三 | 〇 | 一九七、一五〇、七四三 | |

| 学事諸費 | 八、二三〇、三〇〇 | 三四七、二七四 | 八、五七七、五七四 | |

| 教員寮費 | 一〇〇、〇〇〇 | 〇 | 一〇〇、〇〇〇 | |

| 夏季学園会 | 二、二〇六、三〇〇 | 〇 | 二、二〇六、三〇〇 | 参加者延 四、八五二人 一人当 四五三円 |

| 高原学園費 | 九六四、六二九 | 〇 | 九六四、六二九 | |

| 社会教育費 | 二、五九一、二二五 | 二七、八〇〇 | 二、六一九、〇二五 | |

| 体育費 | 一、三六四、六六〇 | 〇 | 一、三六四、六六〇 | |

| 図書館費 | 一、七二〇、二四八 | 〇 | 一、七二〇、二四八 | |

| 文化対策費 | 一〇〇、〇〇〇 | 〇 | 一〇〇、〇〇〇 | |

| 恩給年金 | 〇 | 七、〇三二、六〇〇 | 七、〇三二、六〇〇 | |

| 計 | 三四三、三二三、〇九三 | 四二九、三二八、六一五 | 七七二、六五一、七〇八 |

表8の1 昭和三十二年度港区教育費予算・決算額

| 科 目 | 予 算 額 円 | % | 支 出 額 円 | % |

| 款 項 | ||||

| 教育費 | 三三七、九七〇、九六六 | 一〇〇・〇〇 | 三六〇、五一四、七二六 | 一〇〇・〇〇 |

| 委員会費 | 一、八五六、〇二〇 | 〇・五五 | 一、五四五、一一三 | 〇・四三 |

| 事務費 | 三、二七一、三七四 | 〇・九六 | 三、二一七、三五三 | 〇・八九 |

| 中学校費 | 四一、七六九、八〇二 | 一二・三六 | 三八、八六一、六五三 | 一〇・七八 |

| 小学校費 | 八六、三九七、八九〇 | 二五・五六 | 八三、七五六、八一一 | 二三・二〇 |

| 幼稚園費 | 七、六一二、一九〇 | 二・二五 | 七、四九五、九六二 | 二・〇八 |

| 養護学園費 | 一二、三三三、八八一 | 三・六四 | 一三、六九六、一〇二 | 三・七九 |

| 学校衛生費 | 六、二二〇、三二四 | 一・八四 | 五、六一二、九八五 | 一・五六 |

| 学校給食費 | 一八、一八六、二一二 | 五・三八 | 一七、八三八、五七七 | 四・九五 |

| 学校営繕費 | 一四二、二七七、三六〇 | 四二・一〇 | 一七一、三三六、五五一 | 四七・五二 |

| 学事諸費 | 五、一〇四、二〇〇 | 一・五三 | 五、〇一二、三三一 | 一・三九 |

| 教員寮費 | 一〇〇、〇〇〇 | 〇・〇三 | 四七、五六八 | 〇・〇一 |

| 夏季学園費 | 三、二九七、六九二 | 〇・九七 | 二、八九〇、五六八 | 〇・八〇 |

| 高原学園費 | 一、九八七、四二八 | 〇・五九 | 一、七七二、〇九九 | 〇・四九 |

| 特殊教育費 | 九一三、九八七 | 〇・二八 | 九〇七、五〇二 | 〇・二五 |

| 社会教育費 | 二、九四二、七九八 | 〇・八九 | 二、八六七、六三九 | 〇・八〇 |

| 体育費 | 一、三九七、九六〇 | 〇・四〇 | 一、三八七、七六二 | 〇・三八 |

| 図書館費 | 二、二〇一、八四八 | 〇・六〇 | 二、一八三、四六〇 | 〇・六一 |

| 文化対策費 | 一〇〇、〇〇〇 | 〇・〇三 | 八四、六九〇 | 〇・〇二 |

表8の2 昭和三十二年度港区に対する都執行委任の予算・決算額

| 科 目 | 予 算 額 円 | % | 支 出 額 円 | % |

| 款 項 | ||||

| 教育費 | 一八二、四六〇、五二三 | 一〇〇・〇〇 | 六〇、四八五、二一〇 | 一〇〇・〇〇 |

| 小学校費 | 一二七、一四二、四三八 | 六九・六八 | 四一、一九七、六五六 | 六八・一一 |

| 中学校費 | 五三、三〇五、七八五 | 二九・二一 | 一七、三〇三、一五〇 | 二八・六一 |

| 福利厚生費 | 一、九七七、五〇〇 | 一・〇八 | 一、九七七、四〇四 | 三・二七 |

| 社会教育費 | 二一、〇〇〇 | 〇・〇一 | 七、〇〇〇 | 〇・〇一 |

| 学校給食費 | 一三、八〇〇 | 〇・〇〇七 | 〇 | 〇 |

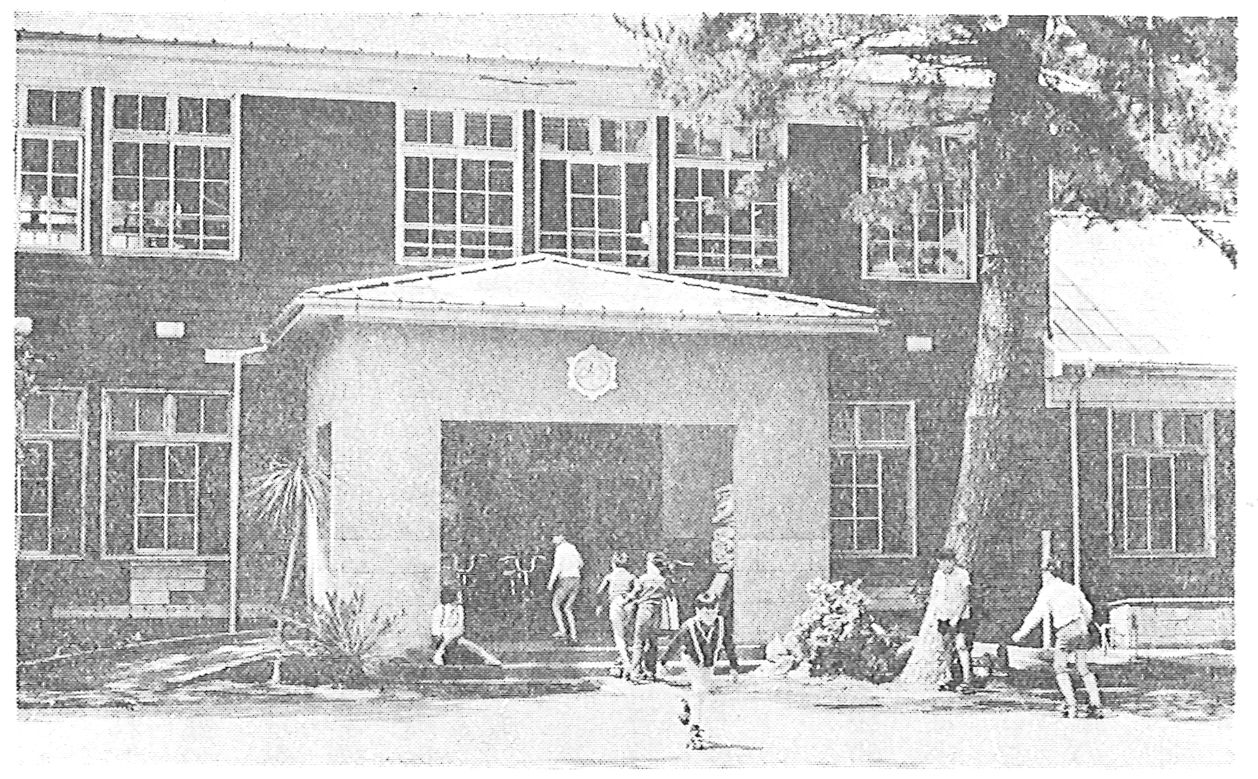

【教育諸施設】 こうした財政のなかで本区では、昭和二十六年六月、静岡県沼津市我入道海岸の松林のなかに、区立沼津養護学園を設置した。ここに養護学級を常設し、虚弱児童(三学年以上)を収容し、あわせて小学校の教育課程を履修させることをめざした。

区立沼津養護学園

また、障害をもつ子どもへの教育としては、昭和三十一年九月より、いわゆる「精神発達遅滞児」のための学級が、港区立神明小学校に開設された。(その後の、この分野の振興については第二節を参照のこと。)

この学級開設は、昭和二十九年、区議会で婦人議員から「二三区中特殊学級がないのは、港区だけであり、また、区内の精薄児をもつ親からぜひ特殊学級がほしいという要望がある」と主張され、区議会がこれをとりあげ、以降順次開設のための諸準備が行なわれてきたのであった。

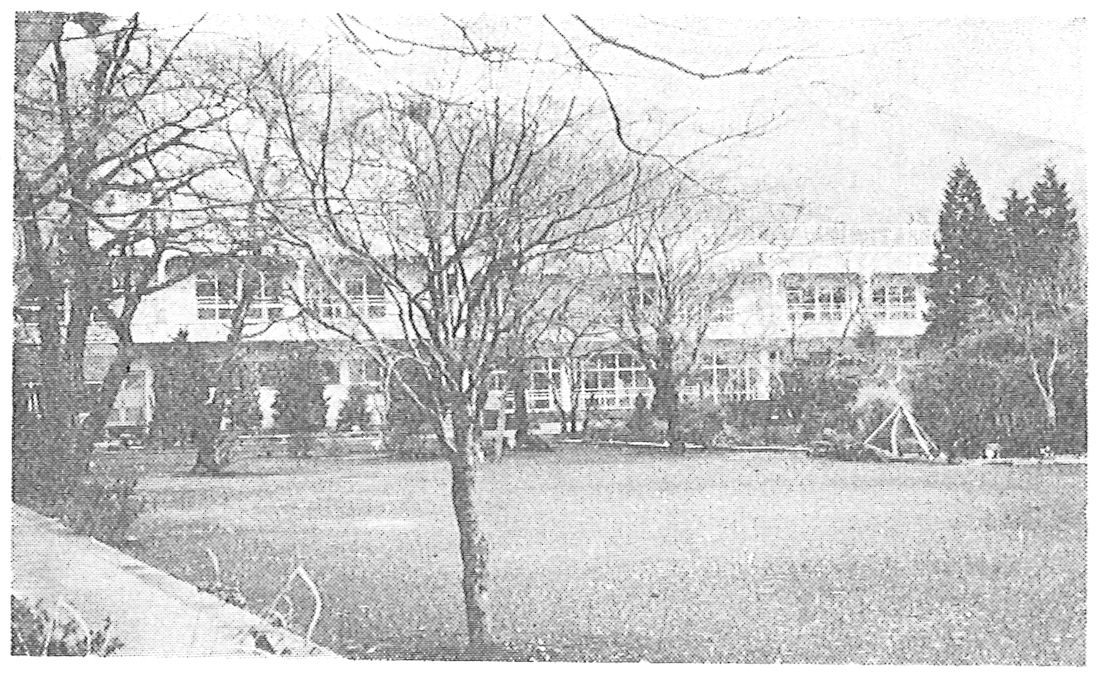

本区は、さらに先の沼津養護学園を活用して、夏季臨海学園を開設し、夏季休暇中に自然に親しむとともに健康を増進する条件の整備につとめた。この海の施設に呼応して、昭和二十九年、神奈川県箱根町仙石原の、麻布教育会所有の「箱根ニコニコ高原学園」を借用し、区立ニコニコ高原学園を開設、山の施設として小・中学校児童・生徒の校外学習施設として利用に供した。(両園は、教育委員会の手で開設され、小中学校長のなかから交代で園長を委嘱して運営にあたることとした。)

区立箱根ニコニコ学園

【保育園】 この保育園とつぎに示す児童遊園は、法的にも行政上の実際でも、学校教育の範囲ではないが、幼・保一元化という考え方もあるので、ここで簡単にふれておこう。すなわち、勤労世帯の生活安定と向上をめざす施設として区は昭和二十六年(一九五一)十一月、麻布保育園を開設した。また、当初、都立白金保育園と港簡易保育所も、区長が執行委任をうけて経営した。勤労世帯の増加に伴い、保育園を増設する課題が生じるのは、昭和三十年代半ばからであった。こんにちでは区立一三保育園となり保育条件も改善されてきた。

表9 港区立保育園数の推移

| 年度 | 数 |

| 昭和 26年 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 5 5 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13 13 |

昭和52年度末現在

【児童遊園】 公立の公園・児童遊園も、都市部であることから、早くから計画を立ててすすめられた。戦後初期には区民の保健衛生および文化施設等の観点からとりくまれ、昭和二十四年より区内の住宅密集地域の適当な場所に児童遊園を設置する計画をすすめ、昭和二十七年度に一〇ヵ所の開園をみ、昭和三十二年度には二〇ヵ所(一四、二三五平方メートル=五、四四五坪)の開設をみた。

【教職員の地位】 戦後教育改革の精神をふまえ、教員のあり方にも大きな改革が行なわれた。戦前、内務・文部行政の監督のもとに、天皇制教学体制を支えた教員とその組織のあり方が改められ、港区においても教職員組合が結成された。教職員にも市民的権利が全面的に保障されるとともに、「自由な雰囲気」(アメリカ教育使節団第一次報告書)のもとで、平和で文化的な国家社会の形成者を育てる民主教育がめざされることとなった。

【教員福祉】 とくに終戦直後は教職員の多数も戦災を蒙り、学校舎内に居住するような実情もあった。区ではこうした実情にかんがみ、昭和二十三年度、二十四年度にわたり教員寮の建設を行ない、約一〇〇世帯をこれに収容するなど、教職員の福祉厚生に努め、教員の地位確保に貢献した。