昭和二十一年に公布された日本国憲法は、その第二六条において国民が等しく教育を受ける権利を有することを規定するとともに、さらに「義務教育はこれを無償とする」ことを宣言しているのも、まさに右のような意味を明らかにしたものにほかならないし、また、昭和二十七年に義務教育費国庫負担法が制定されたのも、右の理念の実現を目ざそうとするものである。

港区においても図1(本節末尾)が示すように、児童・生徒一人あたりの教育に要する公費負担額は、昭和三十六、七年度を境に、幼稚園児、小学生、中学生のいずれについても急激に増加し、子どもの教育を受ける権利保障の実質化への努力をうかがうことができるが、それはやはり、区教育費支出の急増に対応しているものである。

ところで、この時期の港区教育行政において、区民の教育を受ける権利を保障するためにどのような施策がとられたであろうか。この時期にとくに注目されるべきは、中学校における完全給食の試みへの着手と、障害児、生活困窮児童・生徒のための教育扶助の充実である。

【中学校の給食】 学校給食に関していえば、従来港区では小学校においてのみ完全給食が実施されていたのであり、中学校においてはミルク給食だけであった。

しかし港区では、昭和三十九年四月一日に出された文部省通達を受けて、昭和四十年五月の芝浜中学校における先導的試みを皮切りに、順次各中学校において実施するようになり、昭和四十二年度までに、完全給食実施校は先の芝浜中学校のほかに港南中学校、青山中学校、港中学校、三河台中学校の合計五校を数えることになった。

【障害児教育】 障害児や生活困窮児童・生徒に対しては、次のような措置がとられた。まず、障害児教育に関していえば、港区にはじめて「特殊学級」が神明小学校に開設されたのは、昭和三十一年九月のことであり、小学部一四名、中学部一〇名で発足したのであるが、昭和三十三年四月からは小学部と中学部に分離し、中学部は城南中学校に付設されるとともに、小学部も一学級増設された。これを契機に、港区においては「特殊学級」増設のための努力が積み重ねられ、昭和三十六年には氷川小学校、高松中学校、昭和四十年には本村小学校にそれぞれ「特殊学級」が開設され、昭和四十二年度には、小学校六学級、中学校六学級を数えることとなった。

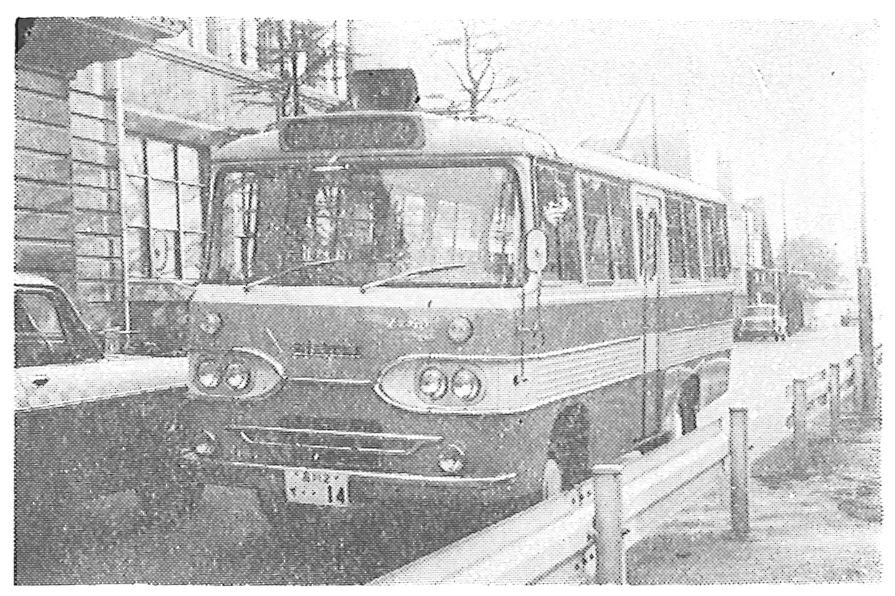

また、昭和四十年十月から、小学校「特殊学級」の児童送迎のために、二台のマイクロバスが購入され、運行されるようになった。これは、障害を負う児童が安全に登・下校ができるように保障するうえで重要な意味をもつものである。

障害児送迎のマイクロバスが実現(昭和40年)

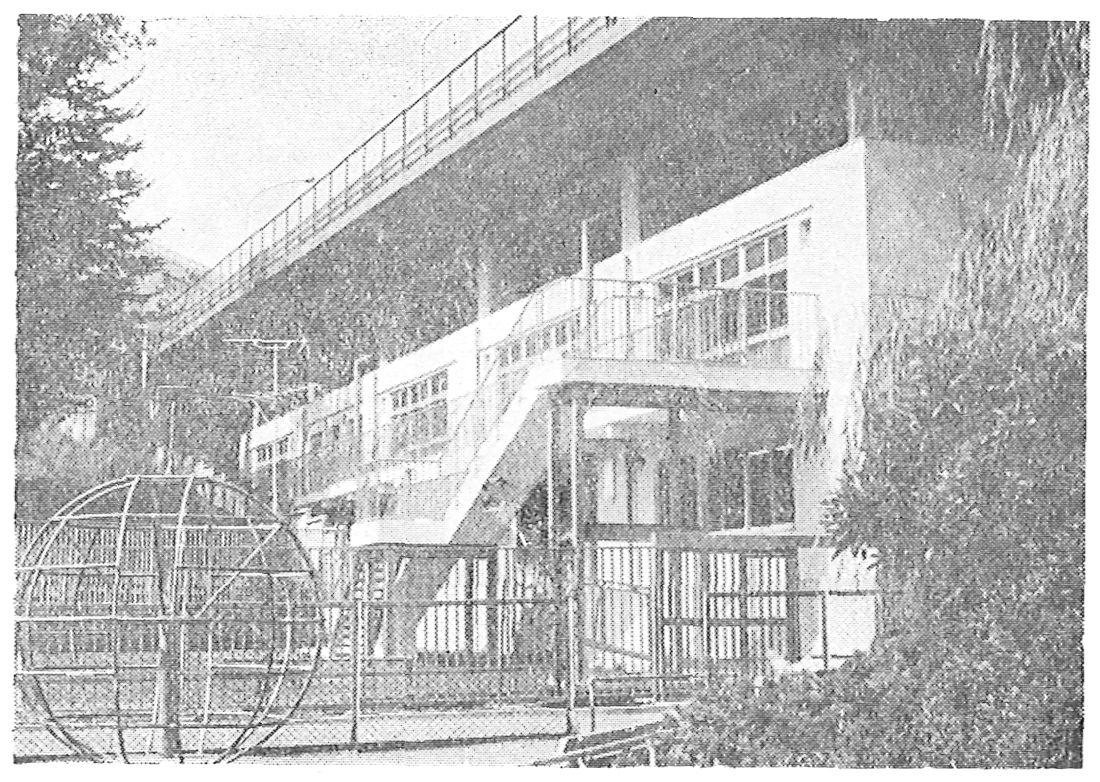

【のぞみの家を開設】 障害児のために港区でこの時期にうち出された施策は、右のよりな内容にだけとどまるものではなかった。すなわち、学校教育に直接結びつくものではないが、本区では、昭和四十一年十二月一日に、西麻布二丁目に総工費に約三、六〇〇万円を費やして、肢体不自由児の遊戯場として〝のぞみの家〟を開設した。この施設は、「社会復帰」を目的としたものではなく、手足が不自由で、とかく家の中にとじこもりがちな子ども同士が集まって話し合い、遊べるようにとの意図のもとに、開設されたものであり、都内においてもきわめてユニークな施設とされている。

肢体不自由児の憩の場「のぞみの家」

【教育費扶助制度】 生活困窮児童・生徒に対する教育施策に関しては、次の二点が注目できる。その第一は、教育費扶助制度のスタートである。

すなわち、虚弱児童を収容している沼津養護学園への入園希望者(小学校三年生以上)および小・中学校児童・生徒の校外施設としての箱根仙石原のニコニコ高原学園での夏季学園参加者のうち生活困窮児童に対しては、いずれも昭和三十五年度から賄費が減免される措置が講ぜられることになった。生活困窮児童・生徒のための教育施策の第二は、奨学金貸付制度の発足である。

【奨学金貸付制度の発足 高等学校進学率】 これは、学業成績が優秀であるにもかかわらず、経済的理由によって高等学校への入学、進学が困難な生徒に対して月額二、〇〇〇円以内、入学資金五、〇〇〇円以内の貸付を行なうものである。貸付の対象は高校生であり、区の教育行政のわくを超えるものであるが、表17が示すように、昭和三十五年度の港区における高等学校への進学率がすでに八〇%をこえている事実からすれば、中学校から高等学校への進学の円滑な橋渡しをし、生徒の教育への権利を確実に保障するうえで重要な意義を有するものといわなければならない。なお、貸付件数の推移は前掲の表16のとおりである。

表16 奨学資金貸付数

| 年 度 | 新規 貸付数 |

| 昭和34年 | 17 |

| 〃 35 | 20 |

| 〃 36 | 26 |

| 〃 37 | 23 |

| 〃 38 | 28 |

| 〃 39 | 31 |

| 〃 40 | 28 |

| 〃 41 | 28 |

| 〃 42 | 32 |

| 〃 43 | 35 |

| 〃 44 | 24 |

| 〃 45 | 27 |

| 〃 46 | 26 |

| 〃 47 | 24 |

| 〃 48 | 20 |

| 〃 49 | 22 |

| 〃 50 | 30 |

| 〃 51 | 30 |

表17 中学校卒業生進路状況

| 年 度 | 卒業者数 | 進学者数 | 比 率 | 就職 進学者数 | 比 率 | 就職者数 | 比 率 | 無業者及 びその他 | 比 率 |

| 27 30 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | 2,453 3,362 3,971 2,336 3,245 4,124 3,474 3,179 2,511 2,059 1,939 1,761 1,750 1,592 1,570 1,526 1,662 | 1,580 2,366 3,003 1,881 2,814 3,568 3,014 2,835 2,243 1,859 1,813 1,683 1,683 1,533 1,521 1,505 1,624 | 65 71 76 80.9 86.7 86.6 86.7 89.2 89.3 90.3 93.5 95.6 96.1 96.3 96.9 93.6 97.7 | 244 232 249 128 125 165 137 96 79 61 46 18 17 5 10 7 8 | 10 7 6 5.4 3.9 3.9 4.0 3.0 3.0 3.0 2.4 1.0 1.0 0.3 0.6 0.5 0.5 | 538 673 619 284 272 326 215 234 140 114 61 50 38 35 36 8 22 | 22 20 16 12.1 8.4 7.9 8.5 7.4 6.0 5.5 3.1 2.8 2.2 2.2 2.3 0.5 1.3 | 91 91 100 37 34 68 28 14 49 25 19 10 12 14 3 6 8 | 10 6 7 1.6 1.0 1.6 0.8 0.4 2.0 1.2 1.0 0.6 0.7 0.9 0.2 0.4 0.5 |

以上、昭和三十年代初頭から昭和四十年代初頭にかけての港区教育行政において注目されるべき点についてのべてきたが、その特質をひとことでいうならば、それは本項の冒頭ですでに触れたように、日本の高度経済成長政策を背景として学校教育の質的充実に力が注がれた時期であったといいうるであろう。とくに、学校教育施設の建設、教育福祉の充実は港区の学校教育を真に発展させるうえで不可欠の施策であった。一方、学校教育の内容にかかわる問題については、昭和三十一年に制定された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」のもとで強化された教育委員会、指導室の指導による「道徳」、特別教育活動、学校行事、科学教育、学校給食等についての研究指定校における研究も、本来的には教育内容および方法の質的充実との関連でとらえられるべきものであろう。

したがって、右のような意味からすれば、日本の高度経済成長政策は、港区の教育の充実にも貢献したといいうるかもしれない。

しかし、この高度経済成長政策は、それが推進されるにつれて深刻な矛盾を露呈しはじめ、港区の教育に対しても大きな影響を与えることになったことも否定しえない。すなわち、急速な都市開発は、とくに大気汚染や交通事故の危険性を深刻化させ、子どもの遊び場をますますせばめることになったのである。いうまでもなく、そうした状況の進行は、港区の子どもの人間的発達と重要なかかわりをもつのであり、少年非行の補導件数の増加も急速な都市開発にともなう社会環境の悪化と密接な関係を有しているであろう。昭和四十年代以降の港区教育行政は、そうした日本の高度経済成長政策がもたらした問題の解決、対処をその重要な課題とするのであるが、そうした問題解決へのとりくみは、すでに昭和三十年代末から開始されたのである。

それらの詳細については、次項においてのべることになるが、昭和三十年代末から取り組まれた主な施策は、①人口のドーナツ化現象にともなう学校の統廃合、②子どもの遊び場の確保、③両親共働きの増加による保育所の増設および学童保育制度の新設である。

【西桜小学校と南桜小学校の統合 桜小学校の発足】 人口のドーナツ化現象による学校統廃合に関しては、すでに昭和三十九年に西桜小学校と南桜小学校が統合され、南桜小学校跡にあらたに桜小学校として発足することになったのであるが、それについて『港区要覧』昭和三十九年版は、次のようにのべている。

東京の昼間人口は増加するばかりですが、都心区の夜間人口は減少の一途をたどっています。港区内の愛宕、新橋地区の都心に接したところでは、同じ現象が明らかに表われています。このため、この地区にある小学校では入学児童が年々減少し、西桜小学校では三十六年に十五名、三十七年に十七名、三十八年に十八名と辺地の分教場なみの児童数となっています。そこで教育委員会では、小学校児童数が少ない場合長所として、(一)各児童の個性に合った教育ができる。(二)学童がおうようである。短所として、(一)集団教育による人間形成に欠ける。(二)競争心がなくなる。(三)学年総数が十数名では、運動会、学芸会はもちろんのこと教室の清掃も十分にできない、(四)教員の定数が少なくなり、教師の負担が多くなる。つまり音楽、体育と各教科全部を受持たなければならない、という結論から、PTA会長、町会長、同窓会長、小学校長会長、正副議長、文教委員長で構成する学校統廃合調査委員会を設置しました。

―中略―その結果、桜田、南桜、西桜小は原則として統合すべきであるが桜田小については特別の考慮をはらうべきであるとの答申を教育委員会に提出しました。

西桜小学校最後の入学式(昭和38年)

なお、そうした人口減少地区における学校統廃合がすすめられる一方において、それとは対照的に港南地区の東京水産大学前の大規模な都営アパート団地の完成による人口増加のために、港南中学校、芝浦小学校分校が、それぞれ昭和三十八年四月に開校したのである。