そのような意味からすれば、たしかに港区の教育行政は、戦後初期からこんにちにいたるまで連続した側面をもっているといってよいであろう。

しかし、昭和四十年代初頭から同五十年代初頭にかけての、いわば第三期ともいうべき港区教育行政は、学校校舎を中心とする教育施設の建設に主として力を注いできた従来の政策の推進だけでは単純に解決しえない教育的課題が多数発生したがために、従来の政策を根底にすえつつも、あらたな課題の解決をせまられることになったのである。

すでにのべたように、昭和三十年代末から顕在化しはじめた高度経済成長政策のひずみは、昭和四十年代に入ると港区の教育にも、さらにいっそう深刻な影響を与えたのであり、保育園の増設、学童保育の促進、遊び場の拡充、学校施設内の公害対策など、いずれも、従来の教育施策の単純な踏襲のみによっては解決しえない、新しい問題を次々に生み出すことになったのである。

そのような意味において、本項では、この時期の港区教育行政を、区教育行政の新たな課題、継続施策の展開という、二つの側面からとらえることが妥当であろう。(第二節「社会教育」参照。)

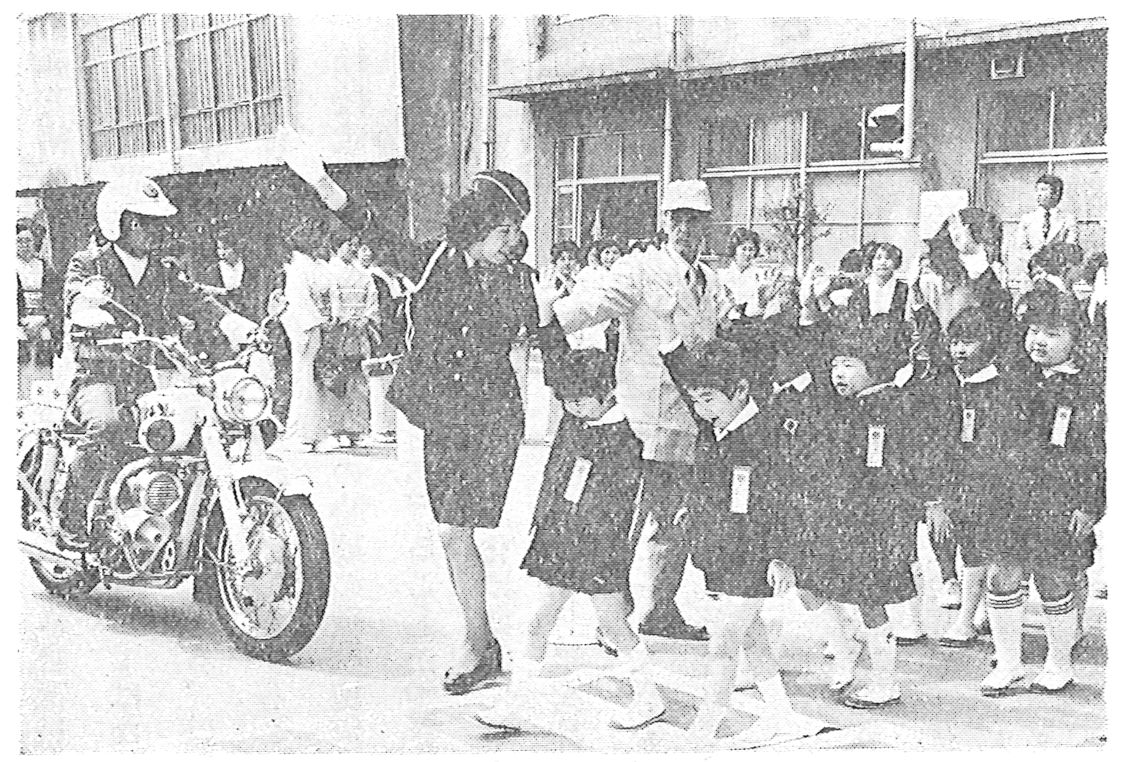

【学校における交通安全・公害対策】 次に、学校教育施設内の区独自の交通安全および公害対策としては、小・中学校の校庭や前庭植栽による緑化、交通安全指導研究校の制定と安全教育のための施設用具の充実が図られるとともに、昭和四十九年度からは、すべての区立小・中学校の保健室に空気清浄機と冷暖房機の設置が開始され、深刻な公害から児童・生徒を守り、快適な学校生活をすごすことができるための配慮がなされている。すなわち、交通騒音の激しい一部の学校には防音装置とあわせて冷房機を設置している。

芝小学校の交通安全教室(昭和52年4月)