【戦後社会教育の出発】 戦後の社会教育の改革と出発は、次の二つのことを契機としていた。

第一の契機は、戦前社会教育への反省と改革であった。戦前の社会教育は、よくいわれるように、官治的な社会教化事業としての性格をもち、青年を軍事力の予備軍として位置づけるなど軍国主義的で、国家総動員への精神教化を目標としていた。

終戦直後の文部省の「新日本建設の教育方針」は、平和主義と社会教育の振興をかかげつつも、「国体護持」と「国民道義の昂揚」を目標にかかげていた。

これにたいして昭和二十一年三月の「第一次アメリカ教育使節団報告書」は、次のようにのべて社会教育の根本的転換を勧告した。

戦争という残忍な行為を盛んに行はしめた心理的な環境が、探求という探照燈と真理という修正剤との下に、さらし出されなくてはならぬ。……市民達の手に与えられた投票権は、その自由な行使を長い間さまたげられてゐた……自由の果実の分け前をもらふ特権は、公共の福祉のためにつくすべき義務を負ふものであるといふことを、彼らは学ぶ必要がある。

そして「校外教育の計画を進めて行かうといふ意志と勇気を持つものには、時間と資力が許すにつれて機会が積極的に提供されるべきだ」とし、自発的な活動を助長し、図書館・博物館の充実、自主的団体の育成、学校施設拡充の促進、新しい教育方法の採用などを勧告した。

文部省は、自発的に「公民館構想」をたて、「国民の教養を高めて道徳的知識的並びに政治的水準を引き上げ、また町村自治体に民主主義の実際的訓練を与えると共に、科学思想を普及して、平和産業を振興する礎を築く」(昭和二一・七・五文部次官通牒)ことをめざした。

第二の契機は、戦後の荒廃した状況が、青少年のみならず成人に与えた好ましからざる影響であった。このなかから、豊かな文化活動と環境の整備・復興、社会教育の飛躍的な発展が望まれていた。

昭和二十六年までに、本区ではこれにこたえて麻布・氷川両図書館、麻布・赤坂両運動場、芝公会堂を開設し、赤坂・麻布両公会堂着工の計画を立てた。

さらに、CIE(占領軍民間情報教育局)の援助で新しい教育方法と活動内容を準備し、新しい形の社会教育事業を展開した。それらは、レクリエーション運動、十六ミリナトコ映写機による啓蒙映画等の視聴覚教育、フォークダンス、指導者研究講習会、音楽会、展示会、視聴覚教育教具の貸出し、社会体育大会、文化教養講座の開設などであった。このように自主的な社会教育活動振興のために、意欲的に啓蒙と「環境の醸成」(社会教育法第三条)につとめた。

港区には、また多くの文化団体が生まれ、PTAとともに民間の側での社会教育活動、文化・体育活動も活発に展開され、区民の文化的環境を向上させた。

昭和二十五年八月の文部省『日本における教育改革の進展』は、「戦後わが国の社会教育は目ざましい発達をとげ、名実ともに学校教育と並んで日本再建の原動力となりつつある」と評した。

【社会教育の再編】 教育基本法をうけて、昭和二十四年制定された社会教育法は、社会教育の「自由を阻む方面に拘束を加えて、自由なる部分の発展と奨励とを策し」、社会教育の自由で充実した活動のため(「解説社会教育法」同年刊)つくられた。その後、社会教育法は、昭和二十六年、三十一年、三十四年にそれぞれ改正され、都道府県に社会教育主事をおくことを義務づけ、社会教育委員の権限強化、公民館への上級教育委員会の指導権限の明確化、社会教育団体への公費補助の禁止規定の削除などが法的に盛られるようになった。

こうして、上からの指導ルートをとおして、広範な社会教育分野を掌握して、必ずしも十分ではない社会教育予算を使って、その発展を振興していくこととなった。(こうして出発し発展してきた社会教育の各分野のようすは(二)以下でみるとおりである。)

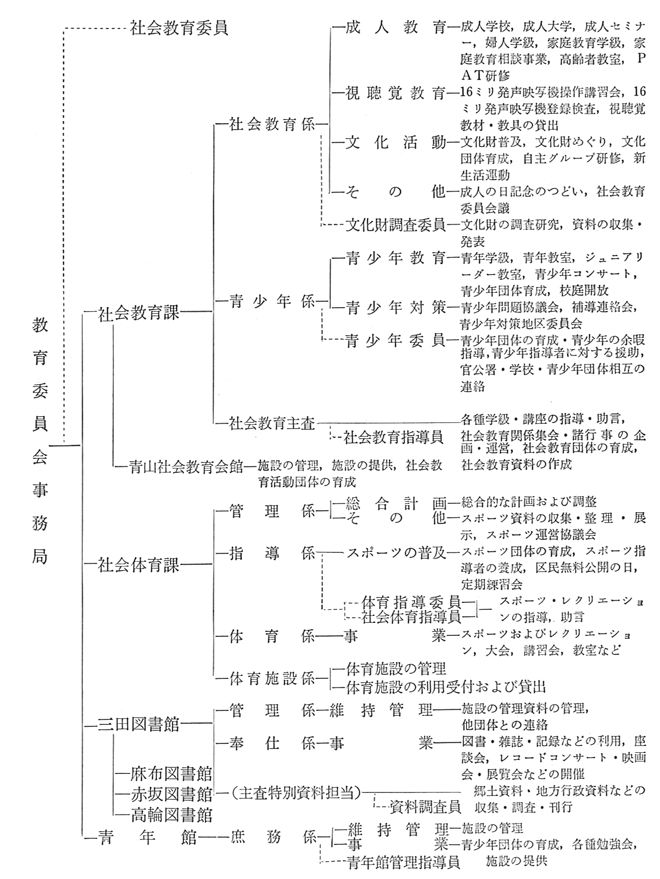

なお、社会教育関係の行政組織は図2のとおりである。

図2 社会教育の組織と仕事 (昭和52年3月現在)

【社会教育予算】 ここでは、予算(つまり社会教育費)から本区社会教育の発展をあとづけてみよう。

戦後初期の昭和二十三年度の区教育費には、社会教育費は含まれておらず、都執行委任の予算に、社会教育費、体育費、図書館費が含まれ、それぞれ、三、四〇〇円、二、〇〇〇円、二万六、九四五円となっている。これは、当時小学校復興費用、中学校建設費などを中心として、五、六三八万円余りであった都執行委任予算の一%にも満たない程度の額であった。

昭和二十七年度をみると、「文化体育費」として六四四万二、三九〇円を計上している。これは区予算全体の一・二四%にすぎず、他の教育費の約三〇分の一であった。(区教育費――学校教育関係――は一億七、九五〇万二、八二七円)

同年度は、これとは別に、都執行委任の社会教育費が二万二、〇〇〇円(同予算の〇・〇〇八%)であった。

昭和二十七年度の社会教育行政組織は、社会教育係と体育係の二係と、麻布および氷川図書館のみであった。ちなみに、それらの規模を示すために職員数をあげると、社会教育課の二係が九名、図書館が二館合計五名、計一四名であった(吏員、雇員、傭員の合計)。

昭和三十年代の初頭は変わらず、昭和二十八年度から文化体育費は教育費にくみこまれる措置がとられた。たとえば、昭和三十二年度をとってみよう。

昭和三十二年度区教育費は、三億三、七九七万九六六円であり、社会教育費はそのうちの二九四万二、七九八円、体育費は一三九万七、九六〇円、図書館費は二二〇万一、八四八円、文化対策費は一〇万円であった(総計六六四万二、六〇六円、一・九%)。これとは別に、都執行委任予算に二万一、〇〇〇円の社会教育費があった。同年度も、社会教育関係職員数は九名であった。

昭和三十年代後半に至って、社会の高度化に対応すべくさまざまな社会教育活動が拡張されてきた。婦人学級、家庭教育学級、新生活運動などの開始はその例である。

こうした要望にこたえるため、社会教育予算も増大した。

昭和三十八年度には、社会教育費が六、七九二万八、九〇〇円、社会体育費が六三二万一五〇円で合計七、四二四万九、〇六〇円となり、教育費の九・五%を占めるに至っている。

昭和三十八、九年度には図書館建設費(赤坂図書館)が含まれている。

昭和四十一、二年度には青年館建設費が計上され、さらには新しい住民ニーズに応えて、昭和四十二年度からは体育館建設用地買収費が毎年度約四億円計上された(昭和四十六年度まで)。さらに、昭和四十三年度からは体育施設整備費、さらに、昭和四十六年度からは総合体育館建設費が計上され、体育施設充実のための予算措置がとられた。

また、昭和四十九年度からは、社会教育会館建設費が計上された。

これらを含んで昭和四十年以降、社会教育費は増加の一途をたどっている。

昭和四十一年度には、社会教育費一億五、四七一万四、〇〇〇円、社会体育費九〇一万五、三〇〇円(計一億六、三七二万九、三〇〇円)となり、教育費に占める割合も一三・〇%となった。

昭和四十四年度には、社会教育費一億二、二七六万八、八〇〇円、社会体育費四億四、八九六万二、〇〇〇円(計五億七、一七三万八〇〇円)で、教育費に占める社会教育費の割合は三一・九%になった。

昭和四十八年度では、社会教育費三億二、一〇三万三、〇〇〇円、社会体育費八億六五三万六、〇〇〇円(計一一億三、七五六万九、〇〇〇円)で、教育費の二三・六%を占めた。

昭和五十一年度現在では、社会教育費五億四四九万円、社会体育費五億三、六八五万四、〇〇〇円(計一〇億四、一三四万四、〇〇〇円)で、教育費の一七・六%を占めている。このように近年は約一〇億の予算が社会教育のために使われている。この額を、人口一人当たりの社会教育費としてあらわすと、昭和五十一年度で三、七六八円に及んでいる。(なお、この額は施設建設費および人件費を除く額を人口で除したものである。)

この予算によって、本区では、校庭開放やトレーニング・センターをも含む多様な社会教育活動の振興にあたっているのである。

| 表29 本区における社会教育予算の推移 | |

| 昭和二八~四二年度 | (単位 円) |

| 年度 科目 | 三八年度 | 三九年度 |

| 一般会計予算 | 三、五一四、三七〇、五八四 | 四、〇五五、七六四、四一五 |

| 教育費 | 七九八、〇五五、七六九 | 七七九、四六七、九九一 |

| 社会教育費 | 六七、九二八、九〇〇 | 四四、四〇〇、〇〇〇 |

| 社会教育総務費 | 八、七三七、八八〇 | 一〇、五五三、〇〇〇 |

| 青少年対策費 | ― | ― |

| 図書館費 | 一六、六三二、八二〇 | 二〇、九八八、〇〇〇 |

| 青年館費 | ― | 二、九五八、〇〇〇 |

| ※図書館建設費 | 四二、五五八、二〇〇 | 九、九九一、〇〇〇 |

| ※青年館建設費 | ― | ― |

| 社会体育費 | 六、三二〇、一五〇 | 六、三五五、〇〇〇 |

| 社会体育総務費 | 六、三二〇、一五〇 | 六、三五五、〇〇〇 |

| ※体育館建設用地買収費 | ― | ― |

| ※体育施設整備費 | ― | ― |

| 人 口 | 二四五、六四九 | 二三九、〇五九 |

| 人口一人当たり社会教育費 [臨時費(※印)を除く] | 一二九・〇一 | 一七〇・五二 |

| 年度 科目 | 四〇年度 | 四一年度 |

| 一般会計予算 | 四、七九一、八一一、九八五 | 五、四二八、〇一二、五〇九 |

| 教育費 | 九五〇、一三二、七一四 | 一、二八四、九一一、二七二 |

| 社会教育費 | 三六、七三八、〇〇〇 | 一五四、七一四、〇〇〇 |

| 社会教育総務費 | 一四、〇五九、〇〇〇 | 一五、八五六、〇〇〇 |

| 青少年対策費 | ― | 五、二〇一、〇〇〇 |

| 図書館費 | 一九、八〇二、〇〇〇 | 二五、五四七、〇〇〇 |

| 青年館費 | 二、八七七、〇〇〇 | 二、九七五、〇〇〇 |

| ※図書館建設費 | ― | ― |

| ※青年館建設費 | ― | 一〇五、一三五、〇〇〇 |

| 社会体育費 | 九、三〇七、〇〇〇 | 九、〇一五、三〇〇 |

| 社会体育総務費 | 九、三〇七、〇〇〇 | 九、〇一五、三〇〇 |

| ※体育館建設用地買収費 | ― | ― |

| ※体育施設整備費 | ― | ― |

| 人 口 | 二三四、八一二 | 二三一、一三〇 |

| 人口一人当たり社会教育費 [臨時費(※印)を除く] | 一九六・〇九 | 二五三・五一 |

| 年度 科目 | 四二年度 | |

| 一般会計予算 | 五、八二四、九七九、四一九 | |

| 教育費 | 一、六九一、八三〇、七五一 | |

| 社会教育費 | 二六四、一〇八、四九六 | |

| 社会教育総務費 | 一五、二四四、〇〇〇 | |

| 青少年対策費 | 五、五三一、〇〇〇 | |

| 図書館費 | 二三、五〇〇、〇〇〇 | |

| 青年館費 | 二、七九五、〇〇〇 | |

| ※図書館建設費 | ― | |

| ※青年館建設費 | 二一七、〇三八、四九六 | |

| 社会体育費 | 三八四、八七六、〇〇〇 | |

| 社会体育総務費 | 八、八六九、〇〇〇 | |

| ※体育館建設用地買収費 | 三七六、〇〇七、〇〇〇 | |

| ※体育施設整備費 | ― | |

| 人 口 | 二二八、一七三 | |

| 人口一人当たり社会教育費 [臨時費(※印)を除く] | 二四五・一六 |

昭和四三~四七年度

| 年度 科目 | 四三年度 | 四四年度 | 四五年度 |

| 一般会計 | 千円 六、八四八、〇〇七 | 千円 七、八四〇、八一一 | 千円 九、一二八、九九二 |

| 教育費 | 二、二一〇、二九七 | 二、六三二、六八五 | 二、九八四、三三九 |

| 社会教育費 | 一三三、〇一四 | 二二〇、〇四六 | 三〇一、六五二 |

| 社会教育総務費 | 三六、三四七 | 四二、九八〇 | 五〇、七七二 |

| 青少年対策費 | 五、七三一 | 六、一〇七 | 七、二四三 |

| 図書館費 | 七二、三五二 | 一一五、九三一 | 一〇九、四三三 |

| 青年館費 | 一八、五八四 | 二〇、〇〇七 | 二一、四四五 |

| ※図書館建設費 | ― | 三五、〇二一 | 一一二、七五九 |

| 社会体育費 | 五〇八、五九六 | 四六九、二八〇 | 四四二、九四〇 |

| 社会体育総務費 | 一五、六九四 | 二〇、三一八 | 一八、三九九 |

| ※体育館建設用地買収費 | 四七三、三八二 | 四四八、九六二 | 四二四、五四一 |

| ※体育施設整備費 | 一九、五二〇 | ― | ― |

| ※総合体育館建設準備費 | ― | ― | ― |

| ※総合体育館建設費 | ― | ― | ― |

| 人 口 (各年一月一日現在) | 人 二二五、七二八 | 人 二二六、一七六 | 人 二二三、九五三 |

| 人口一人当たりの社会教育の 予算額(※印を除く) | 円 六五九 | 円 九〇七 | 円 九二六 |

| 年度 科目 | 四六年度 | 四七年度 | |

| 一般会計 | 千円 一一、七二四、六九九 | 千円 一四、九七〇、八一三 | |

| 教育費 | 三、三六一、七四四 | 四、一八五、八七〇 | |

| 社会教育費 | 二四九、二五六 | 四二〇、四一〇 | |

| 社会教育総務費 | 五二、八六六 | 六七、一五二 | |

| 青少年対策費 | 六、〇〇二 | 七、〇五一 | |

| 図書館費 | 一三四、九六八 | 一七二、八五五 | |

| 青年館費 | 二三、九六一 | 二六、八八八 | |

| ※図書館建設費 | 三一、四五九 | 一四六、四六四 | |

| 社会体育費 | 四一七、五一一 | 四六、〇七〇 | |

| 社会体育総務費 | 三〇、七七一 | 二九、八一九 | |

| ※体育館建設用地買収費 | 三八三、八六三 | ― | |

| ※体育施設整備費 | ― | ― | |

| ※総合体育館建設準備費 | 二、八七七 | ― | |

| ※総合体育館建設費 | ― | 一六、二五一 | |

| 人 口 (各年一月一日現在) | 人 二二二、七四九 | 人 二二〇、九六三 | |

| 人口一人当たりの社会教育の 予算額(※印を除く) | 円 一、一一六 | 円 一、三七五 |

昭和四八~五一年度

| 年度 科目 | 四八年度 | 四九年度 | 五〇年度 | 五一年度 |

| 一般会計 | 千円 二〇、三一二、二三七 | 千円 二五、五三五、三三三 | 千円 二一、〇二三、四八四 | 千円 二三、二六七、四六一 |

| 教育費 | 四、七六〇、七四一 | 六、二二四、五七三 | 五、三七三、七九八 | 六、〇七九、二八三 |

| 社会教育費 | 三二一、〇三三 | 四〇八、四九六 | 六〇一、八〇六 | 五〇四、四九〇 |

| 社会教育総務費 | 七九、〇九九 | 九八、四二五 | 三一一、九五〇 | 三六〇、三八五 |

| 青少年対策費 | 六、八六七 | 六、七八四 | 七、四七二 | 七、〇一九 |

| 図書館費 | 二〇一、七九九 | 二五五、三〇五 | 九二、一三三 | 九四、五八九 |

| 社会教育施設費 | ― | ― | ― | 二八、三九一 |

| 青年館費 | 三三、二六八 | 四二、一七七 | 二一、一八七 | ― |

| ※社会教育施設建設費 | ― | 五、八〇五 | 一六九、〇六四 | 一四、一〇六 |

| ※図書館建設費 | ― | ― | ― | ― |

| 社会体育費 | 八〇六、五三六 | 一、四一九、七〇四 | 二五七、八九二 | 五三六、八五四 |

| 社会体育総務費 | 四六、二七九 | 八九、二七五 | 一三二、九二六 | 一五三、一〇六 |

| 社会体育施設費 | ― | 五八、五一二 | 一二四、九六六 | 一三九、二六三 |

| ※社会体育施設建設費 | ― | ― | ― | 二四四、四八五 |

| ※総合体育館建設費 | 七六〇、二五七 | 一、二七一、九一七 | ― | ― |

| 人 口 (各年一月一日現在) | 人 二一六、七二八 | 人 二一七、二〇〇 | 人 二一〇、九九五 | 人 二〇七、七四七 |

| 人口一人当たりの社会教育 の予算額(※印を除く) | 円 一、六九四 | 円 二、五三四 | 円 三、二七三 | 円 三、七六八 |