港区においては、しかしその後、社会教育活動における視聴覚教育の意義をふまえ、とくに、昭和三十五年度から、一六ミリ教育映写機操作技術講習会を発足させたのに象徴されるように、区独自の活動を積極的に展開することになったのである。

【一六ミリ発声映写機操作技術講習会】 一六ミリ発声映写機操作技術講習会(昭和四十九年度から、一六ミリ発声映写機操作講習会と改称)は、一六ミリ発声映写機を利用して、社会教育活動を行なうために必要な知識と技術を研究・習得し、視聴覚教材・教具の完全な活用と円滑な運営をはかることを目的として発足し、以来毎年定期的に開催されているのであって、講習会修了者には、「一六ミリ発声映写機操作講習修了証」を発行している。なお、この「修了証」の発行事務は、昭和四十三年度から東京都から区に移管されるとともに、各都道府県で取得した映写技術に関する「認定証」も、区で書き換えることが可能になった。「講習修了証」交付状況は表44のとおりである。

| 表44 16ミリ映写機操作講習修了証交付状況 |

| 昭和43年度 |

| 勤 務 先 | 計 | 年 代 内 訳 | ||||||||

| 学 校 | 官公署 | 社会教育 団体他 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||

| 男 女 計 | 11人 32 43 | 44人 9 53 | 12人 9 21 | 67人 50 117 | 1人 3 4 | 28人 35 63 | 20人 7 27 | 15人 4 19 | 2人 1 3 | 1人 0 1 |

昭和44年度

| 勤 務 先 | 計 | 年 代 内 訳 | ||||||||

| 学 校 | 官公署 | 社会教育 団体他 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||

| 男 女 計 | 43人 47 90 | 62人 26 88 | 27人 6 33 | 132人 79 211 | 4人 2 6 | 63人 51 114 | 38人 18 56 | 21人 6 27 | 5人 2 7 | 1人 0 1 |

昭和45年度

| 勤 務 先 | 計 | 年 代 内 訳 | ||||||||

| 学 校 | 官公署 | 社会教育 団体他 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||

| 男 女 計 | 13人 55 68 | 64人 19 83 | 67人 9 76 | 114人 83 227 | 4人 40 44 | 61人 34 95 | 42人 5 47 | 31人 3 34 | 5人 0 5 | 1人 1 2 |

昭和46年度

| 勤 務 先 | 計 | 年 代 内 訳 | |||||||||

| 学 校 | 官公署 | 社会教育 団体他 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | ||

| 男 女 計 | 13人 11 24 | 83人 32 115 | 53人 21 74 | 149人 64 213 | 2人 2 4 | 55人 43 98 | 40人 10 50 | 46人 8 54 | 4人 1 5 | 0人 0 0 | 1人 0 1 |

昭和47年度

| 勤 務 先 | 計 | 年 代 内 訳 | |||||||||

| 学 校 | 官公署 | 社会教育 団体他 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | ||

| 男 女 計 | 4人 10 14 | 81人 14 95 | 66人 27 93 | 151人 51 202 | 2人 0 2 | 41人 27 68 | 50人 12 62 | 37人 7 44 | 15人 4 19 | 5人 1 6 | 1人 0 1 |

昭和48年度

| 勤 務 先 | 計 | 年 代 内 訳 | ||||||||

| 学 校 | 官公署 | 社会教育 団体他 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||

| 男 女 計 | 11人 16 27 | 71人 21 92 | 62人 57 119 | 144人 94 248 | 1人 0 1 | 59人 27 86 | 37人 19 56 | 32人 10 42 | 8人 1 9 | 7人 0 7 |

昭和49年度

| 勤 務 先 | 計 | 年 代 内 訳 | |||||||||

| 学 校 | 官公署 | 社会教育 団体他 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | ||

| 男 女 計 | 13人 14 27 | 54人 18 72 | 52人 22 74 | 119人 54 173 | 0人 1 1 | 35人 37 72 | 36人 7 43 | 32人 5 37 | 7人 5 12 | 3人 2 5 | 2人 1 3 |

昭和50年度

| 勤 務 先 | 計 | 年 代 内 訳 | ||||||||

| 学 校 | 官公署 | 社会教育 団体他 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||

| 男 女 計 | 4人 12 16 | 39人 13 52 | 40人 13 53 | 83人 38 121 | 1人 0 1 | 27人 19 46 | 30人 13 43 | 18人 5 23 | 5人 1 6 | 2人 0 2 |

昭和51年度

| 勤 務 先 | 計 | 年 代 内 訳 | ||||||||

| 学 校 | 官公署 | 社会教育 団体他 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | ||

| 男 女 計 | 12人 29 41 | 45人 14 59 | 36人 7 43 | 93人 50 143 | 1人 0 1 | 41人 28 69 | 30人 18 48 | 17人 4 21 | 4人 0 4 | 0人 0 0 |

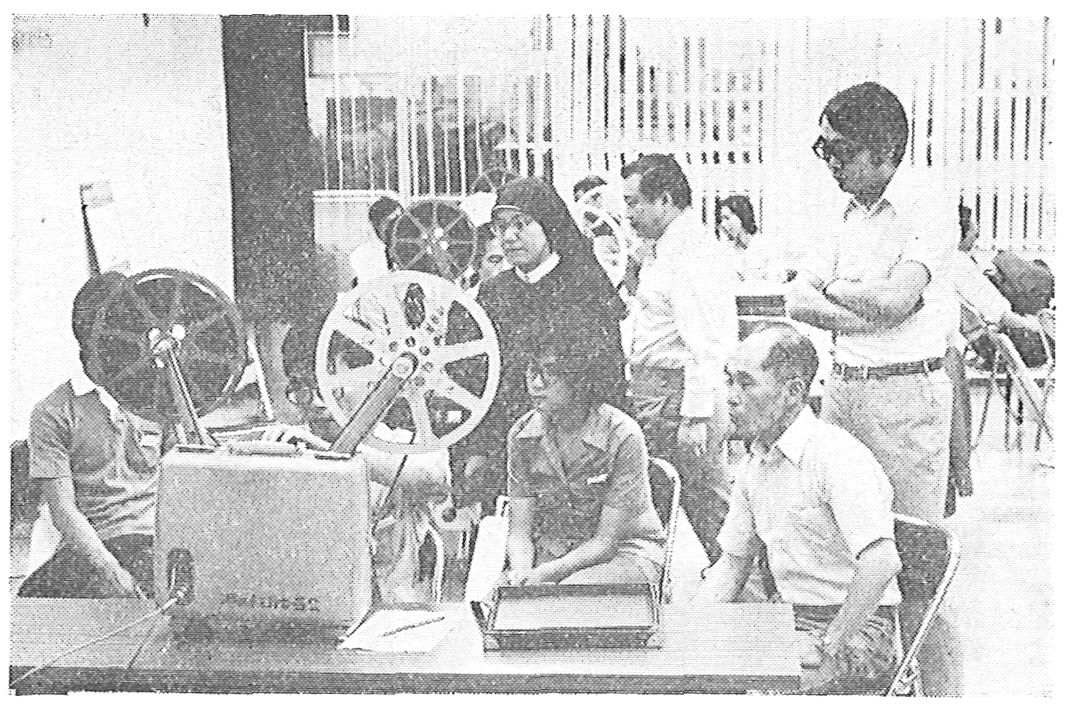

16ミリ映写機操作講習会(昭和52年7月――青山社会教育会館)

教育委員会が所有している社会教育用の一六ミリ発声映写機、同映画フィルム、スライド映写機、同フィルム、紙芝居などの視聴覚教材・教具は、社会教育団体、学校、官公署などに無料で貸し出されている。

昭和五十二年三月三十一日現在、教育委員会に登録されている映写機は、学校五三台、官公署六三台、社会教育団体一九台の合計一三五台である。

なお、昭和五十二年三月三十一日現在の貸出教材・教具一覧および昭和四十三年以降の一六ミリ映写機、フィルムの貸出し状況は、表45のとおりである。

| 表45 貸出教材・教具(社会教育関係) | (昭和52年3月31日現在) |

| ① 貸出計 |

| フィルム本数 三四八本 | 映写機 一一台 スクリーン 一一枚 スライド映写機 二台 スライドフィルム 五〇〇本 紙芝居 三〇篇 暗幕 八枚 | |

| 内 訳 | 社会教育映画 一一〇本 記録映画 二四本 劇映画 三七本 動画人形劇映画 六四本 交通安全映画 二八本 東京ニュース 七六本 スポーツ 九本 | |

② 一六ミリ映写機貸出状況

| 年度 貸出先 | 四三 | 四四 | 四五 | 四六 | 四七 | 四八 | 四九 | 五〇 | 五一 |

| 幼稚園 | 七台 | 六台 | 七台 | 一二台 | 一一台 | 一二台 | 一一台 | 一一台 | 一三台 |

| 小学校 | 一 | 五 | 一 | 五 | 四 | 三 | 四 | 一 | 〇 |

| 中学校 | 一 | 〇 | 三 | 〇 | 二 | 〇 | 五 | 〇 | 〇 |

| 高 校 | 一 | 二 | 三 | 四 | 三 | 二 | 一 | 一 | 三 |

| PTA | 〇 | 三 | 一 | 一 | 四 | 一 | 七 | 六 | 〇 |

| 官公署 | 四二 | 三九 | 四〇 | 四六 | 四八 | 四五 | 二五 | 五二 | 四〇 |

| こども会 | 七 | 一四 | 一五 | 一八 | 一三 | 一二 | 二三 | 二六 | 一一 |

| 青年団体 | 一〇 | 一六 | 一七 | 二四 | 二六 | 一六 | 一二 | 一五 | 一 |

| 婦人団体 | 四 | 〇 | 三 | 四 | 七 | 二 | 一 | 一 | 二 |

| 町 会 | 二七 | 一二 | 一二 | 一〇 | 一九 | 二五 | 二二 | 二八 | 一三 |

| 会 社 | 一八 | 三八 | 二一 | 二六 | 二八 | 二一 | 一九 | 二四 | 三五 |

| その他 | 二九 | 三一 | 一〇四 | 一一二 | 八一 | 七五 | 一一九 | ||

| 計 | 一一八 | 一三四 | 一五二 | 一八一 | 二六九 | 二五一 | 二一一 | 二四〇 | 二三七 |

③ 一六ミリフィルム貸出状況

| 年度 貸出先 | 四三 | 四四 | 四五 | 四六 | 四七 | 四八 | 四九 | 五〇 | 五一 |

| 幼稚園 | 五五 | 六四 | 六六 | 一二〇 | 八五 | 八九 | 八二 | 八〇 | 一一八 |

| 小学校 | 一三三 | 九四 | 六〇 | 八四 | 六八 | 六五 | 三三 | 三七 | 四五 |

| 中学校 | 一九 | 三 | 四〇 | 三 | 三二 | 三一 | 六三 | 三〇 | 三八 |

| 高 校 | 二四 | 三〇 | 二三 | 一五 | 八 | 〇 | 〇 | 三 | 二〇 |

| PTA | 三七 | 二七 | 一六 | 五 | 二三 | 一一 | 六五 | 三四 | 二七 |

| 官公署 | 一一九 | 八四 | 一六八 | 一一八 | 一八三 | 二三三 | 一三九 | 一六七 | 八七 |

| こども会 | 一六 | 六三 | 六九 | 一七七 | 七五 | 五一 | 九一 | 八五 | 四六 |

| 青年団体 | 一三 | 二八 | 四一 | 三一 | 四五 | 二三 | 二〇 | 二四 | 五 |

| 婦人団体 | 三四 | 二 | 一七 | 一六 | 三五 | 二七 | 四 | 一六 | 一七 |

| 町 会 | 七四 | 三七 | 三七 | 五一 | 六七 | 七〇 | 七四 | 七一 | 五七 |

| 会 社 | 一二 | 四六 | 六五 | 一四〇 | 一四〇 | 七八 | 五七 | 五一 | 一二〇 |

| その他 | 八二 | 一七九 | 三四一 | 二九四 | 一九五 | 一五一 | 一一九 | ||

| 計 | 五三六 | 四七八 | 六八四 | 九三九 | 一、一〇二 | 九七二 | 八二三 | 七四九 | 九二三 |

右の表に見られるように、貸出件数は映写機、フィルムのいずれについても、昭和四十七年度をピークに減少傾向を示しているが、昭和五十一年度に至って再び増加を示している。これは、社会教育活動が活発になり、地域活動のために、計画的に活用する利用者(団体)や学習の教材に利用するグループが増加してきたことによるものである。

あらためていうまでもなく、視聴覚教育活動本来の任務が、単に機器・機材等の貸し出しだけにあるのではなく、そうした仕事が視聴覚教育の内容的吟味と密接に関連し合いながらすすめられねばならないものである。そのような意味において、港区社会教育行政当局が視聴覚教育の今後の本質的あり方について次のようにのべていることは重要な意味をもつものと思われる。

これからの視聴覚教育は、(中略)社会教育における視聴覚ライブラリーの役割を単に教材や教具の貸出しにとどまらず、利用についての指導、助言、研修のほかに、情報資料の作成や提供、研究等の必要な機能を総合した「視聴覚センター」に脱皮すべきであろう。そのためには、早急な専門施設の建設や設備の充実とともに専門職員の配置、指導者の研修や養成の努力がなされなければならない。