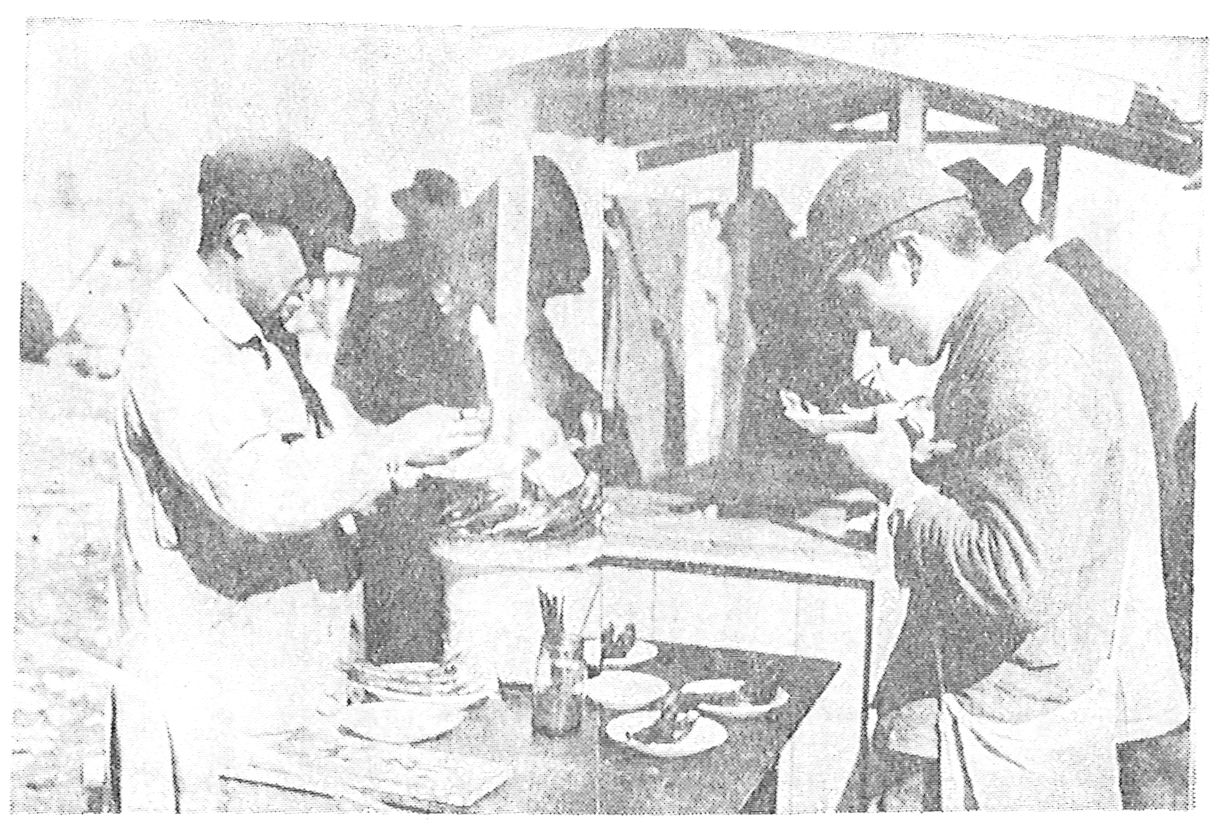

ヤミ値のいわしで飢をしのぐ――新橋のヤミ市で

三根生九大『終戦直後下巻・日本人がひたすらに生きた日々』

(昭和49年9月30日・光文社カッバ・ブックス)より。

表2 営団支所食糧配給遅配状況一覧

(昭和21年6月17日現在・6月18日午後3時調査)

| 支所名 | 配給 所数 | 遅配 所数 | 遅配 平均 |

| 芝 | 13 | 13 | 22.1 |

| 赤 坂 | 2 | 2 | 20.7 |

| 麻 布 | 5 | 5 | 21.0 |

| 全区部合計 | 557 | 557 | 20.4 |

『朝日新聞』(昭和21年6月19日付)より作成。

住む家も極端に不足していた。戦災で家を失い、焼跡にそのまま残る人々のために赤坂区では、強制疎開で取りこわした家から集めておいたガラス戸五枚・畳三枚を一戸ずつに配った。焼けトタン・古木材で半地下の壕舎を修理し、小屋を建てて雨・風をしのいだ。雨がふれば傘も長靴もなくて仕事にも働きにも出られなかった。ふとん、かやも無くて苦労した。区役所の一隅には、熔(と)かして鍋にするため回収した鉄かぶとが山とつまれていたが、鍋・釜にも欠いた(『婦人の友』昭和二十年八・九月号)。

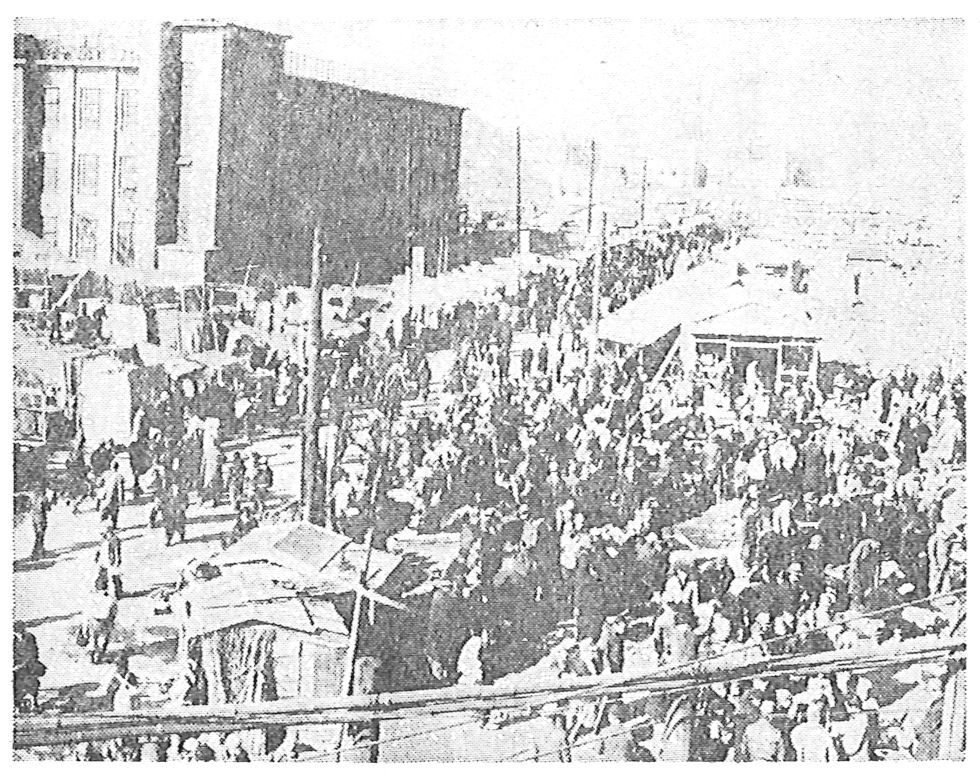

新橋駅前ヤミ市の雑沓ぶり

三根生久大『終戦直後下巻・日本人がひたすらに生きた日々』

(49.9.30・光文社カッバブックス)より。

【麻布区の住宅事情調査】 焼け残った家に同居するという例も少なくなかった。麻布区の調査戸数一六二四戸のうちで、同居者をおいている住居は七四六戸で全戸数の四七%にのぼった(佐藤鑑「大住宅開放論」『社会評論』昭和二十一年六月号)。たとえ同居できても、食糧不足のために、同居者間の葛藤、にくしみ合いは、お互いに耐えられない辛さだった(古田たき「私の場合」『婦人公論』昭和二十三年二月号)。