また、新橋には「歩くヤミ市」という珍商売も出現した。

「『その洋服三十枚、靴二十枚で買った』――雑沓の道を通ってゐると突然かういふ声に呼びとめられる。誰が誰に話しかけてゐるのだらうと見廻すと、トタンに袖を引張られる。通る人間の衣類、履物を身ぐるみ買はうといふ新奇な商売が生まれてゐるのだ……一枚とは十円札……。二、三歩先の男は呼びとめられて……上衣を買ってゐる。少し垢でひかってはゐるが品は黒サージ、それが八十円だった。……売りたい人と買ひたい人とで朝の五時から夜は八時頃までこの人の流れは引っきりなし、……やかましい許可証もいらず……資本不要の歩きあきない、しかも一日の儲けざっと五百円はあるといふのだからたまらない。……この歩く闇市のほんとの姿はまともな物交市場でも古物市場でもなく動く商品の六割から八割までは盗品らしい。……」(「歩く闇市と〝その洋服買った〟新橋に現れ出た新商売」『朝日新聞』昭和二十一年六月九日付)。

当時、一日五〇〇円という、このヤミ商人の収入は、政府が打ち出した標準家庭の一ヵ月の家計にも相当するものであった。

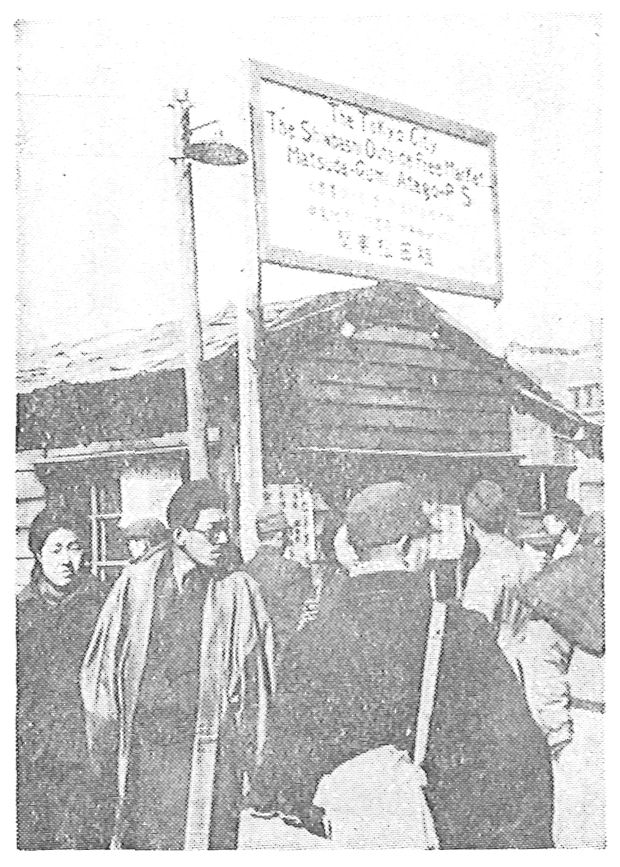

【新橋ヤミ市で乱闘事件】 昭和二十一年四月、新橋駅西口広場に芝西久保桜川町(現 虎ノ門一丁目)に事務所を置く松田義一(松田組)は、「新橋新生マーケット」の建設工事に着手した。ところが、ヤミ市にいる台湾省民の露店商たちの入居要求を松田組が拒否した。そして、六月十日深夜に松田組長が三組員から暗殺されるという事件が起こったが、松田組は十七日マーケットの棟上げ式をあげた。台湾省民約二〇〇人は話がついていないので工事の中止を要求し、松田組の五十数人と小ぜりあいとなり、愛宕警察署員一個小隊三〇人とMP一〇人が出動して、双方を解散させた。

新橋にあった関東松田組マーケット

『終戦直後・日本人がひたすらに生きた日々』(49.9.30・光文社カッパ・ブックス)より。

愛宕署の依頼でGHQ東京憲兵隊司令部は、①松田組のマーケット建設は続行してよい、②占領軍以外の民間外国人には日本の法律を適用せよ、③第三地区の入居問題は日本の裁判所で決めよ、という解決案を示した。華商側はこれを不服とし、MPの通訳をした元愛宕署巡査部長が松田組に身びいきをしたためだとして、暴行を加える事件を起こした。これをきっかけに相互に血が血をよぶ事件が頻発し、ついに七月十九日には、松田組側は機関銃二丁、ピストル五〇丁、日本刀を持ち出し……千数百人を動員、華商側も京橋の昭和国民学校の一隅にあった東京華僑総会に約五〇〇人が結集して、まるで戦争騒ぎになった。中国軍事代表団僑務処の林定処長が説得し誘導してきたトラックをめがけて、機関銃が火をふいた。幸い新橋での全面衝突は避けられたが、これが渋谷に飛火して、華商と警官隊の間での、ピストルの銃撃戦となってしまった。両事件があった翌日の七月二十日、新橋マーケットはGHQ東京憲兵隊司令部から閉鎖命令を受け、同月二十三日までに取りこわされたし、全国各地のヤミ市は八月一日に一せい取締りをうけた。一方、在日華商の威勢も急速に後退していった(大島幸夫『人間記録 戦後民衆史』六五頁以下)。