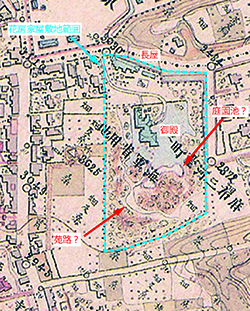

図2-5-2-2 明治初期の旧花房家屋敷地

東京都埋蔵文化財センター編『旗本花房家屋敷跡遺跡』(東京都埋蔵文化財センター調査報告第306集、2015)から転載 一部加筆

原図は(一財)日本地図センター複製「五千分一東京図測量原図」

池の内部に青山上水(万治三年〈一六六〇〉開削)から引き込まれた木樋と井戸が存在する点から、池の原型は花房家が当地を取得する以前にこの地を所持していた土佐中村藩山内家の時代(万治元年〈一六五八〉から延宝七年〈一六七九〉)に作られたと考えられる。屋敷地が花房家に移った後も池は引き続き存在していたが、池の周囲の空地には多くの地下室が作られており、庭園空間を収納スペースとしても利用していたようである。

一八世紀前葉にはこれらの地下室の利用も終わり、一八世紀後葉になると池は調査地北側から北西側へと大きく拡張された。西側には苑路と見られる道路状遺構も作られており、池を中心とした池泉回遊式庭園が調査地のほぼ全面に広がることとなる。また、池の東側に掘られた大規模な土取り穴は、屋敷地内での造成が行われたことを示唆しており、このことから一八世紀後葉で屋敷地での空間利用状況は大きく変化したであろうことが推測される。

その背景として、一八世紀後葉の花房家では、

・ 明和五年(一七六八)、当主であった花房正域(まさくに)が定火消としての役宅での居住を終え、麻布六本木屋敷に家族と移り住む。

・ 明和七年(一七七〇)、豊後佐伯(さいき)藩毛利家から養子正応(まさあつ)を迎える。

・ 天明五年(一七八五)、正域が大番頭に就き、寛政元年(一七八九)に下屋敷を拝領する。

といった屋敷の居住人員の増加や当主動向の大きな変化があり(渋谷 二〇一五)、これが屋敷地内の造成につながったとも考えられる。また、江戸内では一八世紀後葉に庭園文化が急速な盛り上がりを見せ、一一代将軍徳川家斉(いえなり)を中心として武家の間では庭園での回遊や遊興が多く行われるようになった。花房家屋敷における庭園空間の整備は、幕府要職を歴任し、最終的に大番頭にまで登り詰めた正域が、庭園文化の渦中に身を置いた結果である可能性が十分に高いと言えるだろう。

また、花房家屋敷跡からは、地下室(二四六号遺構)の中から黒色火薬が入った陶器大甕五個が発見されている(口絵7、東京都埋蔵文化財センター編 二〇一五)。甕は一七世紀後葉の所産と考えられ、それに近い年代に地下室の中に収められたものだろう。武家屋敷地から黒色火薬が出土した例は他になく、火薬そのものも幕末から伝来するものが数例認められるのみであり、江戸時代中期における火薬の使用について重要な知見をもたらす発見と言える。

壺の容量から見て最大で二〇〇キログラム近い火薬の保管が可能であると推定されるが、これは町奉行所同心が一年間の鉄砲の稽古で使用するおよそ二・七倍に相当する(渋谷 二〇一五)。当時これほどの大量の火薬を私的に保有することはまず不可能であり、この黒色火薬は公用のものであったと考えるのが妥当であろう。一七世紀後葉に花房家当主であった正次(まさつぐ)(幸昌(よしまさ))は、天和三~貞享三年(一六八三~一六八六)まで、百人組之頭という鉄砲や火薬と深い関わりのある役職に着いた人物であることも、この推論を裏付ける要素の一つとなるが、なぜ私邸である麻布六本木屋敷の地下室に火薬が収められ、さらにそのまま現代まで残されたのか、という疑問は残る。その答えとして、一七世紀後葉の四代将軍徳川家綱(一六四一~一六八〇)の時代以降政権が安定し、軍備として保有していた火薬が地下室内に放棄されたという可能性も考えられるが、正次は貞享三年(一六八六)に越度(おちど)により逼塞(ひっそく)となり、そのまま役職に復帰することはなかったことを考えれば、屋敷に持ち込まれていた黒色火薬が当主の役職解任によりその使途を失い、地下室に収められたまま現代に至った可能性も十分に考えられよう。 (合田恵美子)