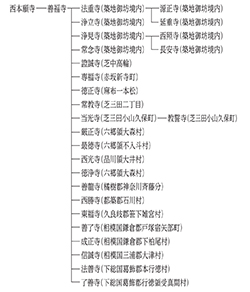

図3-2-2-1 麻布善福寺の本末関係(部分)

「東国十三ヶ国末寺帳」本願寺史料研究所編『本願寺教団史料』関東編(浄土真宗本願寺派、1988)をもとに作成。寺院所在地が武蔵国の場合は、国名を省略。

先述の「寺社書上」や『御府内寺社備考』の善福寺の記事を確認すると、図3-2-2-1の寺院以外にも、長専寺(築地御坊境内)・経覚寺(きょうかくじ)(芝金杉)・安楽寺(同前)・浄照寺(じょうしょうじ)(甲斐国都留郡奥山村)・善覚寺(ぜんかくじ)(伊勢国飯高郡松坂)・善慶寺(伊勢国度会(わたらい)郡山田)が末寺として挙がっている。この内の善慶寺は、天保一四年(一八四三)八月付「伊勢国善慶寺一札」(麻布善福寺文書)では所在地が度会郡神社(かみやしろ)村と記されている。

また、以上の末寺とは別に、善福寺の境内には地中(じちゅう)(境内寺院)一三か寺(光善寺・西福寺・専光寺・金蔵寺・福泉寺・善正寺・真福寺・善通寺・善光寺・稱名寺(しょうみょうじ)・淨廣寺(じょうこうじ)・西重寺・浄泉寺)があり、善福寺の運営にも関わっていた。

本寺は末寺に対して一定の権限を持っていた。例えば、文化期(一八〇四~一八一八)頃に西本願寺で作成された記録「故実公儀書上」(『教団の制度化』)では、本山から末寺へ他の末寺を預けて、前者の末寺を上寺(うわでら)とし、後者を下寺(したでら)とするとある。そして、下寺が本山に願い出る際は、上寺が取り次ぐとある。上下関係が幾重(いくえ)にも連なっている場合、末端の寺院が本山へ願い出るには手間を要するが、順番に上寺が取り次ぐことになる。さらに、軽い事柄であれば、上寺は下寺を独自に処罰できるとある。下寺を支配するのではなく、預かって取り次ぐのが上寺であるとも記されているように、上寺が末寺に対する本山の支配権を代行できるというわけではなかった。こうした権限のあり方は、宗派によっても異なってくる。 (上野大輔)