青山御手大工町は現在の青山通り沿いに位置し、武家屋敷がひしめくなかに点在する町の一つである(図4-1-2-1)。「町方書上」によると、幕府の御家人である御手大工衆二五人は、当初は本所入江町(現在の東京都墨田区緑)続きの場所に町屋敷を拝領したが、天和(てんな)三年(一六八三)七月にその土地は幕府の用地となり、青山大膳亮(だいぜんのすけ)(幸利(よしとし)、摂津尼崎藩四万八〇〇〇石)の元屋敷地の一部を代替地として与えられた。すでに寛文元年(一六六一)から町屋が建てられていた場所と合わせて、一つの町になった(町奉行支配になった年代は不明)。町人地に存在する武士の拝領屋敷を拝領町屋敷というが、青山御手大工町のように同役のものが集団で組屋敷とした場合は大縄拝領町屋敷という(本章二節三項参照)。

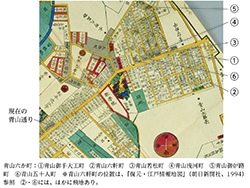

図4-1-2-1 青山御手大工町周辺図(上部が北)

「東都青山絵図」(青山渋谷絵図、部分)国立国会図書館デジタルコレクションから転載 一部加筆

「町記」には「御手大工町一町、寛文三卯年、本所より当所に移る」とある。しかし、隅田川東岸の本所に屋敷を持つ武士たちが、度重なる水害により別の場所への移転を認められたのは天和二年(一六八二)であることから(『徳川実紀』第五篇)、大工衆による青山の町屋敷の拝領年代は、「町方書上」に記されたとおり、これを受けた天和三年と理解できる。「町記」の記載は、町屋の成立年代(寛文元年)と大工衆の拝領年代(天和三年)が混同されたことによる誤記と考えられる。