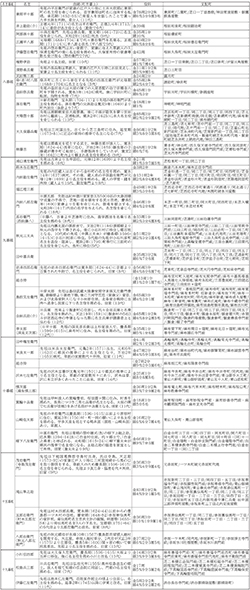

表4-1-4-1は、港区域の町人地に存在した江戸時代後期の名主の一覧である。名主の支配町をみると、八番組の桜田備前町(現在の西新橋一丁目)の阿部孫十郎や芝口三丁目(現在の新橋三丁目)の深野長兵衛のように、一か町のみを治める名主もみられる一方で、九番組の芝金杉の一四か町を治める内田勘左衛門、三田一八か町の秋元三太夫、麻布一九か町の島田又左衛門、飯倉一四か町の会田兵助、十番組の白金一六か町の柳下八左衛門、十五番組の赤坂・青山二二か町の滝山隼之助などのように、一〇を超える町々を治める名主も存在した。

表4-1-4-1 港区域の名主-由緒・役料・支配町

弘化2年(1845)5月『町々役料高書上』乾・坤(東京都、1969)、由緒は文政10~11年(1827~1828)『町方書上』五・六(江戸東京博物館友の会、2014)をもとに作成

注1)名前の苗字は『重宝録』二(東京都生活文化局広報広聴部情報公開課、2001)による(八番組の孫右衛門〔に相当する名主〕の記載はない)。

注2)『町々役料高書上』と『重宝録』で名主の名前が異なる場合は、『重宝録』の表記を括弧内に示した。

注3)『町々役料高書上』『重宝録』と『町方書上』で名前が異なる場合、家名が同じであるなど同一の家と判断できるものは、「由緒」欄に名前を※で示した上で由緒を掲載した。

注4)「由緒」欄の〈□代〉は、「町方書上」作成時点で、その家が何代続いているかを示すものである。

注5)役料と支配町の括弧書きは『重宝録』による(『町々役料高書上』では合計金額が記されていない)。

注6)支配町の/は役料の負担の単位(複数町が共同で負担する場合は・で並記)。

注7)『町方書上』に由緒の記述があるが、『町々役料高書上』では確認されない名主は以下のとおりである。

・忠之助(高輪北横町):寛政8年(1796)に名主の田中吉太郎が退役。同9年に高輪台町の家持次郎兵衛が名主役となる。苗字は広沢であるが、当代の忠之助は実家苗字の田沼を名乗る。旧家〈4代〉

・市兵衛(麻布市兵衛町):先祖は上野国西部(「西上州」)の郷士黒沢八左衛門の類族か。苗字黒沢。慶長期(1596-1615)に郷民の推挙により名主役を務める。草分地面所持。旧家〈10代〉

・次郎左衛門(麻布永坂町):先祖の安能次郎左衛門は往古より麻布村に住み、慶長期より名主役を務める。草創の屋敷に住居。旧家〈12代〉

・房太郎(麻布竜土町):先祖は当麻氏。西久保辺りの長百姓で、当所へ移転し民家を草創、代々名主役を務める。中興先祖の利兵衛は万治元年(1658)病死。旧家〈9代〉

・与右衛門(芝森元町):先祖は本丸硎師竹屋伊右衛門弟。元禄12年(1699)見立名主〈7代〉

・惣次郎(芝西応寺町):父惣治郎は赤坂田町の元名主。名主役・肝煎役精勤により、悴鍋次郎が惣次郎と改名し跡役を命じられる。

名主の家の由緒も様々であるが、北面の武士(上皇の身辺警護)を祖として源頼朝から秋元の名字を下賜されたとする三田の秋元家や、先祖が南北朝時代に南朝の雑色(ぞうしき)(朝廷の下級職員)を務めたとする白金(しろかね)の柳下(やぎした)家など、かつては武士であった者や朝廷に仕える身分であった者が当地に土着し、地域の有力者になったとする家が見られる。本芝の内田家は「芝地一面」を領有する「武士百姓」であったと伝えられている。このような名主は一般の住民とは異なり、町人のなかでも身分的に上位に位置する権威的な存在であったと考えられる。こうした権威の象徴として、名主は一般の町人には許されていない玄関を自宅に構えることが許されていた。上記以外の名主家の多くも、文政一〇~一一年(一八二七~一八二八)の時点で数代から十数代に渡って代を継いでおり、家名としては代々にわたって存続したといえる。