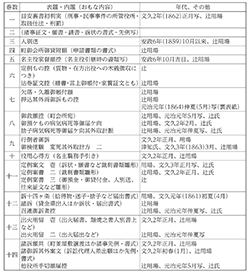

「辻氏御用留」の各巻の概要は表4-1-4-2のとおりである。一〇巻のように職務に必要な心得なども記されているが、大半は町の側から諸役所に提出された訴状・願書・届書の類であり、実際に作成・提出された書類の写しもあれば雛形もある。その内容は、刑事・民事の事件に関する訴訟・裁判、住民の転入(人別送(にんべつおくり))、町会所金の貸付願、住民の出奔(しゅっぽん)(欠落(かけおち)・久離(きゅうり))、捨て子や行倒人、火災の届け出など、多岐にわたる。

表4-1-4-2 「辻氏御用留」の各巻構成

「辻氏御用留」東京大学法学部法制史資料室所蔵

小國喜弘「幕末江戸周縁部の町・町名主に関する一考察-『辻氏御用留』の分析を中心に」『論集きんせい』12(1990)参照

名主は、自身が治める町々で発生する日常・非日常の様々な事案に対処したことが知られるが、これらの案件は名主のもとで完結するのではなく、事案の内容に応じて、関係する書類が諸役所に提出された。大半の宛先は「御番所(ごばんしょ)様」つまり町奉行所であるが、それ以外にも、普請方(ふしんかた)役所(土木工事を管掌)、火付盗賊改(ひつけとうぞくあらため)(江戸市中と近郷の放火・窃盗・博奕(とばく)などの取締・犯人逮捕)、鳥見方(とりみかた)(鷹場の巡視)、養生所、町会所、町年寄(まちどしより)役所などを確認できる。これらの多くは武士が担う領主側の役所であるが、町会所は勘定所御用達(かんじょうしょごようたし)の豪商が実務の中核を担い、半官半民の性格を持つ。町年寄は名主の上位に位置する最上位の特権町人で、樽屋・奈良屋・喜多村の三家による世襲であった。彼らが名主と町奉行所の間に介在するときもあれば、名主と町奉行所が直接やりとりをすることもある。

江戸の町奉行所は、町人地の裁判・警察・防火といった治安維持、つまり将軍の城下町を守ることを主要な任務とし、個々の町や名主では対応できない広域都市行政も担うようになった。普請方役所などのように特定の職務を専管する役所も見られるが、名主は、町奉行所をはじめとするこれらの領主側の役所、および町会所や町年寄と、町の住民との間で、多様な事務を担った。名主は、町奉行-町年寄-名主-月行事という、江戸の町人地の支配体系を機能させ、領主による町人地の支配を支えたといえる。江戸の町々は、住民の自治と領主の支配の双方で成り立っていたが、名主はその両者をつなぐ要の役割を担ったのである。

(髙山慶子)