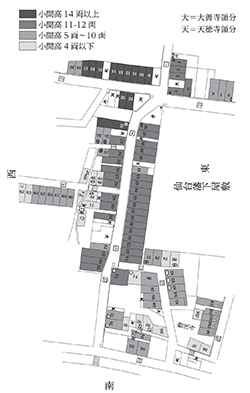

「麻布本村町沽券図」(図4-2-2-4)は延享沽券図の写で、町内のうち幕領分の町屋敷のみ一〇三筆に関して、一六のグル-プ([1]~[16])に分割して表記している(岩淵 二〇一七)。「町方書上」と切絵図に載る地名と照合すると、おおよそ[1]・[2]は谷戸町、[3]は上ノ町、[4]・[5]は仲町(新町・東西横町)、[6]~[9]は「西之方ニ而(にて)地高之所」でかつての白銀御殿に通じていた御殿新道(西ノ台)、[10]~[16]は「南之方三ケ町」(南町・仲南町・大南町 ほか曹渓寺(そうけいじ)の名僧絶江紹提(ぜっこうしょうだい)の名にちなんだ総称として「絶江」)に対応すると思われる。

図4-2-2-4 麻布本村町沽券図の概略図

岩淵令治「江戸の沽券図について」『国立歴史民俗博物館研究報告』204(2017)を転載 一部改変

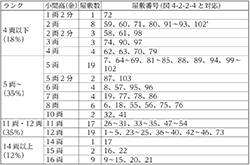

表4-2-2-1 麻布本村町の小間高

岩淵令治「江戸の沽券図について」『国立歴史民俗博物館研究報告』204(2017)から修正のうえで転載

各屋敷の小間高は、最低が金一両二分(72)、最高が一六両(九屋敷)と同じ町内でも幅がある。この小間高を価格別に集計したのが、表4-2-2-1である。ピ-クが五両、一一両、一二両にあるため、便宜的に四つのランクに分け、図4-2-2-4にもランクを示した。最高ランクとした一四両以上は一二筆(一二パ-セント)で、[3]上ノ町に集中し、ほか上ノ町に近い[4]仲町の町屋敷22となる。次のランク一一両・一二両が最も多く三六筆(三五パ-セント)で、谷戸町の[1]、仲町の[4]・[5]に集中する。三番目の五両から一〇両までは三七筆(三五パ-セント)で、五両が一九筆を占める。分布は谷戸町の東[2]、御殿新道の[6」・[8]、南之方三ヵ町の[10]~[12]、[14]・[16]となる。四番目の四両以下一九筆(一七パ-セント)は、三番目と同じく、御殿新道の[8]の西端と[7]・[9]、「南之方三ケ町」の[11]の奧、[13]・[15]となる。したがって、小間高の評価額は、仙台坂に面した上ノ町[3]、次いで同じく仙台坂に面したか接した谷戸町[1]・[2]、および新道に面する仲町[4]・[5]、そして、最も評価が低いのが奴坂に面した御殿新道[7]~[9]、薬園坂([10])などに面した「南之方三ケ町」[10]~[16]となろう。このうち、仲町は、寛文元年(一六六一)に仙台藩の下屋敷拝領で「奥州街道」が取り込まれてしまったために新たに作られた道に展開し、その段階で「不残百姓商売家」となった「新町」であった。各町とも角屋敷にはそれほど小間高の差は見られず、面した通りが小間高に大きな影響を与えているといえよう。

次に地主をみていきたい。一〇三筆のうち、家守を置いている屋敷は四二筆であり、全体の約四割にあたる。このうち一一筆一一人はほかに町内に屋敷を所持していない者である。また一三筆は、六人の者が複数所持して家守を置いている。三屋敷以上所持しているのは、七兵衛(24・25・36・57)を筆頭に、五兵衛(41・64・73)、又右衛門(23・55・81)である。この二四筆一七人は「地主」と表記されており、居所は示されないものの、他町に住む不在地主の可能性がある。

一方、「家守」を置かない居付地主は「家持」ではなく、「家主」と表記されている。例外は、「地主」表記の八郎兵衛(15)、源兵衛(32)、市兵衛(33)、市郎右衛門(48)、兵右衛門(60)、五郎左衛門(70)、弥右衛門(102)である。ここでは例として、「町方書上」で「草創人」とされる四人についてみておきたい。押印がないため特定は不可能だが、江州(ごうしゅう)(現在の滋賀県)出身で佐々木氏・武田氏に仕え、天正七年(一五七九)に信州から当町に移住したという伝承を持つ作左衛門は、76・91・94の家主であろう。また、鎌倉日出川福泉谷の出身で文禄二年(一五九三)に麻布村に来住した五郎左衛門は、39・63・69・70の家主・地主であろう。このほか、八郎兵衛は4・15・21・31の家主・4の地主、市郎右衛門は48の家主と考えられる。本図では「家主」の居所が書かれていないが、「家守」が置かれない場合も考慮すると、町内の者が複数の屋敷を所持している可能性が高い。

以上、四点の沽券図を見てきた。江戸の中心部ではない港区域内にあっても、小間高からみて、大通りに面し、繁華な地ほど地価が高く、また町屋敷の売買が活発で、地主の不在化が進んでいることがうかがわれよう。 (岩淵令治)