図4-2-4-2 赤坂裏伝馬町二丁目町屋敷

「(書状)」* 山梨県立博物館所蔵市川家資料

図4-2-4-3 元赤坂町町屋敷

「(江戸・大下水長屋町屋敷絵図)」 * 山梨県立博物館所蔵市川家資料

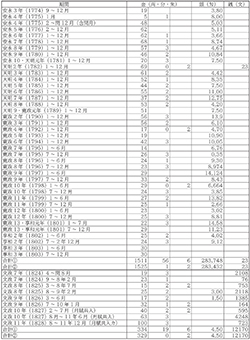

表4-2-4-2は、文政五年(一八二二)二月より七月の五か月間の裏伝馬町屋敷の実際の収支である。餅屋、水菓子屋、木具屋など住民は家守を含めて一〇軒で、月の地代・店賃はおよそ銀三四〇匁(約金六両)であった。ここから町入用・七分積金(本章一節三項参照)と、家守の給金・井戸の修理費やゴミ捨ての経費などを差し引いた残金およそ金四両二分が月の収益(手取金)となった。この見積額は地代・店賃の約七五パ-セントにあたる。このほか、国役金(御伝馬金 本章一節三項参照)をまとめて半年ごとに納めていた。ただし、実際には、六月分の実収益(差引の項)が約二両、半年分の総収益は金一七両三分・銭一一七二文となっているように、おおよそ半年ごとに市川家へ届けられる実際の収益金は、見積額を下回ることがまま見られる。その原因は、住民の地代店賃の滞納や、町入用の臨時入用、赤坂氷川社の祭礼の当番町としての負担、普請(工事)など、臨時の出費の発生にあった。

表4-2-4-2 赤坂裏伝馬町二丁目町屋敷の収支(文政5年〈1822〉2月~7月)

「文政五年午二月ゟ同七月迄 地代店賃調帳」*、「赤坂店年賦金取立払」*(山梨県立博物館所蔵市川家資料)をもとに作成

屋号は市川家資料の他の史料から補った

★普請金4両1分2朱・603文(「勇助・万蔵殿家根十九坪新キ外ニ利八・千之助殿引窓当弐ヶ所取替新キ、所々請取相納メ申候」)を差し引いた額。

住民の滞納で目立つのが、2田中屋六左衛門と4木具屋五左衛門である。六左衛門は、その後地代を一七か月滞納し、経営が破綻しそうな状態となったため、家・蔵を三〇両で市川家に売却して返済しようとした。しかし、屋根の普請で金一〇両がかかることが問題となり、保留になっている。この話が成立したかは不明だが、その後の文政七年の町屋敷図(図4-2-4-2)には名前が見られないことから、退転したことがわかる。また、五左衛門は、すでに文化八年(一八一一)一二月の時点で地代が金七両一分・銀一二匁の滞納があり、月々の返済を約束していたはずであった。この五左衛門の名は文政七年の町屋敷図にみえるが、家守から市川家に宛てた年不詳の手紙によれば、五左衛門は病気になって弟子に家業を譲り渡し、家も壊れたため抵当として受け取れず、返済の方法が問題になっていたことから、やがて市川家の町屋敷から退去した可能性が高い。

こうした住民の経営悪化による地代・店賃の滞納金は、最終的に家守が代済することとなったため、家守の負担にもなった。裏伝馬町屋敷の家守は、文化九年三月に、近江屋新兵衛から柏屋安兵衛に交代しているが、この際には、市川家への不納金一六両を後任の安兵衛が引き継ぐ形をとっている。すでに新兵衛は、寛政七年(一七九五)三月の時点で、天明六~寛政元年(一七八六~一七八九)の「凶年」の不納金一一両に加え、寛政五年の親の病気による借金九両、計二〇両の負債を市川家に対して背負っていた。安兵衛は、不納金を肩代わりする形で家守役を手に入れたのである。しかし、この新兵衛の不納金は、三年間免除された後、安兵衛が家守給金より金一両を減額する形を願い出ていることから、家守の経営もなかなか安定しなかったことが推察される。

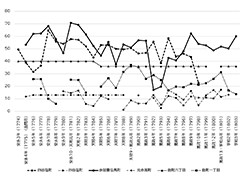

実際に、見積額通りに収益があがらないという事態は、文政五年(一八二二)(表4-2-4-2)に限ったことではなかった。表4-2-4-3には、表4-2-4-1の帳面に記された裏伝馬町屋敷と元赤坂町屋敷の実収益を示し、図4-2-4-4では町屋敷六か所の一年ごとの実収益の推移をまとめた。表4-2-4-3によれば、実収益は寛政四・五年(一七九二・一七九三)など、年間の見積りの金六六両・銀二分六匁五分二厘(裏伝馬町屋敷)、金一三両(元赤坂町屋敷)を大きく下回る年が少なくない。また、他の町屋敷と比較すると、実収益の変動が一致していない年が見られる。安定しているのは天明八年(一七八八)までの元赤坂町屋敷と麴町六丁目の町屋敷であるが、これはその時期に家質であったからであろう。各屋敷における実収益の変動の要因は、町屋敷が所在する町の町入用、各町屋敷における滞納、施設の維持にかかわる普請、そして局地的な災害と復興までに要した時間の違いにあった。

表4-2-4-3① 赤坂裏伝馬町二丁目町屋敷の実収益の推移

「江戸屋敷賃幷地代請取帳」*、

「江戸屋賃幷地代請取帳」*(山梨県立博物館所蔵市川家資料)をもとに作成。

合計②は金を繰り上げた額。

表4-2-4-3② 元赤坂町町屋敷の実収益の推移

「江戸屋敷賃幷地代請取帳」*(山梨県立博物館所蔵市川家資料)をもとに作成。

合計②は金を繰り上げた額。

図4-2-4-4 市川家所持町屋敷・家質屋敷の実収益の推移

安永2年(1773)「江戸屋敷賃幷地代請取帳」*(山梨県立博物館所蔵市川家資料)をもとに作成